Chapitre 15

Texte 6

Dominique Vidal, « Commémoration ou transmission ? » (2005)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Documents

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

TexteDominique Vidal, « Commémoration ou transmission ? » (2005)

Une vieille maladie frappe à nouveau la France : la « commémorationnite ». [...]

Nul ne conteste, évidemment, la légitimité et l'utilité de la célébration des événements majeurs de notre histoire. À condition, toutefois, qu'elle produise du sens, fasse vivre le passé au présent et en privilégie les leçons universelles plutôt qu'individuelles ou communautaires.

[... Les commémorations récentes] misaient sur l'émotion plutôt que sur la réflexion : rares furent, par exemple, les émissions télévisées à donner la parole aux historiens pour revisiter l'événement, synthétiser les acquis des recherches les plus récentes, en problématiser la signification contemporaine. [...]

De cette vision tronquée et truquée du passé, le Sud fait également les frais. À quoi sert l'adoption de la loi Taubira (21 mai 2001) reconnaissant la traite et l'esclavage comme un « crime contre l'Humanité » si les manuels scolaires comme les programmes de télévision, la littérature comme le cinéma continuent de minorer un phénomène qui, dix siècles durant, a saigné tout un continent en déportant de 28 à 37 millions d'hommes, via la mer Rouge, les ports de l'océan Indien, les caravanes arabes ou vers l'Amérique ?

Et cette amnésie sélective touche l'histoire moderne du tiers-monde comme son histoire ancienne. Les falsificateurs n'en ont d'ailleurs nullement honte. Au contraire, ils théorisent leur parti pris, à l'instar de ces députés français nostalgiques qui introduisirent nuitamment et subrepticement – dans une loi adoptée le 23 février 2005 pour rendre hommage « aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France » dans ses colonies – un article 4 exigeant que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». [...]

Il est juste de dire que la présence de la France outre-mer ne se réduit pas à ses crimes... à condition de ne pas passer ces derniers par pertes et profits et de ne pas taire le caractère fondamentalement pervers du système. Dont les horreurs,n'étaient pas des « bavures », mais des composantes. [...]

À l'ordre du jour figure donc un combat pour l'histoire : pour faire vivre les pages oubliées du passé, pour dégager les leçons du chemin parcouru par l'humanité, pour transmettre ce patrimoine dans lequel plongent nos racines. Il s'agit, ni plus ni moins, de passer le flambeau d'une génération à l'autre, à un moment où ce relais devient plus difficile.

À chacun, dans cette entreprise, ses responsabilités. Les institutions de la République ont évidemment la leur : si l'État ne doit pas s'ingérer dans le contenu de l'histoire, il lui revient en revanche de soutenir plus massivement l'effort de recherche et de vulgarisation historiques. Beaucoup dépend naturellement de l'éducation nationale, à travers le renouvellement de ses manuels scolaires et l'engagement de ses professeurs. Mais ces efforts n'auraient guère d'efficacité si les médias les contrecarraient par leur approche partielle, partiale et surtout superficielle.

Nul ne conteste, évidemment, la légitimité et l'utilité de la célébration des événements majeurs de notre histoire. À condition, toutefois, qu'elle produise du sens, fasse vivre le passé au présent et en privilégie les leçons universelles plutôt qu'individuelles ou communautaires.

[... Les commémorations récentes] misaient sur l'émotion plutôt que sur la réflexion : rares furent, par exemple, les émissions télévisées à donner la parole aux historiens pour revisiter l'événement, synthétiser les acquis des recherches les plus récentes, en problématiser la signification contemporaine. [...]

De cette vision tronquée et truquée du passé, le Sud fait également les frais. À quoi sert l'adoption de la loi Taubira (21 mai 2001) reconnaissant la traite et l'esclavage comme un « crime contre l'Humanité » si les manuels scolaires comme les programmes de télévision, la littérature comme le cinéma continuent de minorer un phénomène qui, dix siècles durant, a saigné tout un continent en déportant de 28 à 37 millions d'hommes, via la mer Rouge, les ports de l'océan Indien, les caravanes arabes ou vers l'Amérique ?

Et cette amnésie sélective touche l'histoire moderne du tiers-monde comme son histoire ancienne. Les falsificateurs n'en ont d'ailleurs nullement honte. Au contraire, ils théorisent leur parti pris, à l'instar de ces députés français nostalgiques qui introduisirent nuitamment et subrepticement – dans une loi adoptée le 23 février 2005 pour rendre hommage « aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France » dans ses colonies – un article 4 exigeant que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». [...]

Il est juste de dire que la présence de la France outre-mer ne se réduit pas à ses crimes... à condition de ne pas passer ces derniers par pertes et profits et de ne pas taire le caractère fondamentalement pervers du système. Dont les horreurs,n'étaient pas des « bavures », mais des composantes. [...]

À l'ordre du jour figure donc un combat pour l'histoire : pour faire vivre les pages oubliées du passé, pour dégager les leçons du chemin parcouru par l'humanité, pour transmettre ce patrimoine dans lequel plongent nos racines. Il s'agit, ni plus ni moins, de passer le flambeau d'une génération à l'autre, à un moment où ce relais devient plus difficile.

À chacun, dans cette entreprise, ses responsabilités. Les institutions de la République ont évidemment la leur : si l'État ne doit pas s'ingérer dans le contenu de l'histoire, il lui revient en revanche de soutenir plus massivement l'effort de recherche et de vulgarisation historiques. Beaucoup dépend naturellement de l'éducation nationale, à travers le renouvellement de ses manuels scolaires et l'engagement de ses professeurs. Mais ces efforts n'auraient guère d'efficacité si les médias les contrecarraient par leur approche partielle, partiale et surtout superficielle.

2. Perte de mémoire.

3. À l'exemple de.

4. De nuit.

5. Discrètement.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc.Jean et Christian Moisa, Monument en mémoire de l'abolition de l'esclavage, île de Gorée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Reportage de la chaîne RFO sur la loi Taubira.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez les deux lois que mentionne Dominique Vidal :

- tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

- portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

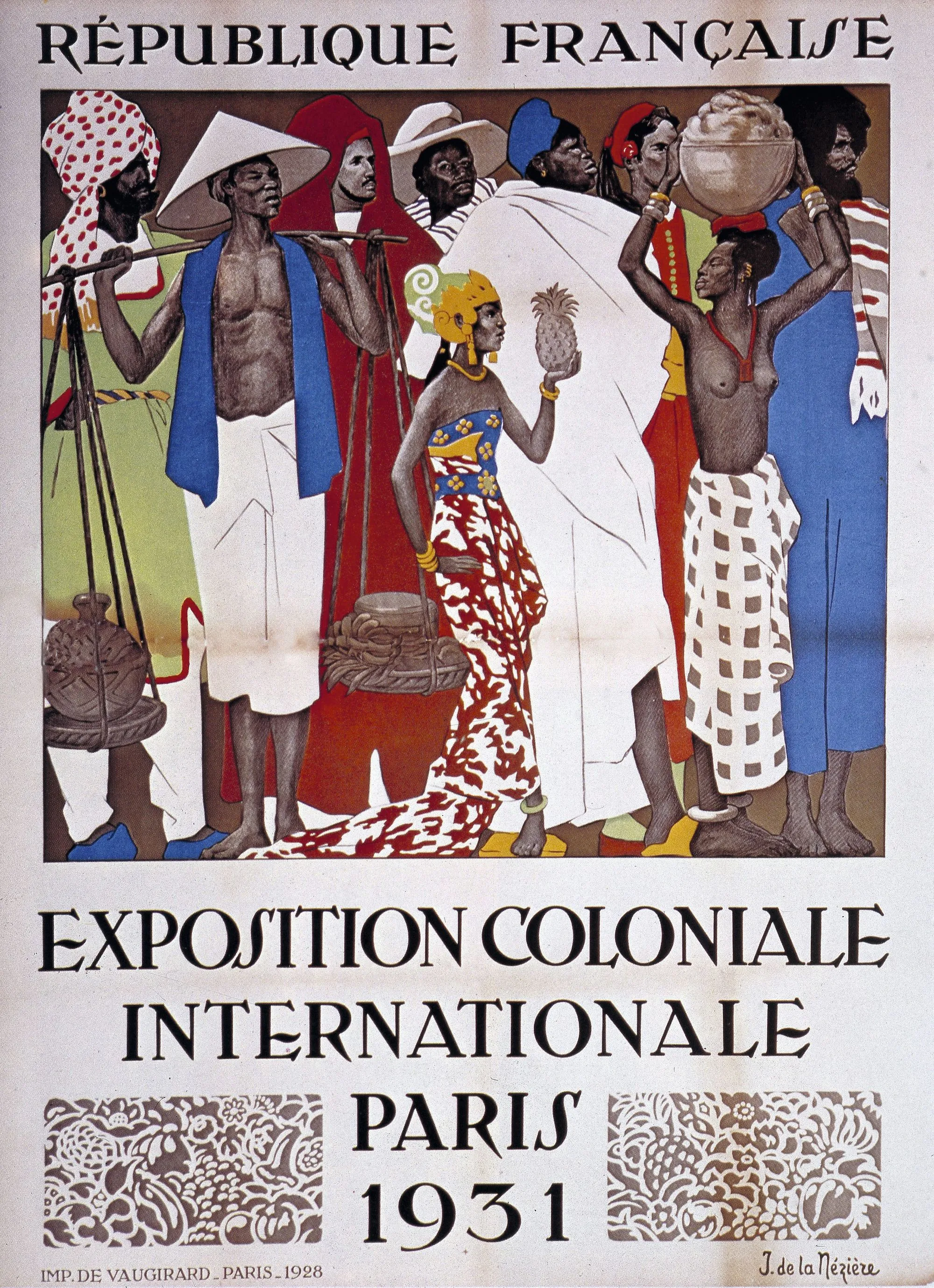

Doc.Affiche de l'exposition coloniale de Paris de 1931.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

QuestionsL'image

1. Qu'est-ce qu'une exposition coloniale ?

2. En quoi peut-on dire que cette image véhicule et alimente des clichés racistes ? Identifiez quelques-uns de ces clichés.

2. En quoi peut-on dire que cette image véhicule et alimente des clichés racistes ? Identifiez quelques-uns de ces clichés.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Entrer dans le texte

1. Que reproche l'auteur aux commémorations ? Reformulez sa thèse en une ou deux phrases.

Une dénonciation

2. L'auteur dénonce plusieurs personnes ou instances. Lesquelles ? Citez-en au moins deux, ainsi qu'un terme utilisé pour les discréditer.

3. Relevez deux tournures concessives qui montrent que l'auteur a le souci de proposer une pensée nuancée.

3. Relevez deux tournures concessives qui montrent que l'auteur a le souci de proposer une pensée nuancée.

4.

a. « Tronquée et truquée » () : identifiez la nature et la fonction de ces deux termes.

b. Quel est l'effet produit par cette association ? Comment s'appelle cette figure de style ?

Grammaire

a. « Tronquée et truquée » () : identifiez la nature et la fonction de ces deux termes.

b. Quel est l'effet produit par cette association ? Comment s'appelle cette figure de style ?

Un manifeste pour l'histoire

5. Quel est, selon l'auteur, le rôle de l'historien ? Donnez

au moins deux éléments de réponse et justifiez en citant le texte.

6. Selon l'auteur, pourquoi est-il plus que jamais important de connaître l'Histoire ?

7. Quelle place l'État doit-il avoir dans la connaissance et la transmission de l'Histoire, selon Dominique Vidal ?

8.

6. Selon l'auteur, pourquoi est-il plus que jamais important de connaître l'Histoire ?

7. Quelle place l'État doit-il avoir dans la connaissance et la transmission de l'Histoire, selon Dominique Vidal ?

8.

Vers le commentaire

Montrez que le texte est construit sur une opposition entre ce qui relève de la mémoire et ce qui relève de l'Histoire.

Oral

a. Lisez les deux articles de loi mentionnés par Dominique Vidal.

b. Imaginez ensuite que la mairie de votre ville veuille impliquer les lycéens dans l'organisation d'une cérémonie de commémoration de l'esclavage. Quel déroulement proposeriez-vous pour l'organisation de cette cérémonie ?

Enregistreur audio

Fermer

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille