Outils d'analyse

Théâtre

Fiche 6

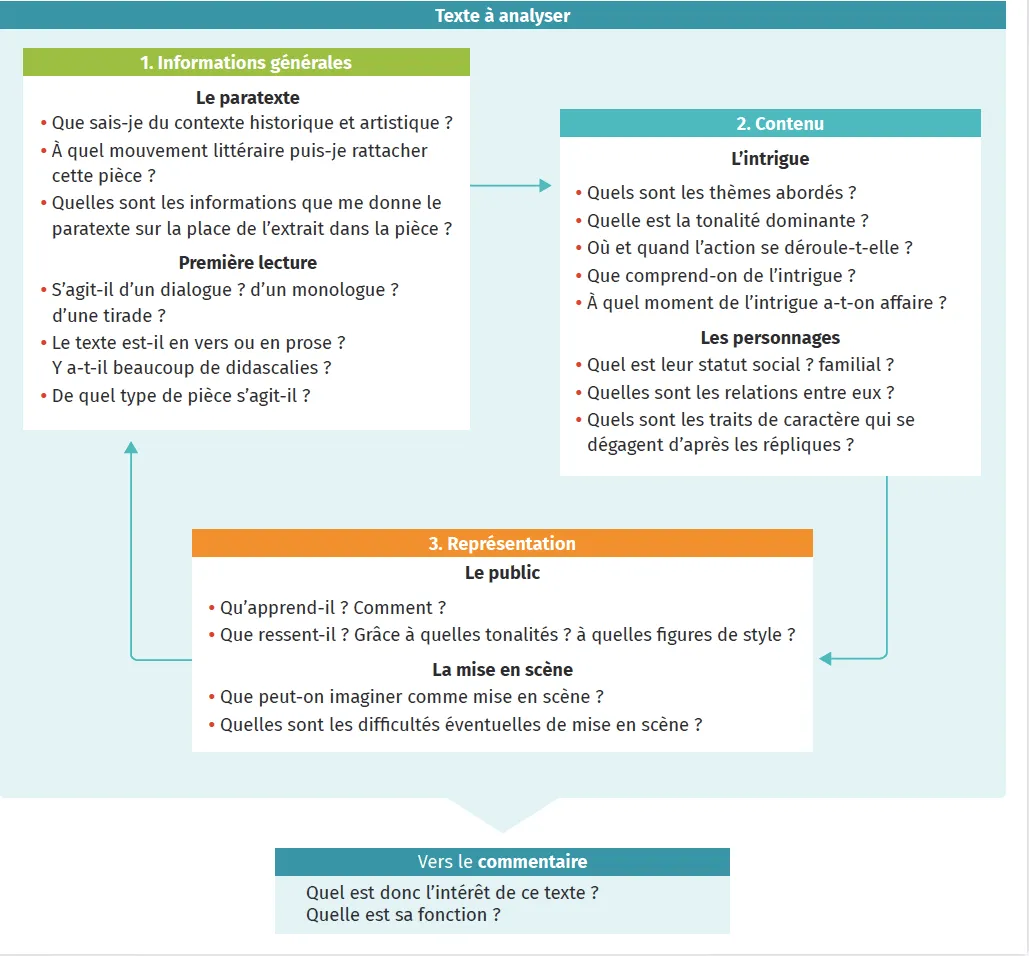

Analyser un texte théâtral

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité 1Voici le lexique utile pour analyser un texte théâtral. Définissez oralement les mots suivants.

| 1. Informations générales | 2. Contenu | 3. Représentation |

|---|---|---|

|

|

|

Enregistreur audio

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Personnage de la mythologie grecque, Médée est une princesse magicienne qui a renoncé à tout pour

épouser Jason dont elle a deux enfants. En exil à Corinthe, ils sont accueillis par Créon. Jason décide

alors d'abandonner Médée et d'épouser Créüse. Médée accepte de fuir mais avant, par vengeance, elle

veut tuer ses deux enfants..

SCÈNE 2

MÉDÉE

MÉDÉE

[…] Il faut que leur trépas1 redouble son tourment2 ;

Il faut qu'il souffre en père aussi bien qu'en amant.

Mais quoi ! j'ai beau contre eux animer mon audace,

La pitié la combat, et se met en sa place :

Puis, cédant tout à coup la place à ma fureur,

J'adore les projets qui me faisaient horreur :

De l'amour aussitôt je passe à la colère,

Des sentiments de femme aux tendresses de mère.

Cessez dorénavant, pensers3 irrésolus,

D'épargner des enfants que je ne verrai plus.

Chers fruits de mon amour, si je vous ai fait naître,

Ce n'est pas seulement pour caresser un traître :

Il me prive de vous, et je l'en vais priver.

Mais ma pitié renaît, et revient me braver ;

Je n'exécute rien, et mon âme éperdue

Entre deux passions demeure suspendue.

N'en délibérons plus, mon bras en résoudra.

Je vous perds, mes enfants ; mais Jason vous perdra.

Il ne vous verra plus… […]

Il faut qu'il souffre en père aussi bien qu'en amant.

Mais quoi ! j'ai beau contre eux animer mon audace,

La pitié la combat, et se met en sa place :

Puis, cédant tout à coup la place à ma fureur,

J'adore les projets qui me faisaient horreur :

De l'amour aussitôt je passe à la colère,

Des sentiments de femme aux tendresses de mère.

Cessez dorénavant, pensers3 irrésolus,

D'épargner des enfants que je ne verrai plus.

Chers fruits de mon amour, si je vous ai fait naître,

Ce n'est pas seulement pour caresser un traître :

Il me prive de vous, et je l'en vais priver.

Mais ma pitié renaît, et revient me braver ;

Je n'exécute rien, et mon âme éperdue

Entre deux passions demeure suspendue.

N'en délibérons plus, mon bras en résoudra.

Je vous perds, mes enfants ; mais Jason vous perdra.

Il ne vous verra plus… […]

1. La mort des deux enfants.

2. Celui de Jason.

3. Pensées.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité 2Répondez aux questions du schéma en vous aidant des couleurs dans le texte et des indices suivants :

| 1. Informations générales | 2. Contenu | 3. Représentation |

|---|---|---|

|

|

|

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité 3Vers le bacVoici des projets de lecture avec le plan qui y correspond.

Comment apparaît le personnage de Médée ? Ce passage est-il représentatif d'une tragédie ?

- 1. Un personnage qui doute.

- 2. Un personnage qui souffre.

- 3. Un personnage effrayant.

Ce passage est-il représentatif d'une tragédie ?

- 1. Les lamentations d'une mère aimante.

- 2. Le besoin inhumain de la vengeance.

- 3. La résolution douloureuse qui fait avancer l'action.

Cet extrait respecte-t-il les règles du théâtre du XVIIe siècle ?

- 1. La forme.

- 2. Le niveau de langue.

- 3. Les tonalités utilisées.

Lequel vous paraît‑il le plus convaincant suite à l'activité 2 ? Pourquoi ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité 4Rédigez l'introduction de commentaire correspondant à votre analyse

()Fermer

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille