Annexe

Biographies

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Face à l'interdiction faite aux femmes

athéniennes d'étudier, elle se coupe les

cheveux et se fait passer pour un homme

afin de pouvoir suivre des cours qui lui

permettent de devenir la première femme

gynécologue et médecin.

Finalement contrainte de révéler son

identité, elle est menacée de la peine de mort mais acquittée.

L'année suivante, les femmes sont autorisées à étudier la

médecine.

Agnodice

(a vécu autour de 350 avant J.‑C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fille de Guillaume X, elle devient, à la mort

de son père, duchesse d'Aquitaine. Elle est

mariée dès son avènement au futur roi de

France Louis VII.

Du fait de la mésentente

entre les époux, le mariage est annulé par

l'Église en 1152 et elle épouse en secondes noces Henri

Plantagenêt, devenant ainsi duchesse de Normandie et reine

d'Angleterre.

Mère de Richard Cœur de Lion et de Jean sans

Terre, femme de pouvoir, elle garde la main sur le duché

d'Aquitaine où elle mène une intense politique de mécénat.

Aliénor d'Aquitaine

(vers 1122‑1204)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fille du roi d'Espagne, elle épouse Louis XIII

et devient reine de France en 1615. La

mésentente entre les époux et la guerre

entre l'Espagne et la France l'isolent.

Elle

rejoint l'opposition à Richelieu, avant de

devenir régente à la mort de ce dernier en 1642. Elle s'appuie

alors sur son principal ministre, le cardinal Mazarin, pour

tenter d'apaiser la révolte des parlements et des nobles.

Écartée du pouvoir par son fils Louis XIV en 1651, elle continue

de le conseiller jusqu'à sa mort.

Anne d'Autriche

(1601‑1666)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Né en Macédoine d'une famille de

médecins, il part faire des études à Athènes

où il est le disciple de Platon. En 343 avant

J.-C., il est le mentor du futur Alexandre le

Grand.

Une fois ce dernier monté sur le trône,

il retourne à Athènes où il fonde sa propre école de

philosophie, le Lycée.

Il est l'un des penseurs les plus

influents de l'Antiquité, notamment en philosophie politique,

science dans laquelle il tente de définir un modèle de

gouvernement idéal.

Il a contribué au cours de sa vie aux grands

domaines de connaissances de son temps : physique, biologie,

mathématiques, rhétorique, etc.

Aristote

(vers 384 avant J.‑C. - 322 avant J.‑C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Issu d'une famille noble, il est

l'héritier de son grand‑oncle maternel

Jules César.

Après l'assassinat de ce dernier,

une guerre civile débute entre lui et

Marc‑Antoine qui se termine par la défaite de Marc‑Antoine à Actium en 31 avant J.‑C. Il devient alors le seul maître de

Rome et prend le nom d'Auguste.

Son règne jette les bases de

l'Empire et de la pax romana, notamment à travers l'expansion

territoriale, la réforme de la fiscalité et le développement des

voies de communication.

Octave/Auguste

(vers 63 avant J.‑C. - 14 après J.‑C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Exploratrice et botaniste française, elle

intègre l'équipage de Bougainville de

1766 à 1769.

Alors que les femmes étaient

interdites à bord des navires, elle se travestit

et devient la première femme à avoir effectué

le tour du monde.

Jeanne Barret

(1740‑1807)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il est l'un des peintres les plus importants de

la Renaissance italienne.

Il débute comme

apprenti orfèvre avant de se lancer dans la

peinture avec ses maîtres, Fra Filippo Lippi

et del Verrochio.

Protégé des Médicis, pour

qui il réalise plusieurs commandes, il fréquente des cercles

d'intellectuels humanistes.

Ses peintures les plus célèbres

sont Le Printemps (1482) et La Naissance de Vénus (1485).

Sandro Botticelli

(1445‑1510)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Princesse prussienne, elle épouse en 1745 le

futur tsar de Russie Pierre III.

En 1762, elle

organise un coup d'État contre son mari et

règne seule en Russie.

Elle étend son empire

en remportant des victoires contre l'Empire

ottoman.

Femme de lettres, elle mène une politique culturelle

ambitieuse en invitant plusieurs hommes des Lumières à sa

cour, dont Diderot. Son goût pour les sciences et la philosophie

en font un exemple de despote éclairé.

Catherine la Grande

(1729‑1796)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fils de Charles de Habsbourg ; son

ascendance le met à la tête d'un immense

empire, qui regroupe l'Espagne, ses

possessions en Amérique, les Pays-Bas

et le royaume de Naples.

Il est élu à la tête du

Saint‑Empire en 1519. Son règne est marqué par la lutte contre

les protestants, le conflit contre François Ier dans les guerres

d'Italie et l'expansion vers le Nouveau Monde.

Il abdique

progressivement et se retire dans un monastère en Espagne

en 1556 dans lequel il s'éteint deux ans plus tard.

Charles Quint

(1500‑1558)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Mathématicienne, philosophe, femme de

lettres et de sciences française, elle est

considérée comme l'une des personnalités

les plus brillantes et les plus influentes

du XVIIIe siècle.

Elle est notamment connue

pour avoir traduit et commenté les Principia Mathematica

de Newton.

Des travaux ultérieurs ont donné raison à ses

commentaires contre les théories de Newton.

Émilie du Châtelet

(1706‑1749)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Moine cistercien, il fonde l'abbaye de

Clairvaux en 1115.

Il est engagé dans les

affaires ecclésiastiques de son temps et

défend une ligne traditionaliste.

Il réfute

les doctrines hérétiques et plaide pour

l'indissolubilité du mariage, mais il lutte également contre

les violences antijuives.

En 1146, il est sollicité par le pape

pour prêcher la deuxième croisade. Après sa mort en 1153, il

est canonisé en 1174.

Bernard de Clairvaux

(1090‑1153)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Reine d'Égypte de la famille des Ptolémées,

d'origine grecque. Elle monte sur le trône

en 51 avant J.‑C., et partage le pouvoir avec

son frère.

Femme érudite, son charisme

séduit et elle se lie avec Jules César puis avec

Marc‑Antoine.

Elle s'engage au côté de ce dernier dans la

guerre civile contre Octave (futur Auguste).

Elle se suicide

après sa défaite à la bataille d'Actium. Sa mort met fin à la

période hellénistique.

Cléopâtre VII

(69 avant J.‑C. - 30 avant J.‑C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Née à Venise, veuve à 25 ans, cette femme

de lettres est la première auteure à vivre

de sa plume.

Ses ouvrages philosophiques

et politiques, dont La Cité des Dames (1405),

défendent notamment la cause féminine.

Christine de Pizan

(1364 - vers 1430)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Issu d'une riche famille de marchands,

Colbert doit notamment son ascension

politique à la protection du cardinal Mazarin

qui le recommande auprès de Louis XIV.

À

partir de 1665 et jusqu'à sa mort, il est le

contrôleur général des finances, l'un des ministres les plus

importants en ce temps‑là.

Il cherche à doter la France d'une

puissante marine afin d'importer des matières premières,

issues notamment des colonies dont l'économie repose sur

l'esclavage, pour les transformer dans des manufactures en

métropole et accroître la richesse nationale.

Jean‑Baptiste Colbert

(1619‑1683)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fils de tisserands génois, il s'établit au

Portugal en 1476, puis en Castille en 1485

où il devient navigateur pour Isabelle de

Castille et Ferdinand d'Aragon.

En 1492,

il s'embarque à la tête de trois caravelles et

devient le premier Européen à explorer les Caraïbes, puis,

lors de sa troisième expédition en 1498, le premier à atteindre

le continent sud‑américain.

Après une dernière expédition

en 1502 le long des côtes de l'Amérique centrale, il rentre en

Castille et meurt, persuadé d'avoir découvert une nouvelle

route vers les Indes orientales.

Christophe Colomb

(1451‑1506)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Empereur romain, il réunifie un empire

divisé et fonde une nouvelle capitale,

Constantinople (anciennement Byzance), à

laquelle il donne son nom.

Il fait de la religion

chrétienne une religion d'État et convoque le

concile de Nicée en 325 afin d'assurer l'unité de l'Église.

Constantin Ier

(272‑337)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Né à Toruń, en Pologne, il est astronome,

mathématicien, théologien et médecin.

Entré dans les ordres en 1489 à Cracovie,

il fait un long voyage à Rome en 1500 où il

mène d'intenses études dans des domaines

variés.

Il est célèbre pour avoir développé l'hypothèse de

l'héliocentrisme en 1530, bousculant la thèse géocentrique

qui plaçait l'être humain au centre de l'univers.

Nicolas Copernic

(1473‑1543)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Conquistador issu d'une famille noble

espagnole, il s'embarque en 1504 pour

l'Amérique.

Il mène plusieurs expéditions à

partir des années 1510 vers l'Empire aztèque,

qu'il conquiert et dont il devient gouverneur.

Il s'efforce d'évangéliser les populations. Cependant, sa

politique violente soulève des oppositions et il est destitué

de son titre par Charles Quint.

Il revient au Mexique en 1530 où

il gère l'exploitation de ses domaines. Il retourne en Espagne

en 1540 et meurt à Séville.

Hernán Cortés

(1485‑vers 1547)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Membre de la gentry anglaise, il devient

député et se fait remarquer pour son

opposition à la royauté.

Durant la guerre

civile, il s'illustre par ses talents de chef

militaire. Il proclame la République en 1649 et devient

Lord Protecteur de la République d'Angleterre, d'Écosse

et d'Irlande en 1653.

Ses relations avec le Parlement se

détériorent rapidement, et il gouverne jusqu'à sa mort d'une

façon autoritaire, se montrant particulièrement hostile aux

catholiques.

Oliver Cromwell

(1599‑1658)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Mathématicien, physicien et philosophe

français, il est un des fondateurs de la

philosophie moderne et du mécanisme.

Après plusieurs séjours dans toute l'Europe,

il s'installe en 1629 dans les Provinces-Unies

pour se consacrer à l'étude.

Là-bas, il publie le Discours de la

méthode (1637) et les Méditations métaphysiques (1641), deux

ouvrages qui proposent une méthode scientifique nouvelle. Il

réalise aussi des avancées majeures en mathématiques et en

physique, notamment dans le domaine de l'optique.

En 1649,

il part en Suède où il devient le tuteur de la reine Christine.

Il y finit sa vie.

René Descartes

(1596‑1650)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Écrivain et philosophe français, ce fils de

coutelier reçoit dans son enfance une

éducation soignée chez les Jésuites.

En 1728,

il est à Paris où il exerce plusieurs professions

tout en s'instruisant et en fréquentant des

cercles intellectuels.

En 1751, il se lance, avec d'Alembert,

dans le projet de l'Encyclopédie. Il voyage beaucoup et

correspond avec plusieurs intellectuels de son temps.

En 1773,

il entreprend un voyage en Russie et conseille Catherine II.

Homme de lettres brillant, il laisse sa marque dans plusieurs

genres littéraires.

Denis Diderot

(1713‑1784)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn, elle monte

sur le trône d'Angleterre en 1558. Durant son

règne, elle renforce l'anglicanisme dans

son royaume tout en menant une politique

de tolérance.

Menacée par les puissances

européennes catholiques, elle mène ses armées face à la

marine espagnole en 1588 et en sort victorieuse.

Son règne

correspond aussi à un moment d'épanouissement des arts.

On parle d'ère élisabéthaine.

Surnommée « la reine vierge »,

elle n'a pas d'enfants et la lignée des Tudors s'éteint avec elle.

Élisabeth Ire

(1533‑1603)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Chanoine, humaniste et philosophe des Pays‑Bas, il est connu pour son Éloge de la folie

(1511) et son opposition au protestantisme.

Il a écrit des milliers de lettres aux princes

et aux intellectuels européens et a voyagé à

travers toute l'Europe, raison pour laquelle on a donné son

nom au programme Erasmus.

Érasme

(1596‑1650)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fils de Charles d'Angoulême, il succède à

Louis XII et devient roi de France en 1515.

Son

règne est marqué par les guerres d'Italie,

l'affrontement avec les Habsbourg et la

diffusion des idées de la Réforme.

Il opère de

nombreuses réformes qui accroissent l'autorité royale.

François Ier

(1494‑1547)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fils de marchand, il est un homme politique

et inventeur américain.

Il commence sa

carrière comme imprimeur‑journaliste dans

sa ville natale de Boston.

En 1725, il invente le

paratonnerre. Il participe à la rédaction et à la

signature de la Déclaration d'indépendance des États‑Unis.

La

jeune République américaine l'envoie alors en mission à Paris

pour obtenir l'appui du roi de France, ce qui est un succès.

Benjamin Franklin

(1706‑1790)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Mathématicien, physicien et

astronome italien de la Renaissance. En 1592,

il enseigne les mathématiques à l'université

de Padoue.

En 1609, il perfectionne une

lunette astronomique, ce qui lui permet de

faire des observations d'une grande précision qui confirment

la thèse copernicienne de l'héliocentrisme.

Ses thèses

novatrices, parues dans son livre Le Messager des étoiles, lui

valent notamment l'opposition de l'Église catholique, qui le

censure en 1616 et le force à abjurer ses thèses en 1633.

Galilée

(1564‑1642)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Grand explorateur portugais, il est le premier

Européen à atteindre les Indes en contournant

le cap de Bonne-Espérance.

Après un premier

voyage (1497‑1499) au cours duquel il atteint

les Indes mais n'arrive pas à conclure de traité

commercial avec les populations locales, il retente un deuxième

voyage (1502‑1503) où il s'empare de territoires le long de la côte

indienne.

En 1524, il est nommé vice‑roi des Indes. Il meurt au

cours de son troisième voyage vers les Indes.

Vasco de Gama

(1469‑1524)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Érudite et femme de lettres française, elle est

disciple de Montaigne et publie une partie

des Essais de ce dernier.

Elle milite pour

l'égalité entre les hommes et les femmes et

l'éducation des jeunes filles.

Marie de Gournay

(1565‑1645)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Bénédictin toscan, il devient pape en 1073.

Il est le principal artisan de la réforme

grégorienne, qui entend purifier les mœurs

de l'Église.

En guerre contre l'empereur

germanique Henri IV, il est chassé de Rome et

meurt en exil.

Grégoire VII

(vers 1015‑1085)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ingénieur et imprimeur, il naît à Mayence

dans le Saint‑Empire romain germanique. Il

invente les caractères mobiles d'imprimerie,

ce qui est déterminant dans la diffusion des

textes.

Il édite la première Bible imprimée en

1452. Son invention lui vaut d'être anobli en 1465.

Gutenberg

(vers 1394‑1468)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Religieuse bénédictine mystique et

femme de lettres, elle est célèbre en son

temps pour ses visions et son importante

correspondance avec les papes et les princes

de son époque.

Élue abbesse, elle fonde

l'abbaye de Rupertsberg en 1147.

En 2012, elle est proclamée

docteure de l'Église par Benoît XVI.

Hildegarde de Bingen

(1098‑1179)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Philosophe anglais contemporain de

Descartes, il est connu de son vivant pour

son œuvre majeure, le Léviathan, dans

laquelle il théorise la sortie de l'état de

nature et le contrat social.

Il estime qu'un

pouvoir fort tenu par un seul homme peut être

légitime s'il permet de maintenir l'ordre et la sécurité, mais

considère également que chaque individu a le droit de se

rebeller en cas de répression injustifiée.

Thomas Hobbes

(1588‑1679)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fille de paysans aisés de Domrémy dans

les Vosges, elle affirme à 17 ans avoir eu

des visions.

En pleine guerre de Cent Ans,

elle mène victorieusement les troupes de

Charles VII lors du siège d'Orléans, ce qui

permet le sacre du roi à Reims, renversant ainsi le cours de la

guerre.

Elle est livrée aux Anglais et meurt brûlée pour hérésie

à Rouen en 1431.

Elle est restée dans la mémoire collective

et est devenue depuis le début du XXe siècle une figure du

nationalisme français. Elle est canonisée en 1920.

Jeanne d'Arc

(1412‑1431)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Né dans une famille aisée, il est l'un des

fondateurs de la République des États‑Unis.

Il débute en 1767 une carrière d'avocat et

est député de Virginie de 1769 à 1775. Durant

la guerre d'Indépendance, il participe au

Congrès continental et rédige la Déclaration d'indépendance.

Après avoir été ambassadeur des États‑Unis en France, il

est secrétaire d'État sous la présidence de Washington puis

devient le troisième président des États‑Unis de 1801 à 1809.

Thomas Jefferson

(1734‑1826)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fils de Louis VIII et de Blanche de Castille,

il devient roi de France en 1226.

Son règne

coïncide avec une extension du domaine

royal et un renouveau économique,

intellectuel et artistique.

Il mène de nombreuses

réformes juridiques et fiscales dans le royaume. Dans le

domaine de la politique extérieure, il dirige la septième

croisade et meurt au cours de la huitième. Célèbre pour sa

piété, il est canonisé en 1297.

Louis IX

(1214‑1270)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche,

il devient roi à l'âge de cinq ans :

son règne, long de 72 ans, est le plus long de

l'histoire de France.

Gouvernant seul à partir

de 1661, il accroît la puissance du royaume par

la diplomatie, la guerre et une politique de mécénat dont le

château de Versailles est à la fois le creuset et le fleuron.

Il est

le modèle de l'absolutisme royal, envié et imité par la plupart

des princes européens. La fin de son règne est néanmoins

marquée par de nombreuses difficultés.

Louis XIV

(1638‑1715)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Moine allemand, il dénonce en 1517 les

abus de l'Église catholique et notamment

le commerce des indulgences dans ses 95

thèses.

Excommunié par le pape et condamné

par l'empereur germanique, il obtient le soutien

de princes allemands.

Il s'emploie ensuite à fixer les règles

spirituelles de la Réforme.

Martin Luther

(1438‑1546)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Né dans une famille de la petite noblesse

portugaise, il s'engage dans l'armée et dans

la marine et sert au Maroc puis dans l'océan

Indien.

En 1517, il se met au service du roi

d'Espagne, Charles Quint. Il part en 1519 pour

effectuer la première circumnavigation. Il traverse le détroit

qui porte son nom à titre posthume en 1520.

Il meurt au cours

du voyage lors d'une escale dans les Philippines mais ses

vaisseaux continuent l'expédition.

Fernand de Magellan

(vers 1480‑1521)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Veuve du poète Scarron, Françoise d'Aubigné

est choisie pour être la gouvernante

des enfants de Louis XIV et devient alors

marquise.

À la mort de la reine,

Louis XIV l'épouse secrètement. Elle fonde la

Maison royale de Saint‑Louis destinée à l'éducation des

jeunes filles nobles désargentées.

Son influence sur le roi

et les affaires d'État est aujourd'hui discutée ; elle emploie

surtout son crédit auprès du roi pour l'orienter vers la

dévotion et l'austérité.

Mme de Maintenon

(1635‑1719)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Esclave nahua offerte en 1519 aux

conquistadors espagnols par les Mayas,

elle devient la maîtresse d'Hernán Cortés et

joue un rôle déterminant dans la conquête

espagnole du Mexique en tant que conseillère et

interprète.

Son histoire est aujourd'hui soumise à controverse

au Mexique : elle est vue tantôt comme la mère de la patrie

mexicaine, tantôt comme une femme qui a trahi les siens.

La Malinche

(vers 1496‑vers 1529 ou 1551)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Poétesse médiévale auteure de fables et de

poèmes, c'est la première femme de lettres

française connue.

Elle véhicule, à travers ses

œuvres, un idéal d'amour courtois.

Marie de France

(1154‑1189)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Née à Florence, elle épouse en 1533 Henri,

duc d'Orléans, second fils de François Ier,

devenu Henri II en 1547.

Veuve à 40 ans,

elle exerce le pouvoir pendant trente ans

durant des années troublées par les tensions

religieuses.

Sa régence est marquée par les tentatives de

réconciliation entre protestants et catholiques mais aussi par

la Saint‑Barthélemy en 1572.

Catherine de Médicis

(1519‑1589)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sculpteur, peintre, architecte, poète,

urbaniste florentin, il est remarqué par

Laurent de Médicis.

Sous la protection

de son mécène, il s'émancipe des canons

traditionnels en sculpture. Le David est une

des sculptures les plus emblématiques de la Renaissance.

Le pape Jules II lui commande son tombeau de la basilique

Saint‑Pierre et le célèbre plafond de la chapelle Sixtine. Il

meurt célèbre et admiré à Rome en 1564.

Michel‑Ange

(1475‑1564)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il est le neuvième souverain de Mexico‑Tenochtitlan et règne de 1502 à 1520. Il

réussit à étendre son emprise territoriale

et à réorganiser l'administration.

C'est

aussi sous son règne que débute la conquête

espagnole.

À l'arrivée de Cortés, il aurait cru, selon certaines

sources, qu'il s'agissait d'un dieu et l'aurait accueilli avec de

nombreuses offrandes.

Lorsque les pillages et les massacres

commencent, son peuple se retourne contre lui et le tue.

Moctezuma II

(1466‑1520)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Né dans une famille noble de Bordeaux, il

est conseiller puis président au parlement

de Bordeaux, mais se consacre peu à sa

fonction et préfère voyager en Europe.

Philosophe, penseur politique et écrivain des

Lumières, il publie en 1721 le roman épistolaire Les Lettres

persanes, satire de la société de son temps.

Il retourne ensuite

dans sa région natale pour écrire De l'esprit des lois en 1748,

ouvrage à l'origine du principe de séparation des pouvoirs.

Montesquieu

(1689-1755)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Financier genevois, il fait fortune comme

banquier installé à Paris.

Directeur général

du Trésor puis des Finances de 1776 à 1781,

il tente de réformer la fiscalité du royaume

et de réduire les dépenses de la cour pour

atteindre l'équilibre budgétaire, ce qui lui vaut une certaine

popularité.

Alors que les troubles révolutionnaires se

multiplient, Louis XVI le rappelle en 1788 pour apaiser les

tensions.

Son renvoi le 11 juillet 1789 est un des éléments

déclencheurs du 14 juillet 1789 et Louis XVI se résout à le

rappeler une deuxième fois. Après sa démission en 1790,

il se consacre à l'écriture.

Jacques Necker

(1732‑1804)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Savant anglais, il théorise en 1687 la loi de

gravitation universelle qui décrit les forces

régissant la chute des corps sur la Terre et

la révolution des planètes autour du Soleil.

Cette découverte ainsi que la formulation des

lois universelles du mouvement révolutionnent la science

moderne.

Il approfondit également les connaissances en

optique, et invente le télescope à réflexion.

Isaac Newton

(1642‑1727)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il est issu de la famille aristocratique

athénienne des Alcméonides et son influence

est considérable, si bien qu'on surnomme le

Ve siècle avant J.‑C. de son nom.

Il

se distingue par ses talents d'orateur, et sa

popularité est telle qu'il est réélu stratège quinze années

consécutives.

Il s'illustre comme stratège militaire mais aussi

pour sa promotion des arts, sa politique de grands travaux et

son engagement en faveur de la démocratie.

Périclès

(vers 495 avant J.‑C.-vers 429 avant J.‑C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Cousin au deuxième degré de Hernán Cortés,

ce conquistador entreprend plusieurs

expéditions à partir des années 1510, à

destination de l'Empire inca, qu'il conquiert

et dont il devient gouverneur.

Il s'efforce par

la suite de pacifier et d'organiser cette zone du monde. Il est

également au cœur de multiples conflits entre conquistadors,

et est finalement assassiné.

Francisco Pizarro

(1475‑1541)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Alors qu'il est éduqué comme un jeune

aristocrate athénien, sa rencontre avec

Socrate introduit un tournant majeur dans

sa vie et l'oriente vers la philosophie.

Il

développe son propre courant de pensée qui

s'appuie sur la forme du dialogue philosophique et fonde

même en 387 avant J.‑C., son école, l'Académie, un lieu de

sociabilité fréquenté par les citoyens de haut rang.

Platon

(vers 428 avant J.‑C.-vers 347 avant J.‑C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Amérindienne, fille d'un chef de la

confédération des tribus Powhatans, elle

joue un rôle politique d'intermédiaire avec

les colons anglais de la colonie de Virginie

fondée en 1607.

Elle se marie avec un colon, est

baptisée et envoyée en Angleterre comme illustration de bons

rapports entre les Anglais et les Amérindiens.

Pocahontas

(vers 1598‑1617)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Né à Urbino, foyer artistique de l'Italie de

la Renaissance, il apprend les premières

techniques de peinture auprès de son père.

Il se rend ensuite à Florence puis à Rome,

et bénéficie de l'influence des maîtres Michel‑Ange et Léonard de Vinci.

Son œuvre devient l'un des symboles

de la Renaissance et les techniques développées dans son

atelier inspirent ses successeurs.

Ses principales oeuvres sont

L'École d'Athènes (1510) et La Madone Sixtine (1512).

Raphaël

(1483‑1520)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Issu d'une famille d'ancienne noblesse

désargentée, il grimpe progressivement les

échelons de l'Église et devient le principal

ministre de Louis XIII en 1624.

Il mène une

politique de répression du protestantisme

et s'attaque aux privilèges des Grands du royaume. Son

autoritarisme ainsi que l'augmentation des impôts pour

financer la guerre avec l'Autriche le rendent impopulaire.

Il

parvient néanmoins à désigner son successeur, le cardinal

Mazarin, qui poursuit cette transformation de la monarchie

vers l'absolutisme.

Le cardinal de Richelieu

(1585‑1642)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Originaire de Genève, il connaît un important

succès dès 1749. Il rédige des oeuvres

littéraires comme le roman épistolaire Julie

ou la Nouvelle Héloïse (1761) mais aussi et

surtout des écrits politiques et philosophiques.

Il expose dans des textes comme les Confessions, le Contrat

social ou Émile ou de l'éducation ses thèses sur la politique,

la nature humaine ou les arts.

Il est ainsi un des intellectuels

les plus influents parmi les Lumières et inspire les

révolutionnaires. Son corps est transféré au Panthéon en 1794.

Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Soldat kurde, il prend le pouvoir en Égypte

en mettant fin à la dynastie des Fatimides.

Il

entreprend alors de mener la lutte contre les

États latins d'Orient, reprenant Jérusalem en

1187, tout en unifiant l'espace proche‑oriental

dans un empire qui se divise dès sa mort.

Saladin

(1138‑1193)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Veuve à 25 ans, elle est célèbre de son temps

pour ses traits d'esprit et sa maîtrise des

conversations de salon.

Ce n'est qu'après

sa mort que ses talents d'épistolière sont

reconnus, avec la publication posthume de la

correspondance avec sa fille.

Mme de Sévigné

(1626-1696)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Dixième sultan de l'Empire ottoman ; son

règne (1520‑1566), le plus long de la dynastie,

est considéré comme l'âge d'or de l'Empire

ottoman.

Grand conquérant, ses multiples

réformes et règlements lui valent également le

surnom de Législateur.

Soliman Ier le Magnifique

(1494-1566)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Issu d'une riche famille athénienne, il

travaille d'abord comme négociant et

commerçant, ce qui lui permet de beaucoup

voyager.

Élu archonte vers 594 avant J.‑C., il

est chargé de la rédaction d'un Code et d'une

Constitution et mène de nombreuses réformes.

Cherchant à

réduire l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, il abolit

l'esclavage pour dettes, affranchit ceux qui étaient tombés

en servitude pour cette raison et réforme en profondeur les

institutions de la cité.

Solon

(vers 640 avant J.-C. - vers 560 avant J.-C.)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Issu d'une famille noble provinciale, il

entame une carrière militaire et devient

général des armées romaines.

Sa popularité

lui vaut d'être adopté par l'empereur Nerva

puis de devenir lui-même empereur en 98.

Il

est le premier empereur de la dynastie des Antonins. Sous

son règne, ses conquêtes agrandissent et enrichissent

considérablement l'Empire.

Il promeut aussi des mesures

sociales et lance de vastes programmes de travaux publics

dans l'Empire et dans la ville de Rome.

Trajan

(53-117)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Initiée à la peinture par son père Louis

Vigée, elle devient la peintre officielle de

la reine Marie‑Antoinette, en 1778.

Celle-ci

favorise son admission à l'Académie royale de peinture et de sculpture.

Très célèbres de son vivant, ses

portraits recherchent une esthétique du naturel proche du

rococo.

Elle s'exile en Russie pendant la Révolution.

Élisabeth Vigée‑Lebrun

(1755-1842)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Scientifique, inventeur, ingénieur et peintre

de la Renaissance italienne. Il se fait d'abord

connaître comme peintre au service du

duc de Milan, avant de voyager dans toute

l'Italie au service de différents souverains.

Ses

œuvres les plus célèbres sont La Joconde et la Cène. En tant

qu'inventeur, il est le précurseur de certaines inventions

réalisées ultérieurement, comme l'hélicoptère ou le

sous-marin.

Il fait aussi progresser les connaissances en

anatomie, optique et génie civil. À l'invitation du roi François

Ier, il s'installe en France en 1515 où il finit sa vie.

Léonard de Vinci

(1452-1519)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Homme de lettres et philosophe, il est

un des penseurs les plus influents des

Lumières. Il dénonce l'absolutisme et il est

plusieurs fois censuré et emprisonné pour

ses écrits.

En exil de 1726 à 1728, il entame un

voyage en Angleterre et s'inspire du modèle politique anglais

dans ses œuvres.

Il voyage ensuite à la cour de Prusse avant

de s'installer près de la frontière suisse en 1753 pour échapper

à ses opposants.

Il combat aussi l'intolérance de l'Église et

défend les victimes d'erreurs judiciaires, comme lors de

l'affaire Calas en 1762. Il rentre à Paris à la fin de sa vie.

Voltaire

(1694-1778)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Riche planteur de l'État de Virginie, il

commande l'armée des insurgés durant la

guerre d'Indépendance américaine, et gagne

un grand prestige à la suite de ses succès

militaires.

Il participe à la rédaction de la

Constitution puis devient le premier président des États‑Unis

qu'il dirige de 1789 à 1797.

La capitale ainsi qu'un État du pays

portent son nom.

George Washington

(1732-1799)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

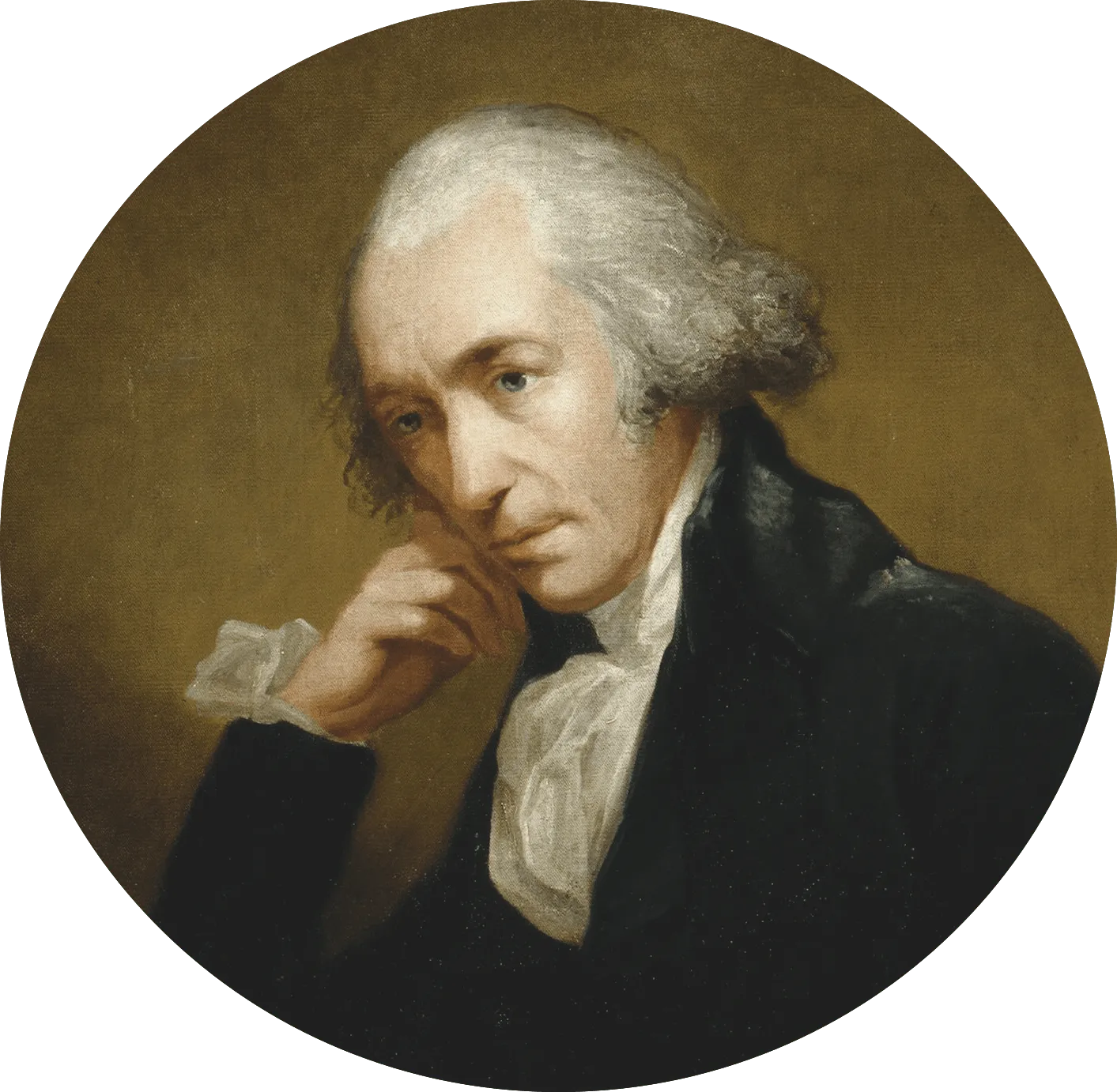

Né en Écosse dans une famille bourgeoise,

d'un père charpentier de marine.

Après

un passage à Londres où il apprend

l'élaboration d'outils mathématiques, il

retourne en Écosse où il s'installe comme

ingénieur et industriel.

Il réalise des perfectionnements

majeurs sur la machine à vapeur, s'enrichit grâce au dépôt de

brevets et devient un pionnier de la révolution industrielle.

James Watt

(1736-1819)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Maîtresse d'école et femme de lettres

anglaises, elle rédige des romans et des

traités dans lesquels elle réfléchit à la

condition féminine.

Sa Défense des droits

de la femme (1792), notamment, est considérée

aujourd'hui comme l'un des premiers traités féministes.

En

1792, elle se rend à Paris pour participer aux événements

révolutionnaires.

Mary Wollstonecraft

(1759-1797)

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille