Chapitre 3

Texte et image

L'apparence compte-t-elle plus que tout ?

✔ J'étudie la portée des fables et des maximes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1 Le renard et la panthère

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 1Fables

Le renard et la panthère contestaient1 de leur beauté. La panthère vantait à tous coups la variété de son pelage. Le renard prenant la parole dit : « Combien je suis plus beau que toi, moi qui suis varié, non de corps, mais d'esprit. »

Cette fable montre que les ornements de l'esprit sont préférables à la beauté du corps.

Cette fable montre que les ornements de l'esprit sont préférables à la beauté du corps.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

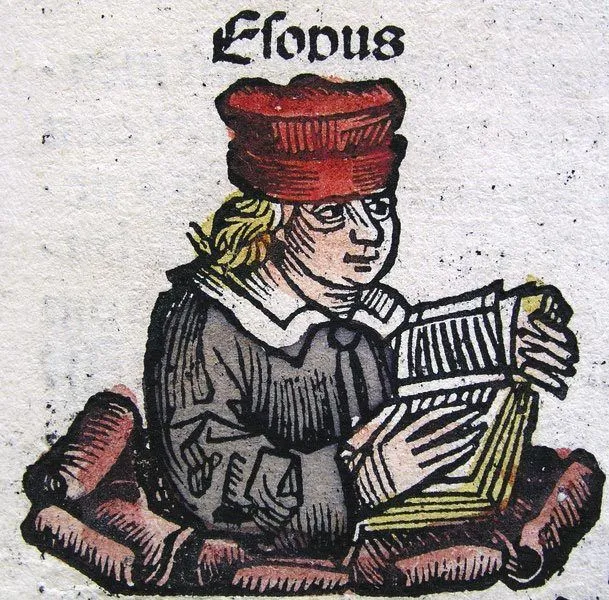

Ésope

(VIIe-VIe siècles avant J.-C.)

Ésope (VIIe-VIe siècles avant J.-C.) est un écrivain grec, connu pour ses fables. Il a inspiré de nombreux auteurs tels le poète latin Phèdre (Ier siècle) et Jean de La Fontaine. Ses fables, très brèves, sont écrites en prose.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

2 Le Singe et le Léopard

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 2Fables

Le singe avec le léopard

Gagnaient de l'argent à la foire ;

Ils affichaient1 chacun à part.

L'un deux disait : « Messieurs, mon mérite et ma gloire

Sont connus en bon lieu ; le roi m'a voulu voir ;

Et si je meurs, il veut avoir

Un manchon2 de ma peau : tant elle est bigarrée3,

Pleine de tâches, marquetée,

Et vergetée, et mouchetée ! »

La bigarrure plaît ; partant4 chacun le vit.

Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit.

Le singe de sa part disait : « Venez, de grâce ;

Venez, Messieurs ; je fais cent tours de passe-passe.

Cette diversité dont on vous parle tant,

Mon voisin Léopard l'a sur soi seulement ;

Moi, je l'ai dans l'esprit : votre serviteur Gille,

Cousin et gendre de Bertrand

Singe du pape en son vivant,

Tout fraîchement en cette ville

Arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler ;

Car il parle, on l'entend ; il sait danser, baller5,

Faire des tours de toute sorte,

Passer en des cerceaux ; et le tout pour six blancs6 !

Non, Messieurs, pour un sou ; si vous n'êtes contents,

Nous rendrons à chacun son argent à la porte. »

Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit

Que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit :

L'une fournit toujours des choses agréables ;

L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants.

Oh ! que de grands seigneurs, au léopard semblables,

N'ont que l'habit pour tous talents !

Gagnaient de l'argent à la foire ;

Ils affichaient1 chacun à part.

L'un deux disait : « Messieurs, mon mérite et ma gloire

Sont connus en bon lieu ; le roi m'a voulu voir ;

Et si je meurs, il veut avoir

Un manchon2 de ma peau : tant elle est bigarrée3,

Pleine de tâches, marquetée,

Et vergetée, et mouchetée ! »

La bigarrure plaît ; partant4 chacun le vit.

Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit.

Le singe de sa part disait : « Venez, de grâce ;

Venez, Messieurs ; je fais cent tours de passe-passe.

Cette diversité dont on vous parle tant,

Mon voisin Léopard l'a sur soi seulement ;

Moi, je l'ai dans l'esprit : votre serviteur Gille,

Cousin et gendre de Bertrand

Singe du pape en son vivant,

Tout fraîchement en cette ville

Arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler ;

Car il parle, on l'entend ; il sait danser, baller5,

Faire des tours de toute sorte,

Passer en des cerceaux ; et le tout pour six blancs6 !

Non, Messieurs, pour un sou ; si vous n'êtes contents,

Nous rendrons à chacun son argent à la porte. »

Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit

Que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit :

L'une fournit toujours des choses agréables ;

L'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants.

Oh ! que de grands seigneurs, au léopard semblables,

N'ont que l'habit pour tous talents !

2. Vêtement que l'on met sur les manches et les mains pour avoir chaud.

3. « Bigarrée », « marquetée », « vergetée », « mouchetée », sont plus ou moins synonymes de « tachetée ».

4. Par conséquent.

5. Danser (dans un bal).

6. Ancienne monnaie.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Jean de La Fontaine

(1621-1695)

Jean de La Fontaine (1621-1695) est avant tout célèbre pour ses fables. Écrivain classique, il s'inspire beaucoup d'auteurs antiques, tels que le Grec Ésope et les poètes latins Phèdre et Horace.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le singe et le léopard, Illustration anonyme, vers 1880.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

3 Maximes

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 3Maximes

La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal.

Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même.

Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes.

Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même.

Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

François de La Rochefoucauld

(1613-1680)

François de La Rochefoucauld (1613-1680), est un écrivain et moraliste français, auteur de nombreuses maximes fustigeant notamment les vices de la cour.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La maxime

Une maxime est une petite leçon de morale.Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

✔ J'interprète des textes littéraires en m'appuyant sur des éléments d'analyse de la fable

Le genre de la fable

(textes 1 et 2)

1. À quels éléments reconnaissez-vous que ces textes sont des fables ?

2. Comparez les deux fables en vous appuyant notamment sur leur forme et leur longueur. Qu'apporte La Fontaine au genre de la fable ?

Deux personnages antithétiques

3. a. Quel(s) défauts ou qualité(s) les animaux incarnent-ils dans chaque fable ? b. Quel choix vous semble le plus judicieux ? Justifiez.

4. Dans la fable de La Fontaine, lequel des deux discours vous semble le plus efficace ? Vous vous appuierez sur l'analyse de la longueur, des temps verbaux, des procédés stylistiques et des arguments pour répondre.

La morale

5. a. Relevez la morale dans la fable d'Ésope. b. Grâce à quelles caractéristiques l'avez-vous identifée ? c. Reformulez-la avec vos propres mots.

6. Qu'ajoute La Fontaine à cette leçon ?

La maxime

(texte 3)

7. a. Quel temps est employé dans les maximes ? b. Quelle est sa valeur ?

8. Expliquez le sens de chacune de ces maximes à l'aide d'un exemple, d'une situation concrète.

9. Diriez-vous que les maximes proposent plutôt une vision optimiste ou pessimiste du genre humain ? Justifiez votre réponse.

10. Laquelle de ces phrases vous parait la plus juste ? Pourquoi ?

11. Selon La Fontaine, « Une morale nue apporte de l'ennui : Le conte fait passer le précepte avec lui. ». a. Que veut-il dire ? b. Êtes-vous d'accord avec lui ? Expliquez.

12. Pour aller plus loin : Imaginez une courte fable dont l'une de ces maximes serait la morale.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille