Chapitre 10

Entrer dans l'œuvre

De l'alcôve à l'écran

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Présentation

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

(1741-1803)

Pierre Choderlos de Laclos est né à Amiens en 1741. Il est issu d'une famille bourgeoise qui a récemment acquis un titre de noblesse. Il se destine à la carrière militaire et devient officier d'artillerie.

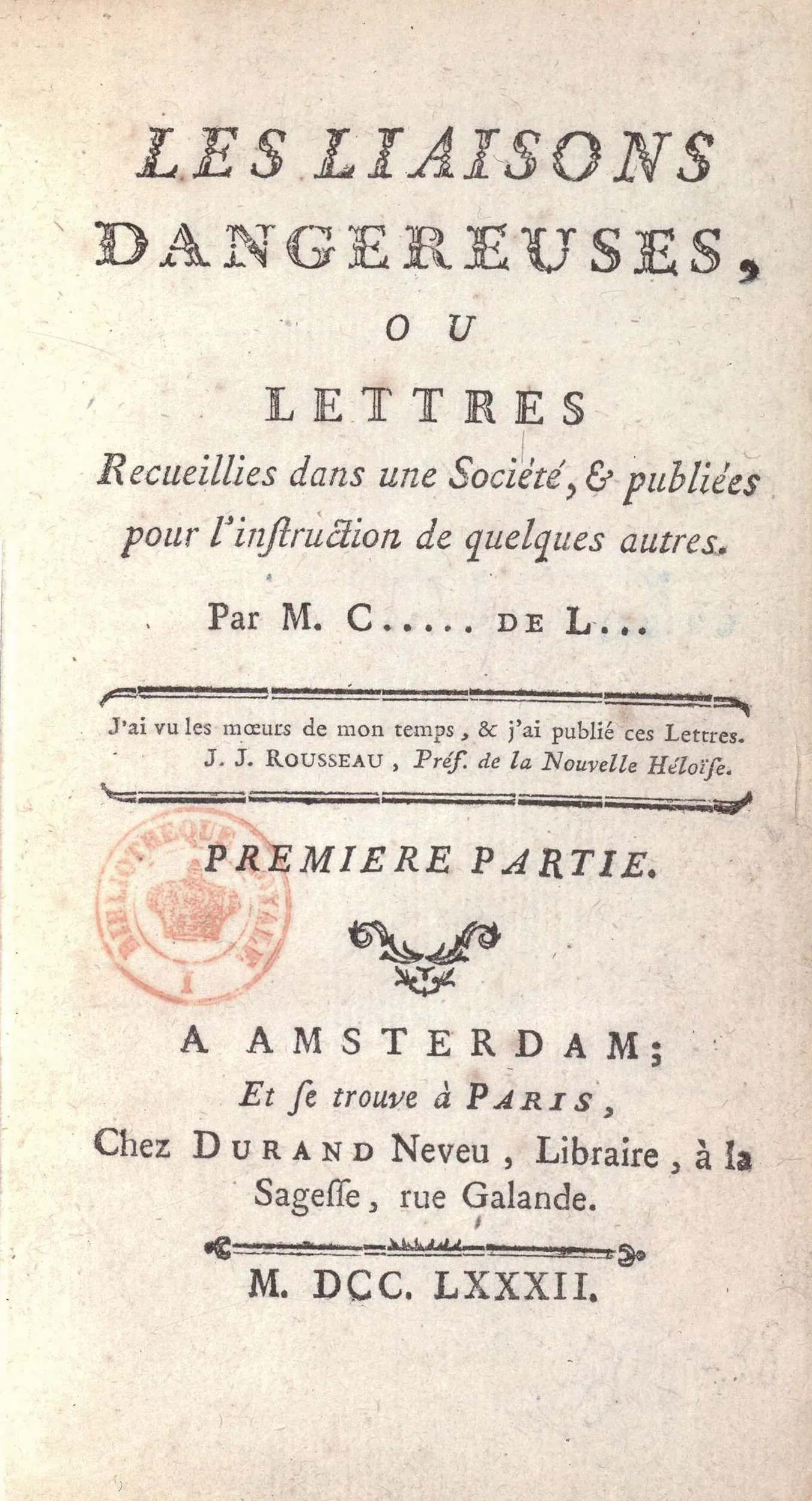

En 1782, il publie à Amsterdam Les Liaisons dangereuses. Le roman paraît de manière anonyme, signé des seules initiales de son auteur. D'après , son contemporain, la parution de ce roman fit une « prodigieuse sensation sur le public ». Un an plus tard, paraît le traité De l'éducation des femmes dans lequel l'auteur propose une réponse à une question posée par l'Académie de Châlons-sur-Marne : « Quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes ? »

Il quitte temporairement l'armée en 1788 pour s'engager auprès du . À ses côtés, il prend part aux actions révolutionnaires auprès des nobles convertis aux idées républicaines et il devient le rédacteur en chef du Journal des amis de la Constitution. En 1792, il est chargé par le Ministère de la Guerre de réorganiser les troupes de l'armée républicaine qui triomphe à Valmy quelques semaines plus tard. Arrêté en 1793 pour ses activités orléanistes, il échappe de peu à la guillotine.

Il meurt en 1803, à Tarente (Italie), tandis qu'il commande l'artillerie de l'armée d'observation envoyée dans les États de Naples par .

En 1782, il publie à Amsterdam Les Liaisons dangereuses. Le roman paraît de manière anonyme, signé des seules initiales de son auteur. D'après , son contemporain, la parution de ce roman fit une « prodigieuse sensation sur le public ». Un an plus tard, paraît le traité De l'éducation des femmes dans lequel l'auteur propose une réponse à une question posée par l'Académie de Châlons-sur-Marne : « Quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes ? »

Il quitte temporairement l'armée en 1788 pour s'engager auprès du . À ses côtés, il prend part aux actions révolutionnaires auprès des nobles convertis aux idées républicaines et il devient le rédacteur en chef du Journal des amis de la Constitution. En 1792, il est chargé par le Ministère de la Guerre de réorganiser les troupes de l'armée républicaine qui triomphe à Valmy quelques semaines plus tard. Arrêté en 1793 pour ses activités orléanistes, il échappe de peu à la guillotine.

Il meurt en 1803, à Tarente (Italie), tandis qu'il commande l'artillerie de l'armée d'observation envoyée dans les États de Naples par .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La vogue du roman épistolaire

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le XVIIIe siècle est un siècle de foisonnement littéraire,

en lien avec la démocratisation du livre. Le plus grand succès éditorial de la période est sans conteste , le roman de Jean-Jacques Rousseau. C'est d'ailleurs à ce livre que Laclos emprunte son épigraphe : « J'ai vu les mœurs de mon temps, et j'ai publié ces lettres. ».

, au siècle précédent, avait donné un éclat particulier au genre épistolaire avec sa correspondance – réelle –, notamment avec sa fille, Madame de Grignan. À sa suite, l'écriture épistolaire apparaît comme un prolongement de l'art qui anime les salons : celui de la conversation.

Durant le siècle des Lumières, le roman épistolaire est donc un genre à la mode. Il s'appuie sur la fiction de la réalité, présentant pour vraies des lettres fictives de voyageurs, comme Montesquieu dans les (1721), ou une fausse correspondance sentimentale, comme Rousseau dans (1761). En Angleterre, (Richardson, 1748), et en Allemagne, (Goethe, 1774) connaissent un immense succès et figurent parmi les livres les plus lus et commentés de leur génération.

, au siècle précédent, avait donné un éclat particulier au genre épistolaire avec sa correspondance – réelle –, notamment avec sa fille, Madame de Grignan. À sa suite, l'écriture épistolaire apparaît comme un prolongement de l'art qui anime les salons : celui de la conversation.

Durant le siècle des Lumières, le roman épistolaire est donc un genre à la mode. Il s'appuie sur la fiction de la réalité, présentant pour vraies des lettres fictives de voyageurs, comme Montesquieu dans les (1721), ou une fausse correspondance sentimentale, comme Rousseau dans (1761). En Angleterre, (Richardson, 1748), et en Allemagne, (Goethe, 1774) connaissent un immense succès et figurent parmi les livres les plus lus et commentés de leur génération.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Frontispice de la

première édition des

Liaisons dangereuses,

1782, BnF, Paris.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Johannes Vermeer, La Liseuse à la fenêtre (détail), vers 1657,

huile sur toile, 64,5 × 83 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Dans la matinale d'Europe 1 du 22 mars 2015, Franck Ferrand revient sur la parution des Liaisons dangereuses, le 23 mars 1782.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les Liaisons dangereuses, succès et réputation

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

En 1782, le premier tirage des Liaisons dangereuses est

prudent : 2000 exemplaires. Mais très vite, le succès est au rendez-vous et la gloire de cette œuvre perdure à travers les époques.

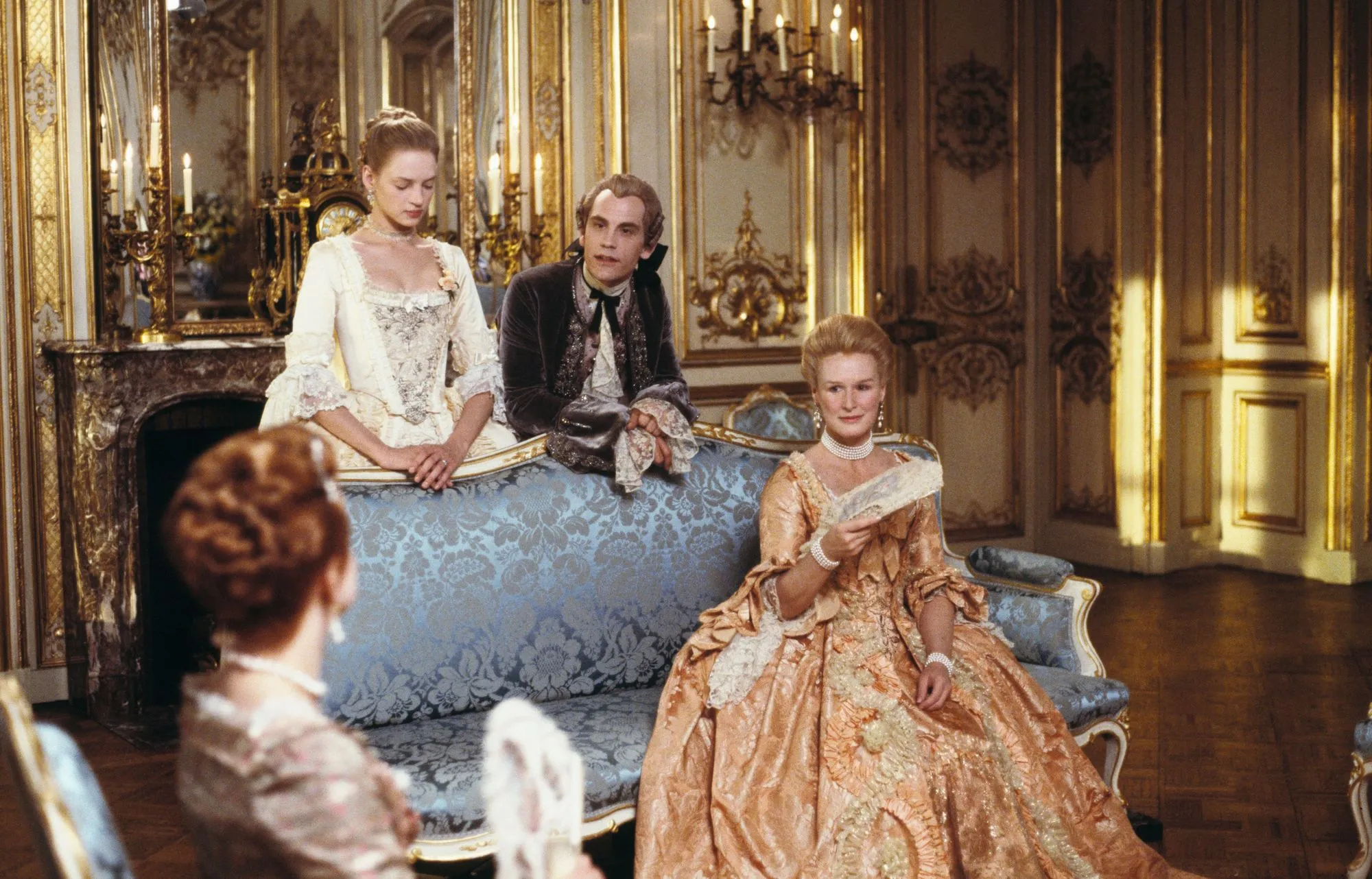

Le roman fait ainsi l'objet de nombreuses adaptations, au théâtre d'abord, puis au cinéma au XXe siècle. Parmi ces transpositions à l'écran, on peut citer Les Liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim (1959), avec Jeanne Moreau et Gérard Philippe dans les rôles-titres de Merteuil et Valmont : l'action est ici transposée dans les années 1960, comme le titre du film l'indique ; puis Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons) de Stephen Frears et Valmont de Miloš Forman (1989), qui sont deux adaptations en costumes, assez fidèles au roman ; Sexe Intentions (Cruel Intentions) de Roger Kumble (1999) : une version pour adolescents qui se déroule dans un milieu fortuné aux États-Unis ; et, enfin, une version coréenne, très esthétisée, Untold Scandal de Lee Jae-Yung (2003).

Sans avoir lu le livre, tout le monde croit le connaître, tant ce roman semble faire partie de notre culture commune.

Des Liaisons dangereuses, on retient généralement l'atmosphère sulfureuse, une intrigue libertine que l'on placerait quelque part entre les mémoires du fameux séducteur (1725-1798) et un roman du (1740-1814). Si l'oeuvre est marquante pour cela, elle l'est aussi pour d'autres raisons : il s'agit en effet d'un livre qui s'inscrit dans la réflexion sur l'éducation des femmes, poursuivant ainsi les pistes ouvertes par Rousseau dans le dernier chapitre de l'Émile (1762). Le roman de Laclos n'est pas exempt non plus d'une forte portée morale, voire moralisatrice, dénonçant les travers d'une société hypocrite dans laquelle les puissants peuvent agir en toute impunité.

Les Liaisons dangereuses est, en somme, une œuvre complexe, ambiguë, bien loin d'une apologie du libertinage.

Le roman fait ainsi l'objet de nombreuses adaptations, au théâtre d'abord, puis au cinéma au XXe siècle. Parmi ces transpositions à l'écran, on peut citer Les Liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim (1959), avec Jeanne Moreau et Gérard Philippe dans les rôles-titres de Merteuil et Valmont : l'action est ici transposée dans les années 1960, comme le titre du film l'indique ; puis Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons) de Stephen Frears et Valmont de Miloš Forman (1989), qui sont deux adaptations en costumes, assez fidèles au roman ; Sexe Intentions (Cruel Intentions) de Roger Kumble (1999) : une version pour adolescents qui se déroule dans un milieu fortuné aux États-Unis ; et, enfin, une version coréenne, très esthétisée, Untold Scandal de Lee Jae-Yung (2003).

Sans avoir lu le livre, tout le monde croit le connaître, tant ce roman semble faire partie de notre culture commune.

Des Liaisons dangereuses, on retient généralement l'atmosphère sulfureuse, une intrigue libertine que l'on placerait quelque part entre les mémoires du fameux séducteur (1725-1798) et un roman du (1740-1814). Si l'oeuvre est marquante pour cela, elle l'est aussi pour d'autres raisons : il s'agit en effet d'un livre qui s'inscrit dans la réflexion sur l'éducation des femmes, poursuivant ainsi les pistes ouvertes par Rousseau dans le dernier chapitre de l'Émile (1762). Le roman de Laclos n'est pas exempt non plus d'une forte portée morale, voire moralisatrice, dénonçant les travers d'une société hypocrite dans laquelle les puissants peuvent agir en toute impunité.

Les Liaisons dangereuses est, en somme, une œuvre complexe, ambiguë, bien loin d'une apologie du libertinage.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Photogrammes du film Les Liaisons dangereuses

(Dangerous Liaisons) de Stephen Frears, 1988, avec Glenn Close

(Mme de Merteuil), John Malkovich (Valmont), Michelle Pfeiffer

(Mme de Tourvel) et Uma Thurman (Cécile Volanges).

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1. a. Combien de parties ce roman comporte-t-il ?

b. Attribuez un titre à chacune d'entre elles.

2. Présentez la situation de Cécile Volanges au début du roman.

3. a. Pour quelle raison la marquise de Merteuil demande-t-elle au vicomte de Valmont de séduire Cécile ?

b. Que lui promet-elle en échange ?

4. Pourquoi le vicomte de Valmont veut-il se venger de Madame de Volanges ?

5.a. Qui est Madame de Rosemonde ?

b. Quelle relation entretient-elle avec les autres personnages ?

7. Quel rôle le père Anselme joue-t-il dans la relation entre le vicomte de Valmont et la présidente de Tourvel ?

8. Pourquoi le chevalier Danceny affronte-t-il le vicomte de Valmont en duel ?

9. Quelles sont les étapes dans la chute de la marquise de Merteuil ?

10. a. Par qui les lettres qui composent le roman ont-elles été rassemblées ?

b. Dans quelles circonstances ?

Fermer

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille