EMC - Axe 1

Activité 1

Aux origines : le legs antique

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Pour commencer

La démocratie telle que nous la connaissons trouve ses sources dans l'Antiquité grecque et romaine. De nombreuses cités grecques, notamment Athènes, ont pratiqué ce modèle politique, avec des variantes notables. La république romaine (de 509 à 27 av. J. C.) n'est pas une démocratie, mais elle est conçue pour éviter tout retour d'un pouvoir autoritaire à Rome.

Comment les Grecs et les Romains ont-ils envisagé et mis en œuvre la démocratie ? Quelles en étaient alors les limites ? Seul ou par petits groupes, réalisez une carte mentale pour répondre à ces questions.

Comment les Grecs et les Romains ont-ils envisagé et mis en œuvre la démocratie ? Quelles en étaient alors les limites ? Seul ou par petits groupes, réalisez une carte mentale pour répondre à ces questions.

Compétence(s)

Comprendre le sens de la complexité des choses.

Identifier différents types de documents et les contextualiser.

Identifier différents types de documents et les contextualiser.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1La démocratie athénienne et ses limites

Quels sont, dans la cité démocratique, les critères qui distinguent le citoyen de celui qui ne l'est pas ? Le premier, le plus important, tient en un verbe : « participer » [...]. La participation en commun définit la cité, et, sans participation effective, le citoyen n'est plus lui‑même ; il perd sa raison d'être, sociale et politique, son « utilité » au milieu des autres. [...] Pour pouvoir participer, le citoyen doit jouir du « loisir ». C'est le second critère distinctif du citoyen retenu ici. Le fait est d'autant mieux connu qu'il est associé, de façon structurelle, à l'existence de l'esclavage [...]. Sans l'existence et le travail des esclaves, les citoyens ne pourraient assumer les magistratures, se rendre à l'Assemblée, être membre du Conseil, partir à la guerre quand ils l'ont eux‑mêmes décidé.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

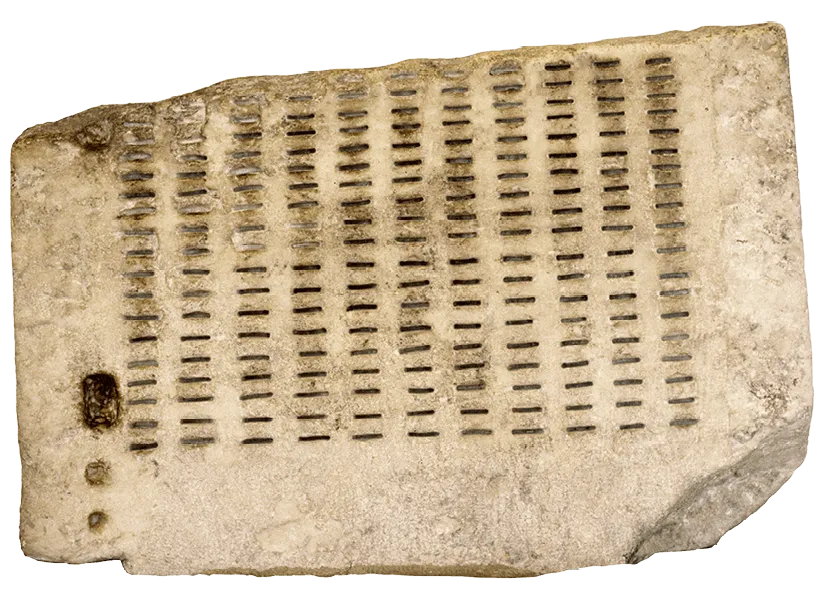

Doc. 2Le tirage au sort, au cœur de la démocratie athénienne

Klèrotèrion en pierre (machine à tirer au sort le nom des citoyens appelés à rendre la justice), milieu du IVe siècle av. J.-C, découvert sur l'Agora d'Athènes, Musée de l'Agora, Athènes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Étape 1

Réaliser une carte mentale

(Doc. 1,

Doc. 2

et Doc. 3)

1. Inscrivez le titre au centre : « Les origines de la démocratie ».

2. Dessinez une branche portant le titre : « le legs grec » et associez-lui quatre mots clés.

Vous pouvez utiliser le pour faire une carte mentale.

Lien de votre carte mentale :

2. Dessinez une branche portant le titre : « le legs grec » et associez-lui quatre mots clés.

Vous pouvez utiliser le pour faire une carte mentale.

Lien de votre carte mentale :

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc 3

Sparte : démocratie ou oligarchie ?

Bien des gens en parlent comme d'une démocratie, parce que son organisation contient nombre d'éléments démocratiques ; par exemple, dans la façon d'élever des enfants : ceux des riches en effet sont élevés de la même manière que ceux des pauvres et on leur donne un genre d'éducation qui pourrait être aussi celui des enfants des pauvres ; [...] Enfin, pour les deux plus hautes magistratures, le peuple élit à l'une et accède à l'autre. [...] D'autres au contraire y voient une oligarchie, parce qu'elle contient nombre d'éléments oligarchiques : par exemple, toutes les magistratures sont électives et aucune n'est tirée au sort ; quelques magistrats décident souverainement de la mort ou de l'exil.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Découvrez du klérotèrion.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

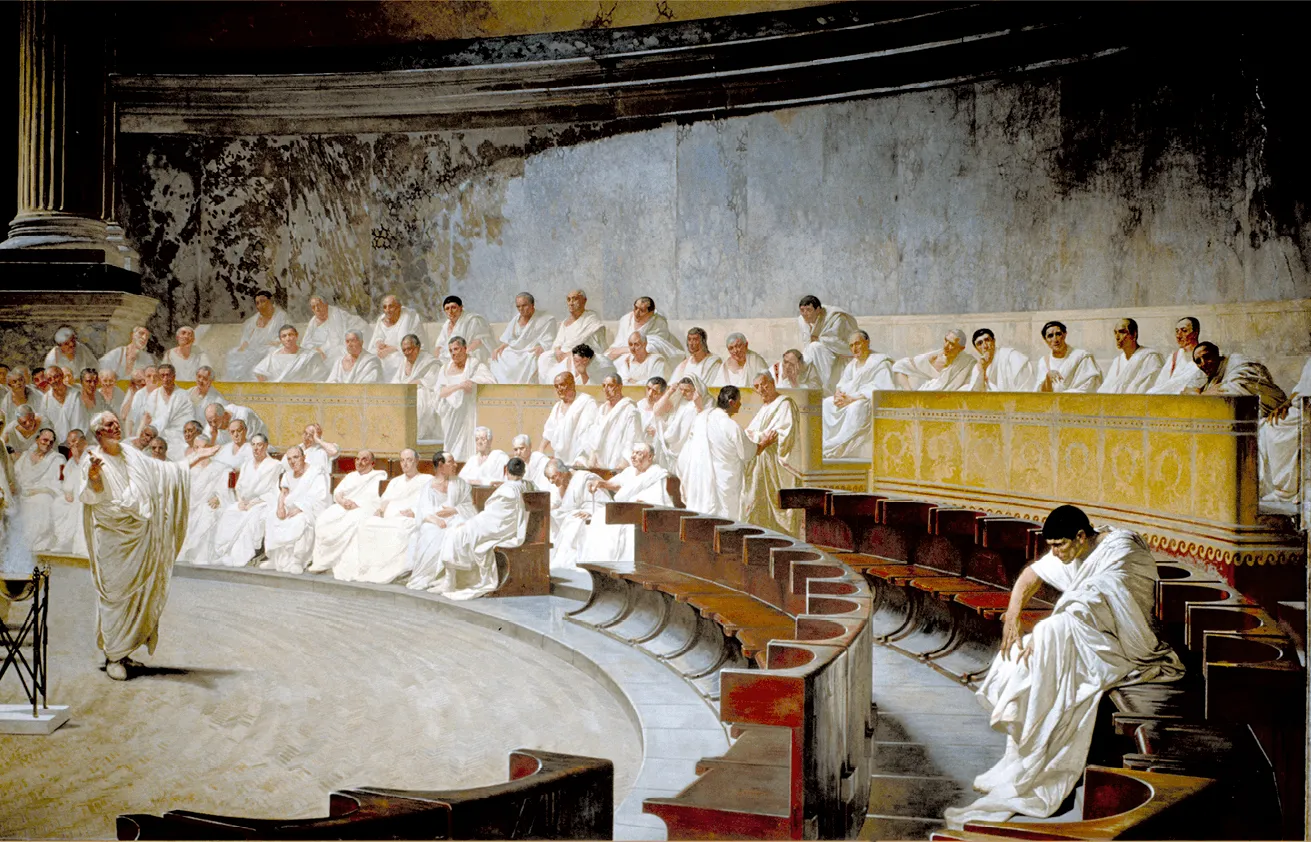

Doc. 4Justice et responsabilité des dirigeants

Cesare Maccari, Cicéron dénonce Catilina, 1889, fresque (détail), 4 × 9 m, Sénat italien, Rome.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Aristocratie : gouvernement dʼun petit nombre de personnes considérées comme « les meilleures ».

- Oligarchie : système politique dans lequel le pouvoir est détenu par une élite.

- Res publica : littéralement « la chose publique ». Ce terme peut désigner le bien public, la communauté politique, l'État ou la patrie.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 5Le vote aux comices dans la république romaine

Denier d'argent représentant le vote aux comices, IIe-Ier siècle av. J.-C., Civico Gabinetto numismatico, Milan.

Dans la république romaine, on vote pour élire les magistrats qui dirigent le régime. Mais le vote est pondéré en fonction des classes sociales : la voix des riches compte beaucoup plus que celle des pauvres.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 6Rome : une république non démocratique

À Rome, à l'époque de la deuxième guerre punique, toutes les choses avaient été organisées et étaient menées d'une manière si équitable et appropriée que personne, même parmi les gens du pays, n'aurait pu dire avec certitude si l'ensemble du régime était aristocratique, démocratique ou monarchique. Et cet embarras était bien normal. Car lorsqu'on regardait le pouvoir des consuls, le régime paraissait parfaitement monarchique et royal ; mais d'après le pouvoir du Sénat, c'était cette fois une aristocratie ; et si maintenant on considérait le pouvoir du peuple, cela semblait être nettement une démocratie. [...] Dans ces conditions, il serait normal de se demander ce que peuvent bien être les caractéristiques et la nature de la part laissée au peuple dans ce régime, quand d'un côté le Sénat détient l'autorité sur les secteurs que nous avons dits, avec ce point capital que toutes les questions de revenus et de dépenses sont traitées par lui, et quand de leur côté aussi les consuls ont les pleins pouvoirs pour la préparation à la guerre, les pleins pouvoirs pour les opérations en campagne. Néanmoins, une part est laissée au peuple aussi, et c'est même une part qui pèse très lourd : dans cette constitution, le peuple est le seul maître des honneurs et des peines ; or c'est par là seulement que sont préservés de la désagrégation tant les pouvoirs personnels que les régimes constitutionnels, bref, toute la vie des gens.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Étape 2

Comprendre les formes de démocraties antiques et leurs limites

(Doc. 4,

Doc. 5

et Doc. 6)

1. Dessinez d'autres branches : « la république romaine », « les limites ».

2. Complétez-les à l'aide des documents.

2. Complétez-les à l'aide des documents.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'analyse

-

Avez-vous mis en valeur la définition de la démocratie dans l'Antiquité grecque et romaine ?

- Avez-vous montré quelles sont les différences entre les démocraties grecques et la république romaine ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille