Chapitre 6

Entrée en matière

Les révolutions scientifiques

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Les sciences offrent une connaissance du monde et permettent de mieux comprendre les phénomènes naturels. La concordance

entre les théories et les observations peut sembler étonnante, au point de déclarer, comme Galilée, que « la nature est écrite

en langage mathématique ». Cependant, les êtres humains ne sont-ils pas les auteurs plutôt que les lecteurs de ce livre de

la nature ? Les théories forment peut-être ensemble un système de compréhension du monde cohérent, qui se superpose à

la nature en prétendant la décrire. Cette compréhension de la nature est également en évolution. Chaque grande découverte

scientifique renouvelle le modèle explicatif (paradigme), comme ce fut le cas lors du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Une révolution scientifique est un changement de

vision du monde

La science normale, cette activité consistant comme

nous venons de le voir à résoudre des énigmes, est une

entreprise fortement cumulative qui réussit éminemment à remplir son but : étendre régulièrement, en

portée et en précision, la connaissance scientifique. À

tous ces points de vue, elle correspond très exactement

à l'image la plus courante que l'on se fait du travail

scientifique. Nous n'y voyons pourtant pas figurer l'un

des éléments habituels de l'entreprise scientifique. La

science normale ne se propose pas de découvrir des nouveautés, ni en matière de théorie ni en ce qui concerne

les faits, et, quand elle réussit dans sa recherche, elle

n'en découvre pas. Pourtant la recherche scientifique

découvre très souvent des phénomènes nouveaux et

insoupçonnés, et les savants inventent continuellement

des théories radicalement nouvelles. […]

La découverte commence avec la conscience d'une anomalie, c'est‑à‑dire l'impression que la nature, d'une manière ou d'une autre, contredit les résultats attendus dans le cadre du paradigme qui gouverne la science normale. Il y a ensuite une exploration, plus ou moins prolongée, du domaine de l'anomalie. Et l'épisode n'est clos que lorsque la théorie du paradigme1 est réajustée afin que le phénomène anormal devienne attendu. L'assimilation d'un nouveau type de faits est donc beaucoup plus qu'un complément qui s'ajouterait simplement à la théorie et, jusqu'à ce que le réajustement qu'elle exige soit achevé – jusqu'à ce que l'homme de science ait appris à voir la nature d'une manière différente –, le fait nouveau n'est pas tout à fait un fait scientifique.

[…] Bien que le monde ne change pas après un changement de paradigme, l'homme de science travaille désormais dans un monde différent. […] Il n'est pas possible de réduire ce qui se passe durant une révolution scientifique à une réinterprétation de données stables et indépendantes.

La découverte commence avec la conscience d'une anomalie, c'est‑à‑dire l'impression que la nature, d'une manière ou d'une autre, contredit les résultats attendus dans le cadre du paradigme qui gouverne la science normale. Il y a ensuite une exploration, plus ou moins prolongée, du domaine de l'anomalie. Et l'épisode n'est clos que lorsque la théorie du paradigme1 est réajustée afin que le phénomène anormal devienne attendu. L'assimilation d'un nouveau type de faits est donc beaucoup plus qu'un complément qui s'ajouterait simplement à la théorie et, jusqu'à ce que le réajustement qu'elle exige soit achevé – jusqu'à ce que l'homme de science ait appris à voir la nature d'une manière différente –, le fait nouveau n'est pas tout à fait un fait scientifique.

[…] Bien que le monde ne change pas après un changement de paradigme, l'homme de science travaille désormais dans un monde différent. […] Il n'est pas possible de réduire ce qui se passe durant une révolution scientifique à une réinterprétation de données stables et indépendantes.

Note de bas de page

1. Kuhn définit ainsi cette notion : « les paradigmes, c'est‑à‑dire les découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté de chercheurs des problèmes types et des solutions. »

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Qu'est-ce que la mécanique quantique ?

La physique classique décrit parfaitement notre environnement quotidien, mais devient inopérante à l'échelle

microscopique des atomes et des particules. Les scientifiques doivent alors utiliser la mécanique « quantique »

pour laquelle les quantités de matière ou d'énergie échangées ne peuvent plus prendre n'importe quelles valeurs

mais seulement des valeurs discrètes ou « quanta ».

Par ailleurs, la physique classique décrit différemment un corpuscule (atome, particule) et une onde (lumière, électricité) tandis que la mécanique quantique ne les distingue plus. Pour elle, un photon, un électron ou même un atome sont à la fois une onde et un corpuscule.

Une onde‑corpuscule peut se trouver dans une superposition d'états qui est une sorte de potentialité de tous ses états possibles. Un objet quantique peut ainsi avoir des probabilités différentes d'être ici ou là et on ne peut être certain qu'il est en un seul lieu que lorsqu'on effectue une mesure. Le processus de mesure impose à l'onde-corpuscule un état bien défini.

Par ailleurs, la physique classique décrit différemment un corpuscule (atome, particule) et une onde (lumière, électricité) tandis que la mécanique quantique ne les distingue plus. Pour elle, un photon, un électron ou même un atome sont à la fois une onde et un corpuscule.

Une onde‑corpuscule peut se trouver dans une superposition d'états qui est une sorte de potentialité de tous ses états possibles. Un objet quantique peut ainsi avoir des probabilités différentes d'être ici ou là et on ne peut être certain qu'il est en un seul lieu que lorsqu'on effectue une mesure. Le processus de mesure impose à l'onde-corpuscule un état bien défini.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Les conséquences d'une révolution scientifique

On pourrait dire, pour retracer très grossièrement

cette histoire de l'espace, qu'il était au Moyen Âge un

ensemble hiérarchisé de lieux : lieux sacrés et lieux profanes, lieux protégés et lieux au contraire ouverts et sans

défense, lieux urbains et lieux campagnards (voilà pour

la vie réelle des hommes) ; pour la théorie cosmologique, il y avait les lieux supra-célestes opposés au lieu

céleste ; et le lieu céleste à son tour s'opposait au lieu

terrestre ; il y avait les lieux où les choses se trouvaient

placées parce qu'elles avaient été déplacées violemment

et puis les lieux, au contraire, où les choses trouvaient

leur emplacement et leur repos naturels. C'était toute

cette hiérarchie, cette opposition, cet entrecroisement

de lieux qui constituait ce qu'on pourrait appeler très

grossièrement l'espace médiéval : espace de localisation.

Cet espace de localisation s'est ouvert avec Galilée, car le vrai scandale de l'œuvre de Galilée, ce n'est pas tellement d'avoir découvert, d'avoir redécouvert plutôt, que la Terre tournait autour du soleil, mais d'avoir constitué un espace infini, et infiniment ouvert ; de telle sorte que le lieu du Moyen Âge s'y trouvait en quelque sorte dissous, le lieu d'une chose n'était plus qu'un point dans son mouvement, tout comme le repos d'une chose n'était que son mouvement indéfiniment ralenti. Autrement dit, à partir de Galilée, à partir du XVIIe siècle, l'étendue se substitue à la localisation.

Cet espace de localisation s'est ouvert avec Galilée, car le vrai scandale de l'œuvre de Galilée, ce n'est pas tellement d'avoir découvert, d'avoir redécouvert plutôt, que la Terre tournait autour du soleil, mais d'avoir constitué un espace infini, et infiniment ouvert ; de telle sorte que le lieu du Moyen Âge s'y trouvait en quelque sorte dissous, le lieu d'une chose n'était plus qu'un point dans son mouvement, tout comme le repos d'une chose n'était que son mouvement indéfiniment ralenti. Autrement dit, à partir de Galilée, à partir du XVIIe siècle, l'étendue se substitue à la localisation.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

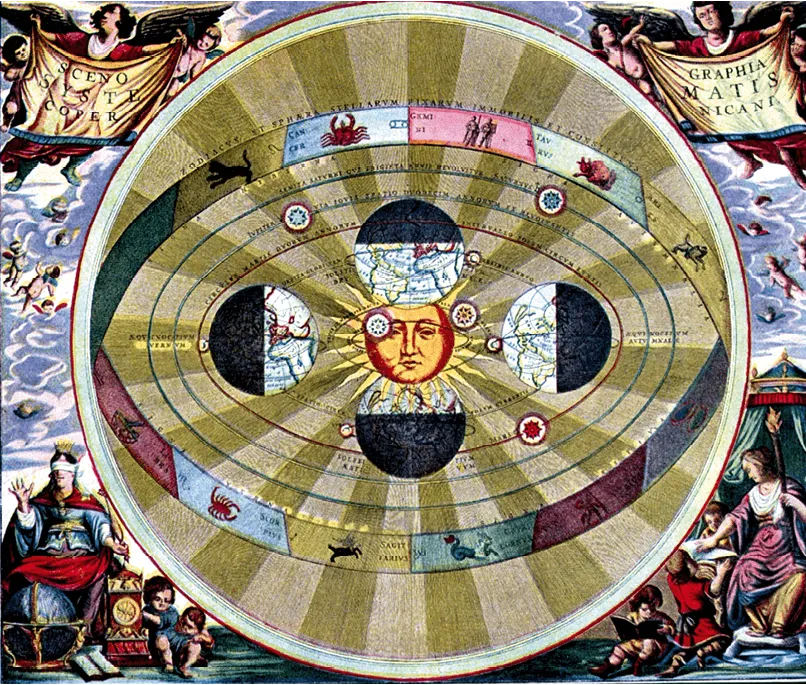

Doc. 4L'héliocentrisme

L'héliocentrisme, dont le modèle fut décrit par Copernic, remet en question les observations depuis la Terre, les modèles scientifiques connus, et la foi en la place centrale de l'homme. La représentation ci-dessus illustre le système solaire selon Copernic.

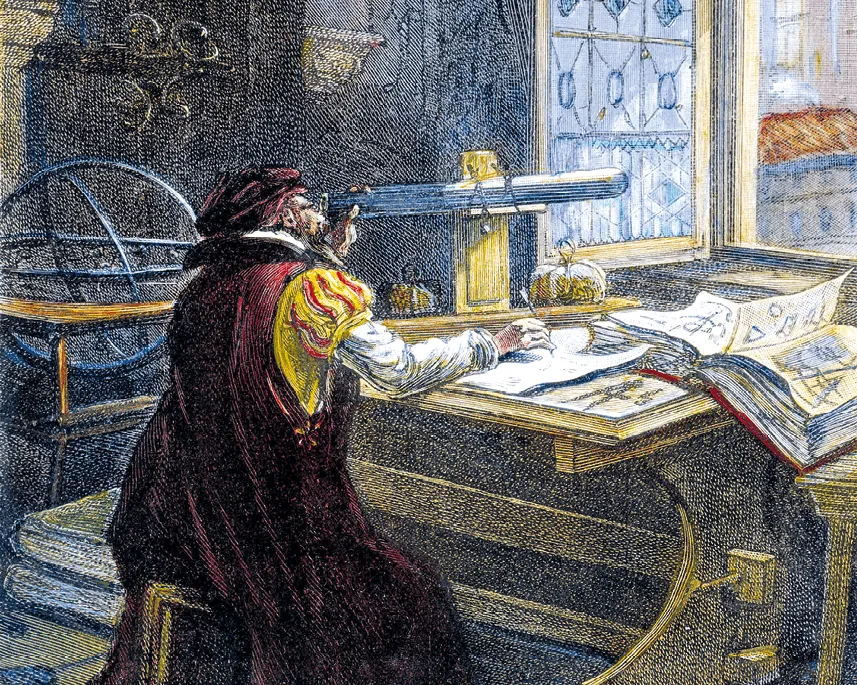

Les observations de Galilée pour fonder les thèses de Copernic sur l'héliocentrisme s'appuient sur les possibilités qu'offre un instrument de mesure nouveau : la lunette astronomique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- La « science normale » est définie comme étant le fonctionnement ordinaire de la science, à l'intérieur d'un paradigme dominant. Ainsi que le montre Kuhn, toutes les découvertes de la science dans ce mode de fonctionnement doivent être en accord avec ce paradigme. Le savoir scientifique est-il le seul que l'on puisse concevoir ? Les scientifiques ont-ils alors le monopole de la connaissance ?

- Par ailleurs, toute science n'est pas appliquée. Par exemple, les propositions mathématiques continueraient d'être vraies, quand bien même l'univers disparaîtrait. Quelle connaissance du monde les mathématiques apportent-elles ?

- Il s'agit également de s'interroger sur la scientificité des sciences non expérimentales. Les sciences humaines sont-elles des sciences ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille