Section 1

Le roseau pensant

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Connais-toi toi-même.― Inscription sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

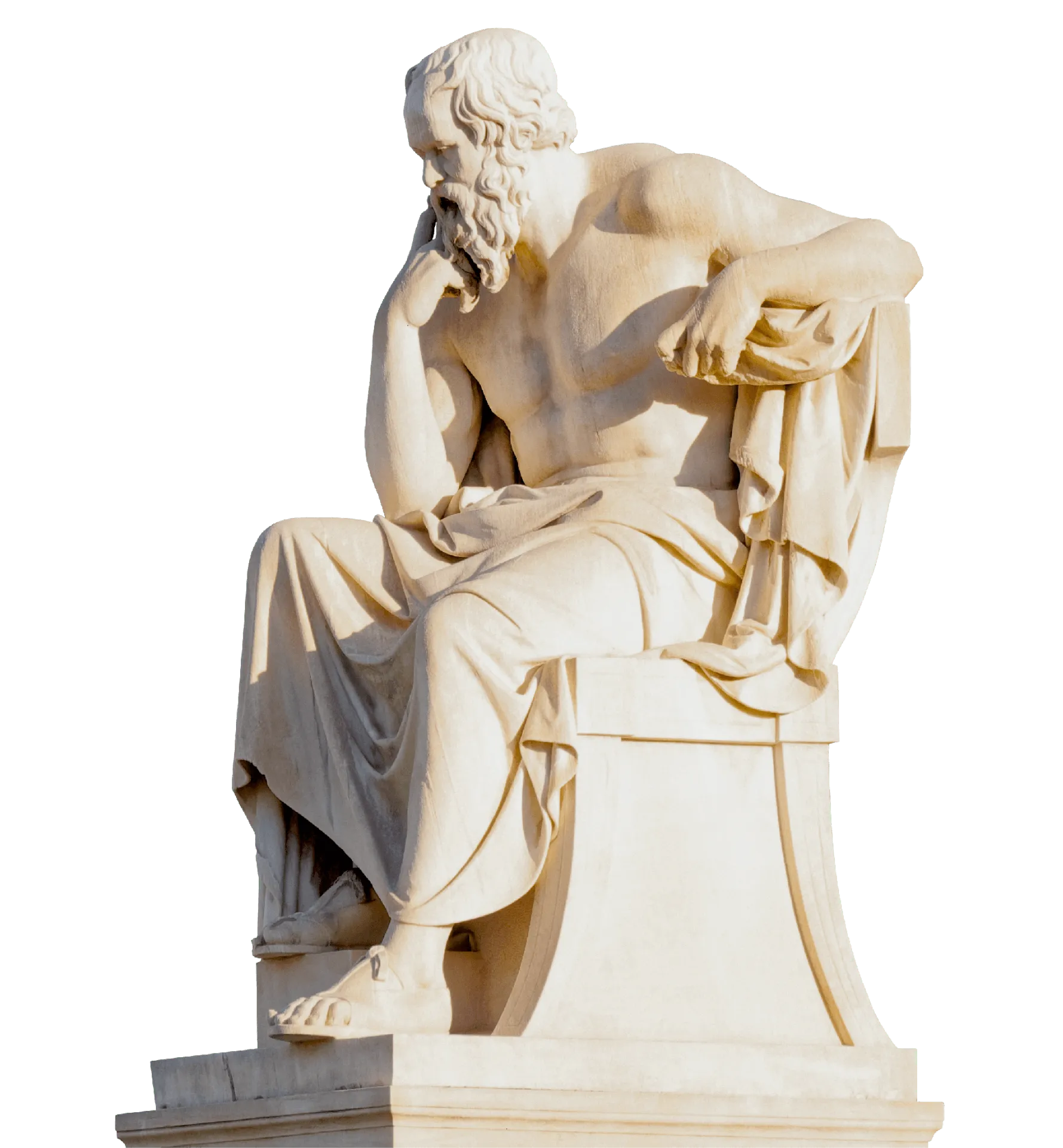

Socrate n'a rien écrit. Celui que la tradition reconnaît comme le premier philosophe de l'histoire occidentale ne prétendait qu'à une seule certitude : « je sais que je ne sais rien ». Cette ignorance, feinte ou sincère, ouvre la possibilité d'un savoir. En effet, ne pas avoir conscience de son ignorance revient à faire de ses opinions des certitudes : celles‑ci constituent un obstacle à la construction d'une connaissance. Au contraire, connaître son ignorance permet de débuter un chemin vers le savoir.

La première étape de ce cheminement est la conscience de soi et du monde. Socrate fait ainsi sienne la devise inscrite sur le fronton du temple de Delphes : « connais‑toi toi‑même ». Toutefois, il en donne une interprétation philosophique et non religieuse : il s'agit de prendre soin de son âme pendant le temps de l'existence.

Pour soigner son âme, il faut la conduire avec raison vers la vérité. Ce sera le programme de la philosophie socratique et, au-delà, d'une grande part de la philosophie occidentale. Pourtant, les « philosophes du soupçon » mettront en doute cette toute‑puissance de la conscience et de la raison : l'être humain ne reste‑t‑il pas toujours étranger à lui‑même, ne serait‑ce qu'en partie ? N'y a‑t‑il pas toujours en lui une part d'inconnu, une part d'inconscient ?

Pascal nous propose une définition paradoxale de l'homme : ce dernier est un « roseau pensant ». Cette définition est une invitation à penser, mais aussi une affirmation de nos limites. Notre noblesse est de comprendre notre condition humaine, elle qui n'est que fragilité à l'échelle de l'univers. Ainsi, l'homme misérable trouve sa grandeur dans la conscience de sa pensée : telle est sa dignité.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Fragments 348 et 416.

L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ; mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser : une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien.Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale.

Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas davantage en possédant des terres : par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends.

A P. R. Grandeur et misère.

La misère se concluant de la grandeur et la grandeur de la misère, les uns ont conclu la misère d'autant plus qu'ils en ont pris pour preuve la grandeur et les autres concluant la grandeur avec d'autant plus de force qu'ils l'ont conclue de la misère même, tout ce que les uns ont pu dire pour montrer la grandeur n'a servi que d'un argument aux autres pour conclure la misère, puisque c'est être d'autant plus misérable qu'on est tombé de plus haut ; et les autres, au contraire. Ils se sont portés les uns sur les autres par un cercle sans fin, étant certain qu'à mesure que les hommes ont de lumière ils trouvent et grandeur et misère en l'homme.

En un mot l'homme connaît qu'il est misérable. Il est donc misérable, puisqu'il l'est. Mais il est bien grand, puisqu'il le connaît.

Fragment 365.

Pensée.Toute la dignité de l'homme est en la pensée. Mais qu'est‑ce que cette pensée ? Qu'elle est sotte. La pensée est donc une chose admirable et incomparable par sa nature. Il fallait qu'elle eût d'étranges défauts pour être méprisable, mais elle en a de tels que rien n'est plus ridicule. Qu'elle est grande par sa nature, qu'elle est basse par ses défauts.

Fragment 348.

Roseau pensant.

Ce n'est point de l'espace que je dois

chercher ma dignité, mais c'est du règlement

de ma pensée. Je n'aurai point

d'avantage en possédant des terres. Par

l'espace l'univers me comprend et m'engloutit

comme un point, par la pensée je

le comprends.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille