Chapitre 10

Cours 1

Urbanisation, littoralisation et mutations des espaces ruraux

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

En quoi le développement économique et l'insertion dans la mondialisation recomposent‑ils l'organisation spatiale de la Chine ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

AUne transition urbaine rapide

Une urbanisation longtemps contrôlée. La Chine effectue sa transition urbaine : depuis 2010, les urbains représentent plus de 50 % de la population. Le pouvoir communiste a longtemps cherché à maintenir les habitants dans les campagnes, par le hukou, un passeport intérieur. Il a été assoupli à partir des années 1980, permettant aux migrants ruraux de résider en ville où l'industrie avait besoin de main‑d'œuvre. Toutefois 290 millions de travailleurs migrants ruraux vivent encore en ville, en situation illégale.

Un réseau structurant. Les villes se concentrent dans l'Est de la Chine. Le réseau urbain est hiérarchisé, organisé en dix régions métropolitaines polarisées. Les derniers plans quinquennaux les définissent comme des clusters urbains.

Les villes, des « vitrines de l'émergence » (Thierry Sanjuan). Les villes connaissent des mutations importantes. Elles sont traversées par de grands axes routiers, des réseaux de transport collectif (métro, bus). Dans les centres‑villes, s'érigent des malls, des quartiers d'affaires (Lujiazui à Shanghai) ; les périphéries urbaines s'étalent, des villes nouvelles sont construites. Si les autorités ont détruit des quartiers traditionnels comme les hutong à Beijing (anciennes ruelles), elles cherchent à présent à sauvegarder leur patrimoine.

Un réseau structurant. Les villes se concentrent dans l'Est de la Chine. Le réseau urbain est hiérarchisé, organisé en dix régions métropolitaines polarisées. Les derniers plans quinquennaux les définissent comme des clusters urbains.

Les villes, des « vitrines de l'émergence » (Thierry Sanjuan). Les villes connaissent des mutations importantes. Elles sont traversées par de grands axes routiers, des réseaux de transport collectif (métro, bus). Dans les centres‑villes, s'érigent des malls, des quartiers d'affaires (Lujiazui à Shanghai) ; les périphéries urbaines s'étalent, des villes nouvelles sont construites. Si les autorités ont détruit des quartiers traditionnels comme les hutong à Beijing (anciennes ruelles), elles cherchent à présent à sauvegarder leur patrimoine.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

BUne littoralisation marquée

Une Chine littorale plus urbanisée et plus développée. Le littoral regroupe 45 % de la population, 58 % du PIB et 83 % des IDE sur 14 % de la surface du pays.

L'ouverture à la mondialisation. L'ouverture économique de la Chine a commencé au début des années 1980 par la création de Zones économiques spéciales (ZES) au Sud du pays comme à Shenzhen. Les ports de commerce chinois, comme ceux de Shanghai et Ningbo‑Zhoushan, sont les plus actifs au monde. Ils s'inscrivent dans la puissante façade maritime asiatique, mais aussi dans les « nouvelles routes de la Soie », un projet de réseau international de routes commerciales. La maîtrise de la mer est également un objectif stratégique et militaire.

L'ouverture à la mondialisation. L'ouverture économique de la Chine a commencé au début des années 1980 par la création de Zones économiques spéciales (ZES) au Sud du pays comme à Shenzhen. Les ports de commerce chinois, comme ceux de Shanghai et Ningbo‑Zhoushan, sont les plus actifs au monde. Ils s'inscrivent dans la puissante façade maritime asiatique, mais aussi dans les « nouvelles routes de la Soie », un projet de réseau international de routes commerciales. La maîtrise de la mer est également un objectif stratégique et militaire.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Actualisation disponible. Cliquez ici pour l'afficher

EXCLU. PREMIUM

CDes espaces ruraux en mutation

Une grande puissance agricole incapable d'atteindre l'autosuffisance. La Chine est encore très rurale, avec

Un rural multifonctionnel parfois en difficulté. Le monde rural n'est pas exclusivement paysan ; ses habitants s'orientent de plus en plus vers les industries ou les activités tertiaires, et émigrent vers les villes. Le monde rural connaît un « éclatement » du centre du pays : les campagnes périurbaines sont absorbées par les villes ; les espaces ruraux enclavés sont pauvres et se vident.

40 % de ruraux en 2020.

37 % de ruraux en 2021.

Toutefois, 28 % de la population active est employée dans l'agriculture. La Chine est la première productrice mondiale de blé, de riz, de pommes de terre, de porcs et de volailles. Elle est aussi importatrice de produits agricoles et alimentaires. Le dualisme agraire est très marqué entre très petites exploitations familiales de moins de 0,5 ha et grandes structures.

Un rural multifonctionnel parfois en difficulté. Le monde rural n'est pas exclusivement paysan ; ses habitants s'orientent de plus en plus vers les industries ou les activités tertiaires, et émigrent vers les villes. Le monde rural connaît un « éclatement » du centre du pays : les campagnes périurbaines sont absorbées par les villes ; les espaces ruraux enclavés sont pauvres et se vident.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Actualisation disponible. Cliquez ici pour l'afficher

EXCLU. PREMIUM

1,4 milliard

d'habitants en Chine

58 %

63 %

2018

2021

en Chine contre seulement 26 % en 1990

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La Chine est en pleine mutation. Cette mutation est d'abord urbaine, elle se joue sous la forme d'une urbanisation. [...] La ville chinoise est avant tout un espace de pouvoir qui contrôle un territoire, qu'il soit urbain ou rural.― Thierry Sanjuan, géographe spécialiste de la Chine, 2014

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les documents du cours

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Image interactiveLa ville nouvelle de Chongming, près de Shanghai

1

2

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

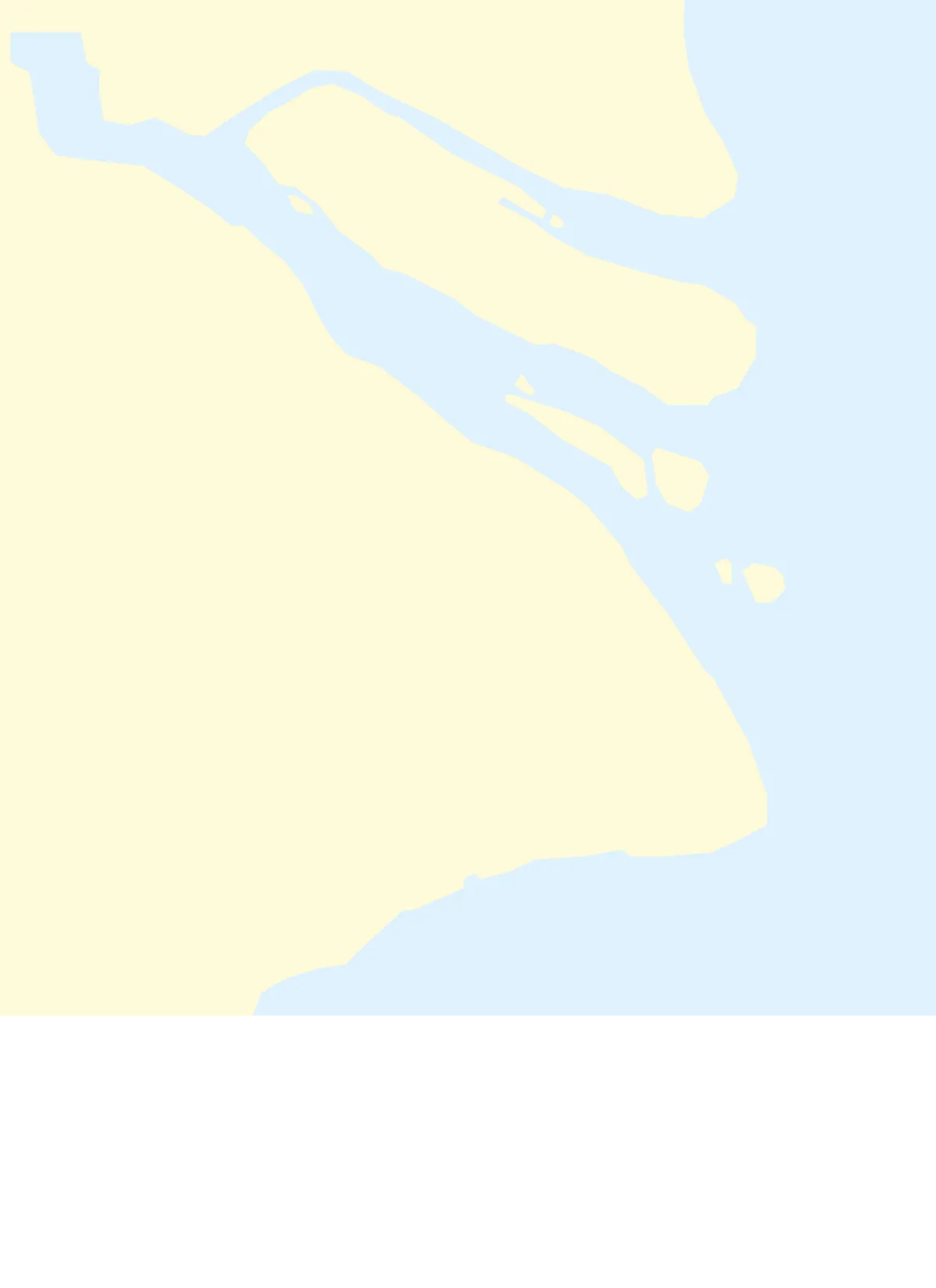

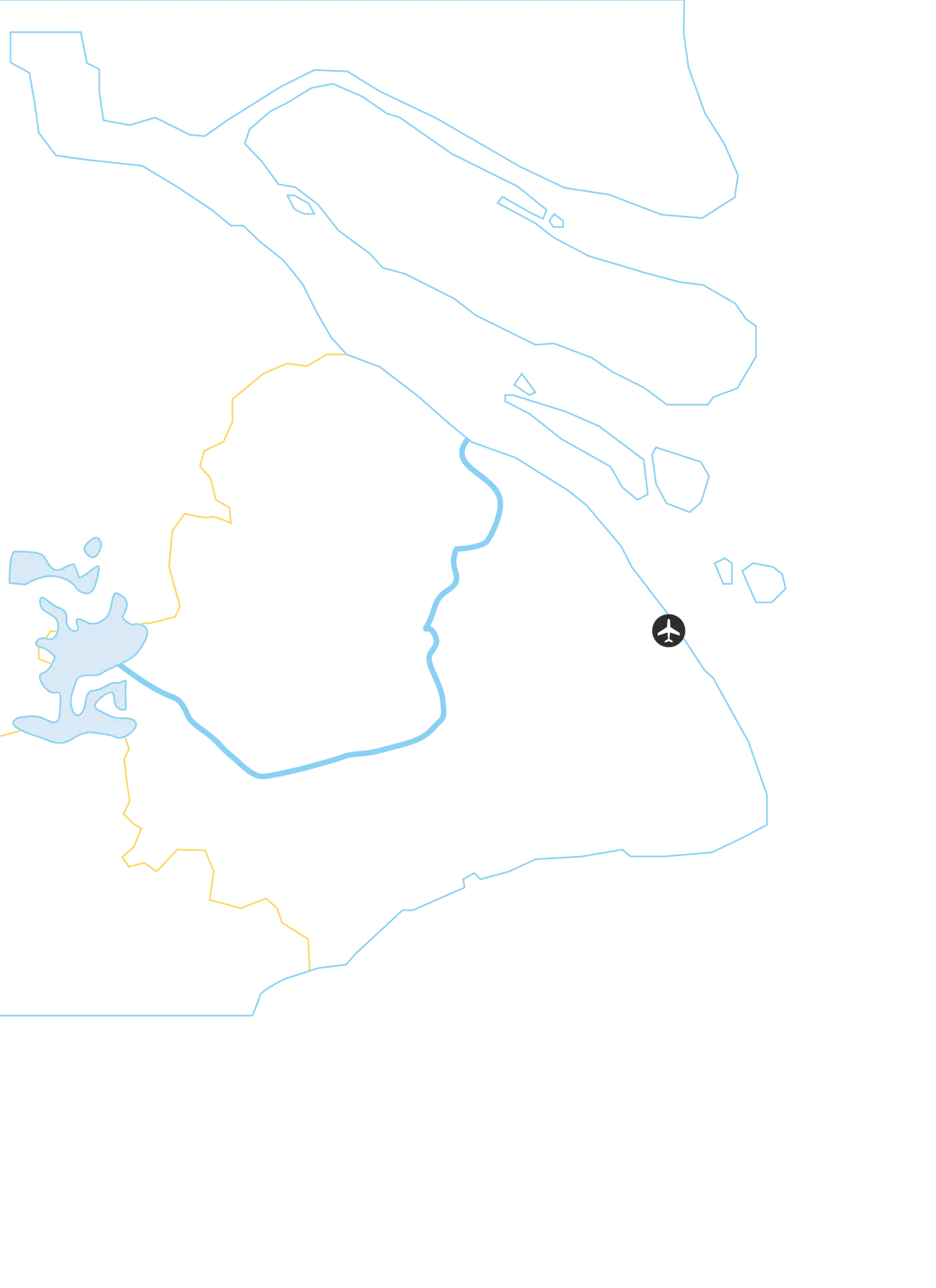

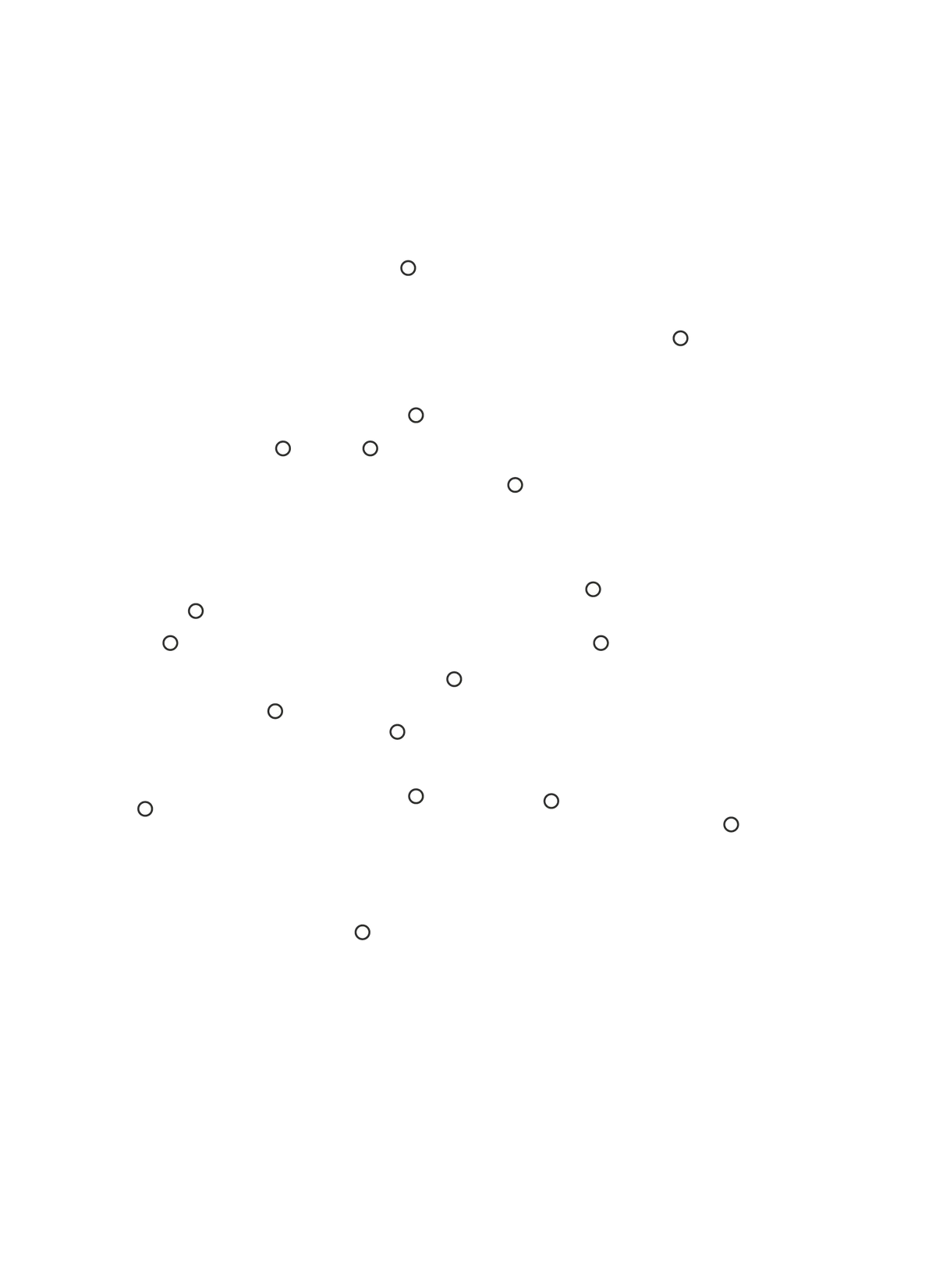

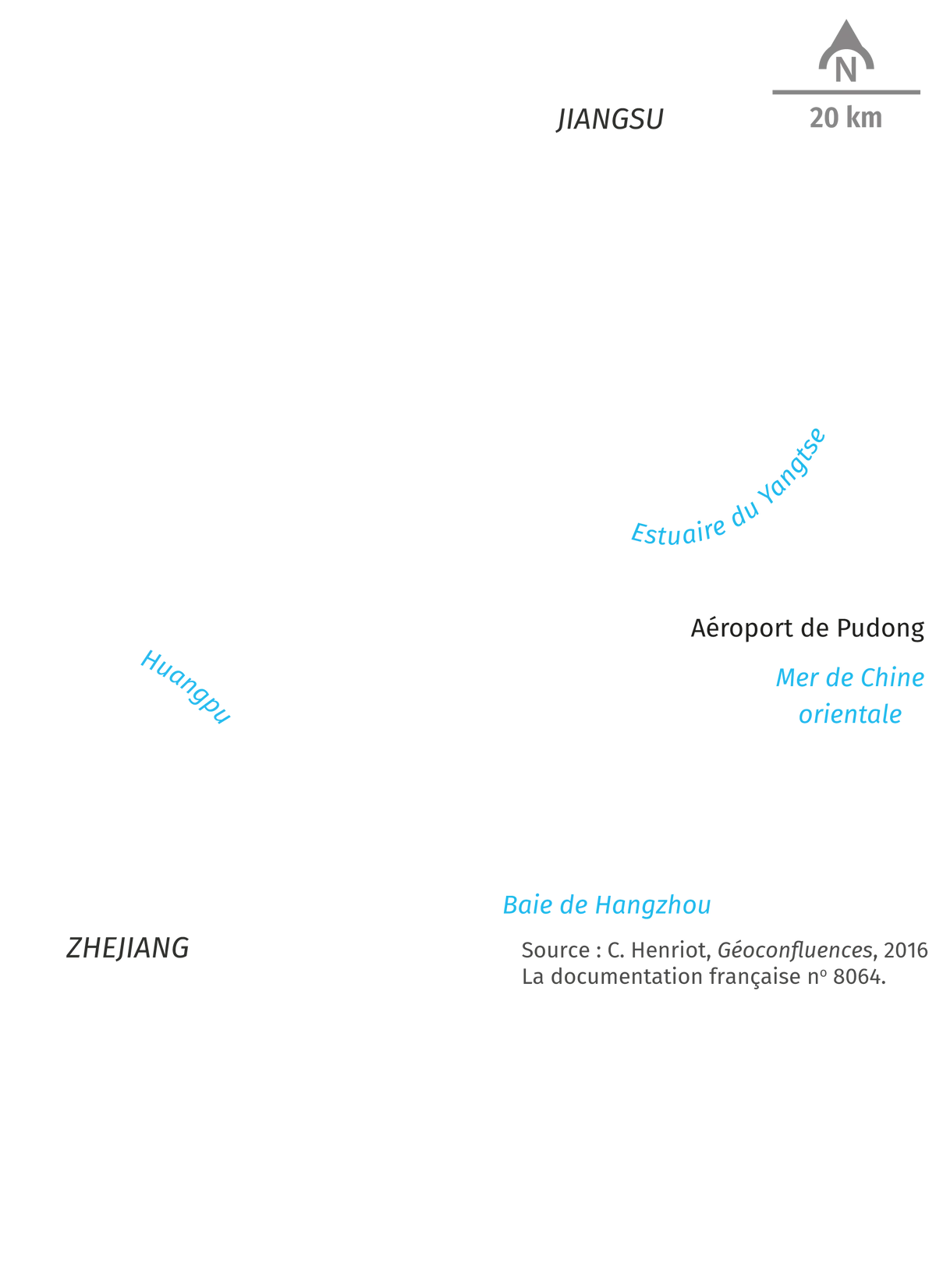

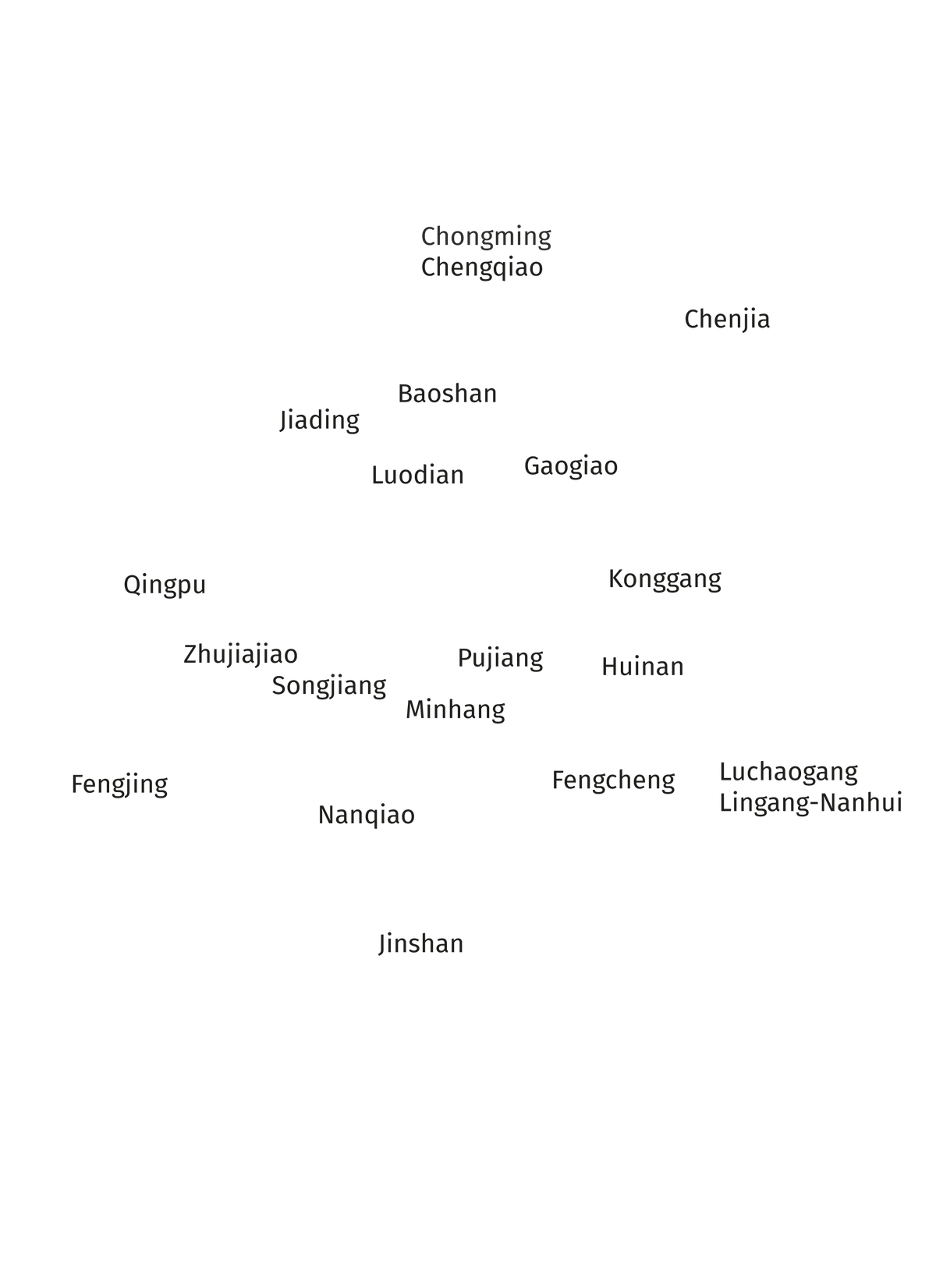

Doc. 2Carte interactiveAménager les espaces urbains à Shanghai

Cliquez sur un élément de légende ou un titre pour l'afficher ou le masquer

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Du IIe siècle av. J.‑C. jusqu'au milieu du XVe siècle, les échanges de marchandises entre l'Asie et le Proche‑Orient passent par la « route de la Soie ». Ce réseau de plusieurs axes commerciaux relient la ville de Xi'an située dans le centre de la Chine jusqu'au Sud‑Est de la Turquie actuelle, à Antioche. La soie, principale marchandise échangée, donne ainsi son nom à la route. En se regroupant, les marchands forment une caravane, achetant et vendant de nombreux objets à travers l'Eurasie : poudre à canon, papier, métaux, thé. Ce faisceau de routes antiques et médiévales est repris par le président chinois Xi Jinping qui propose de ressusciter les comptoirs commerciaux entre la Chine et l'Europe en nommant le projet « One Belt, One Road » (une ceinture, une route). Ce projet a pour but de relier l'Europe à l'Asie, mais aussi l'Afrique, grâce à deux principales routes. L'objectif de ces « nouvelles routes de la Soie » est à la fois économique (développer les échanges avec les entreprises chinoises), politique (intégrer les régions les plus pauvres de Chine) et stratégique (renforcer l'influence chinoise à l'étranger).

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille