Chapitre 11

Synthèse

Le langage

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Le langage est une notion à la frontière de plusieurs domaines de réflexion : la subjectivité, la connaissance et la politique. À travers l'histoire de la philosophie, les problèmes traités portent davantage sur l'un ou sur l'autre domaine.

Notre condition « d'être parlant » fait-elle de nous des êtres capables de nous définir et, en même temps, inquiets de notre propre définition ?

Notre condition « d'être parlant » fait-elle de nous des êtres capables de nous définir et, en même temps, inquiets de notre propre définition ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 1Le langage est-il ce qui nous rend humains ?

- Le langage fait-il de l'homme une exception ?

Si le langage est naturel pour Lucrèce, Descartes nous permet de comprendre que le langage est fait de jugements et de représentations qui nous parlent du locuteur socialisé, bien plus que de sa condition animale. Comprendre le symbole, c'est déjà être capable d'abstraction et entrer dans un ordre humain. - Le langage peut-il exprimer notre singularité ?

Le langage est à la fois libérateur, puisqu'il nous donne le moyen de comprendre et d'ordonner l'ensemble de notre expérience, mais il peut aussi nous restreindre à un monde d'idées dont la formation nous échappe. Bergson nous interroge : est-il possible d'être soi dans la langue commune ? Le langage ne se heurte-t-il pas à l'indicible ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 2La diversité des langues nous prive-t-elle de vérité ?

- Comment croire au vrai conçu et écrit en tant de façons ?

La diversité des langues n'est pas une diversité superficielle qui consisterait à utiliser des sons différents dans des langues, par ailleurs identiques dans leurs découpes (mots) et compositions (phrases). Elle implique, comme le signale Arendt, une riche diversité de représentations du monde. Cournot y voit la raison pour laquelle il est difficile de traduire d'une langue à une autre. - Que nous apprend la diversité des langues sur la langue ?

Cette diversité nous montre que pour exister en tant qu'individu empirique et pensant, la langue est un outil nécessaire. Mais c'est un outil particulier, toujours en cours de réalisation si on veut la parole véridique. Pourrait-on exister en tant qu'individu engagé, dans la relation aux choses et dans la pensée, hors de la langue ? La langue entrecroise, pour reprendre Foucault, les mots et les choses.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 3Le langage est-il un instrument politique ambivalent ?

- La liberté d'expression est-elle un droit fondamental ?

La vie politique démocratique doit concilier l'obéissance nécessaire du citoyen et la liberté d'expression. Dès lors, la possibilité de parler, de soutenir ou de critiquer est importante. Concilier ces deux impératifs démocratiques ne va pas de soi, d'autant que le pouvoir peut avoir la tentation de confisquer la puissance de la parole populaire, en altérant la capacité d'évocation de la langue. Mill nous invite à considérer la puissance politique de la liberté d'expression.

- Le langage est-il une force performative ?

Si le langage peut être une force d'action, dans le cadre des énoncés performatifs, il convient cependant de l'actualiser dans la prise de parole sociale, comme l'indique Butler. Cependant, la force du langage n'est pas comparable à l'engagement dans l'action. L'homme sérieux vise l'adéquation de la parole et des actes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons rose, par n'importe quel autre nom sentirait aussi bon.― William Shakespeare

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

J'appelle pensée un discours que l'âme se tient à elle-même.― Platon

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La conscience de l'émancipation est d'abord l'inventaire des compétences intellectuelles de l'ignorant. Il sait sa langue. Il sait aussi en user pour protester contre son état ou pour interroger ceux qui en savent, ou croient en savoir, plus que lui.― Jacques Rancière

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il y a beaucoup de belles choses que nous ne pouvons pas dire s'il nous les faut crier.― Henry David Thoreau

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Recourir au langage, est-ce renoncer à la violence ?

- Le langage permet-il d'exprimer la vérité des choses ?

- Notre pensée est-elle prisonnière de la langue que nous parlons ?

- Serait-il souhaitable que l'humanité ne parle qu'une seule langue ?

- Les paroles engagent-elles autant que les actes ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, 1958 •

- Platon, Cratyle, vers 390 av. J.-C.

- Platon, Phèdre, vers 380 av. J.-C.

- Platon, Gorgias, vers 390 av. J.-C.

- Henri Bergson, L'évolution créatrice, 1907

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À voir

-

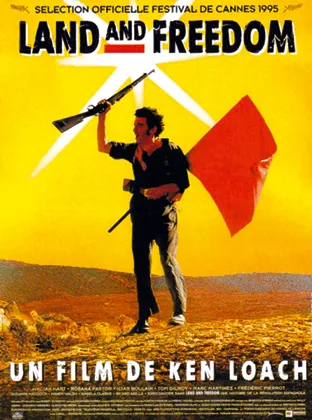

Ken Loach, Land and Freedom, 1995

Ce film traite de l'engagement des militants communistes de Royaume‑Uni, dans la lutte contre le fascisme, et de leur participation à la guerre d'Espagne. La scène du débat sur la collectivisation des terres permet de réfléchir aux rapports entre langage et pouvoir.

-

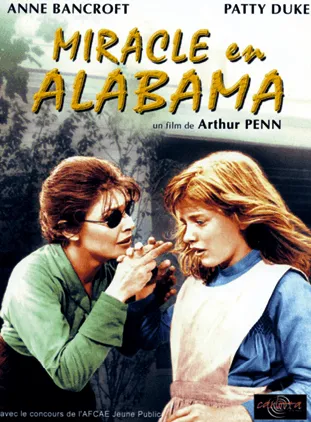

Arthur Penn, Miracle en Alabama, 1962

Une gouvernante parvient à apprendre un langage à une fillette polyhandicapée, en utilisant le sens du toucher.

À lire

-

Eva Meijer, Les animaux et leurs langages, 2016

Il s'agit d'une étude des modes de communication des animaux. Le spectre de cette étude est particulièrement large : des animaux de compagnie aux grands singes ou aux dauphins, en passant par d'autres animaux plus inattendus. - Steven Pinker, L'Instinct du langage, 1994

L'auteur, représentant des sciences cognitives, aborde dans cet ouvrage les grandes problématiques du langage, auxquelles il apporte des réponses novatrices. Il explique notamment que parler sa langue maternelle revient à traduire la langue de la pensée en langue sociale. - Noam Chomsky, Langue, linguistique, politique, 2015

L'auteur explique le lien qu'il trace entre ses engagements politiques et ses travaux de linguiste. Il expose en particulier la manière dont une phrase est construite, et ses conséquences politiques et sociales.

Liens avec les autres

champs disciplinaires

- Langues

- Humanités, littérature et philosophie

L'humanité en question - Histoire

- Littérature

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez une .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez en classe pour réviser la notion de ce chapitre.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille