Biographie

Exclusivité numérique

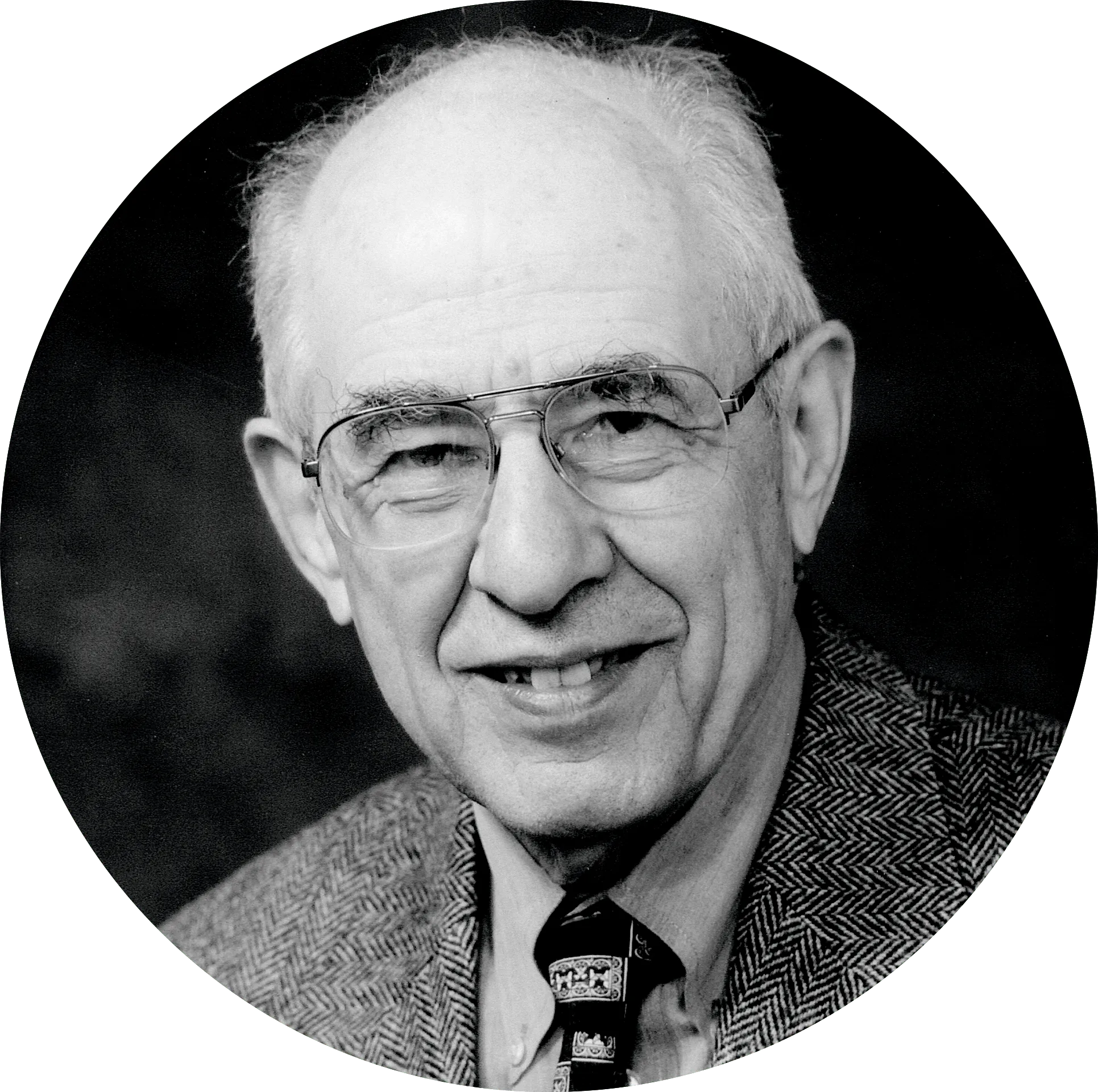

Hilary Putnam

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sa vie

Hilary Putnam

1926 - 2016

- Philosophe des sciences et du langage, Hilary Whitehall Putnam est né à Chicago en 1926. Son père, traducteur, journaliste et éditeur, est connu avant tout pour sa traduction de Don Quichotte. Sa famille déménage en France peu après sa naissance. Il est scolarisé deux ans dans une école primaire française. En 1933, ils rentrent aux États-Unis et s'installent à Philadelphie, où Putnam réside jusqu'à la fin de ses études. Putnam a pour camarade de classe le linguiste Noam Chomsky, mais leur amitié ne se développe que plus tard.

- À l'Université de Pennsylvanie, Putnam suit des études de mathématiques, d'allemand, de linguistique et de philosophie. Élève de Reichenbach, un philosophe allemand qui a contribué à la fondation du positivisme logique, Putnam consacre ses premiers travaux de recherche au courant pragmatiste. Putnam est également le collègue de Carnap qui, comme Reichenbach, fait partie du Cercle de Vienne. À partir de 1953, et durant sept ans, Putnam enseigne les mathématiques et la philosophie à Princeton. Ces années sont déterminantes dans la formation de la pensée de Putnam, notamment en raison des réunions hebdomadaires qui se tenaient chez Rudolf Carnap, où Putnam a commencé à se séparer des positions de ce dernier, ainsi que de celles de Reichenbach, et où il a rencontré des spécialistes de la philosophie de l'esprit. Il a été séduit par le fonctionnalisme, qu'il a finalement abandonné à la fin des années 1980.

- En 1961, Putnam se voit offrir la possibilité de créer un nouveau département de philosophie au MIT. Il a ensuite enseigné la philosophie à l'université de Harvard jusqu'à la fin de sa carrière. Dans les dernières années de sa vie, il a surtout publié des articles sur la philosophie des mathématiques et de la physique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sa pensée

- Hilary Putnam est le grand réconciliateur de la philosophie dite analytique et de la philosophie dite continentale : la première est de tradition anglo-saxonne, la seconde est de tradition européenne. Contre l'empirisme logique, Hilary Putnam propose une théorie du réalisme interne. Bien que formé par des positivistes (Reichenbach et Carnap), Putnam les critique vivement. Il est fortement marqué par l'héritage du pragmatisme, qu'il a contribué à diffuser. Selon Putnam, le pragmatisme nous permet de ne pas tomber dans l'écueil du relativisme. Pour résumer sa pensée, ce qui peut nous poser problème est son souci constant, durant les soixante années passées à philosopher, de remettre en question ses propres positions : si certains thèmes, comme le réalisme, sont présents tout au long de son œuvre, il a infléchi ou précisé ses théories, ce qui rend la synthèse de sa pensée plus difficile.

- Putnam se trouve confronté à deux extrêmes, qui lui semblent, l'un comme l'autre, aussi dangereux pour la philosophie : d'une part, le réalisme métaphysique, et d'autre part, l'idéalisme. Il résume la position du réalisme métaphysique par les trois postulats suivants : « 1) Le monde est constitué d'un ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit. 2) Il n'existe qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. 3) La vérité est une sorte de relation de correspondance entre les mots et des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures » (Raison, vérité et histoire, 1981). Putnam reconnaît que le positivisme logique a apporté de la clarté à la philosophie mais il reproche aux positivistes de considérer qu'il peut y avoir de pures observations : Putnam conteste l'opposition tranchée entre fait et valeur. Il soutient que les sciences empiriques reposent sur des valeurs, comme la métaphysique ou la morale.

- L'impossibilité de résoudre le conflit entre réalistes et idéalistes réside, selon Putnam, dans l'erreur fondamentale que ceux-ci commettent : ils partent du principe que nous ne pouvons pas percevoir le monde directement. C'est cette hypothèse de départ qui les amène à concevoir des systèmes de perception indirecte du monde, que l'on ne peut démontrer. Putnam, lui, plaide pour un réalisme naïf selon lequel les objets extérieurs sont constitutifs de nos expériences sensorielles.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Œuvres principales

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La cohérence et la simplicité, tout comme d'autres choses semblables, sont des valeurs.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille