Chapitre 15

Entrée en matière

Assistons‑nous au retour du religieux ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Une rumeur veut qu'André Malraux ait dit : « le XXIe siècle sera religieux, ou il ne sera pas ». Mais Malraux lui‑même s'est défendu de l'avoir dit : « Le XXIe siècle sera religieux. Je n'ai jamais dit cela, bien entendu, car je n'en sais rien. Ce que je dis est plus incertain : je n'exclus pas la possibilité d'un événement spirituel à l'échelle planétaire ». Le XXIe siècle est désormais là : assistons‑nous au retour du religieux ou à un événement spirituel planétaire qui accompagne la mondialisation ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Le retour des religions

Pourquoi ce phénomène hâtivement nommé le

« retour des religions » est‑il si difficile à penser ? Pourquoi

surprend‑il ? Pourquoi étonne‑t‑il en particulier

ceux qui croyaient ingénument qu'une alternative

opposait d'un côté la Religion, de l'autre la Raison, les

Lumières, la Science, la Critique (la critique marxiste,

la généalogie nietzschéenne, la psychanalyse freudienne

et leur héritage), comme si l'une ne pouvait qu'en finir

avec l'autre ? Il faudrait au contraire partir d'un autre

schéma pour tenter de penser ledit « retour du religieux ».

Celui‑ci se réduit‑il à ce que la doxa1 détermine confusément

comme « fondamentalisme », « intégrisme »,

« fanatisme » ? Voilà peut‑être, à la mesure de l'urgence

historique, l'une de nos questions préalables.

Note de bas de page

1. Opinion commune.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Le revivalisme ou la sécularisation ?

Deux thèses s'affrontent dans le dernier quart du

XXe siècle : l'une voit dans la sécularisation1 un processus

inéluctable, à la fois condition et conséquence

de la modernité, l'autre constate ou salue le retour du

religieux, perçu soit comme protestation contre une

modernité aliénante ou illusoire, soit comme forme

différente d'entrée dans la modernité. Ce débat n'est

pas purement intellectuel : il est, en France, au cœur

du conflit sur la laïcité. Faut‑il imposer la laïcité contre

le religieux, au besoin au détriment de la liberté individuelle,

ou bien le renouveau religieux n'est‑il qu'un

reflet de la diversité, de la richesse et de la liberté

humaine ?

Or il y a un grand malentendu dans ce débat : la sécularisation n'a pas effacé le religieux. En détachant le religieux de notre environnement culturel, elle le fait apparaître au contraire comme du pur religieux. En fait, la sécularisation a fonctionné : ce à quoi nous assistons c'est à la reformulation militante du religieux dans un espace sécularisé qui a donné au religieux son autonomie et donc les conditions de son expansion. La sécularisation et la mondialisation ont contraint les religions à se détacher de la culture, à se penser comme autonomes et à se reconstruire dans un espace qui n'est plus territorial et donc qui n'est plus soumis au politique. L'échec du religieux politique (islamisme comme théocratie) vient de ce qu'il a voulu concurrencer la sécularisation sur son propre terrain : l'espace politique (nation, État, citoyen, constitution, système juridique). […] Le religieux politique est tout simplement coincé entre deux impératifs : l'incroyance est scandale, mais la foi ne peut être qu'individuelle. […]

Il y a un lien étroit entre sécularisation et revivalisme2 religieux ; ce dernier n'est pas une réaction contre la sécularisation , il en est le produit. Le sécularisme fabrique du religieux. Il n'y a pas de « retour » du religieux, il y a mutation. Cette mutation n'est sans doute qu'un moment : elle n'ouvre pas nécessairement vers un nouvel âge religieux […] En ce sens « le retour » du religieux n'est qu'une illusion d'optique : il vaudrait mieux parler de mutation. Le religieux est à la fois plus visible et en même temps souvent déclinant. […] Ces tendances vont de pair avec une volonté de plus grande visibilité dans l'espace public, voire de rupture ostensible avec les pratiques et cultures dominantes. Le religieux s'exhibe comme tel, et refuse d'être réduit à un système symbolique parmi d'autres.

Or il y a un grand malentendu dans ce débat : la sécularisation n'a pas effacé le religieux. En détachant le religieux de notre environnement culturel, elle le fait apparaître au contraire comme du pur religieux. En fait, la sécularisation a fonctionné : ce à quoi nous assistons c'est à la reformulation militante du religieux dans un espace sécularisé qui a donné au religieux son autonomie et donc les conditions de son expansion. La sécularisation et la mondialisation ont contraint les religions à se détacher de la culture, à se penser comme autonomes et à se reconstruire dans un espace qui n'est plus territorial et donc qui n'est plus soumis au politique. L'échec du religieux politique (islamisme comme théocratie) vient de ce qu'il a voulu concurrencer la sécularisation sur son propre terrain : l'espace politique (nation, État, citoyen, constitution, système juridique). […] Le religieux politique est tout simplement coincé entre deux impératifs : l'incroyance est scandale, mais la foi ne peut être qu'individuelle. […]

Il y a un lien étroit entre sécularisation et revivalisme2 religieux ; ce dernier n'est pas une réaction contre la sécularisation , il en est le produit. Le sécularisme fabrique du religieux. Il n'y a pas de « retour » du religieux, il y a mutation. Cette mutation n'est sans doute qu'un moment : elle n'ouvre pas nécessairement vers un nouvel âge religieux […] En ce sens « le retour » du religieux n'est qu'une illusion d'optique : il vaudrait mieux parler de mutation. Le religieux est à la fois plus visible et en même temps souvent déclinant. […] Ces tendances vont de pair avec une volonté de plus grande visibilité dans l'espace public, voire de rupture ostensible avec les pratiques et cultures dominantes. Le religieux s'exhibe comme tel, et refuse d'être réduit à un système symbolique parmi d'autres.

Notes de bas de page

1. Lorsque l'État reprend des fonctions des institutions religieuses pour diminuer l'influence de l'Église.

2. Nouvel élan des religions par rapport à un déclin progressif de leur influence.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Quelques chiffres sur l'état de la religion aujourd'hui en France

De prime abord, les croyants semblent rester majoritaires.

Pourtant, si les athées sont additionnés aux agnostiques

– qui ont longtemps été confondus avec les indifférents –

cela représente 56 % de la population française, alors que

84 % de la population mondiale est croyante.

En s'intéressant à un second rapport intitulé « répartition des individus en France en 2018, selon la fréquentation de leurs pratiques religieuses », 41 % des Français déclarent ne « jamais » avoir de pratique religieuse, et 29 % « uniquement à l'occasion des grandes fêtes religieuses », contre 5 % « une fois par semaine » et 6 % « tous les jours ou presque ».

En confrontant ces deux rapports, un décalage apparaît à l'échelle française entre la faible pratique religieuse et la proportion de croyants.

En s'intéressant à un second rapport intitulé « répartition des individus en France en 2018, selon la fréquentation de leurs pratiques religieuses », 41 % des Français déclarent ne « jamais » avoir de pratique religieuse, et 29 % « uniquement à l'occasion des grandes fêtes religieuses », contre 5 % « une fois par semaine » et 6 % « tous les jours ou presque ».

En confrontant ces deux rapports, un décalage apparaît à l'échelle française entre la faible pratique religieuse et la proportion de croyants.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

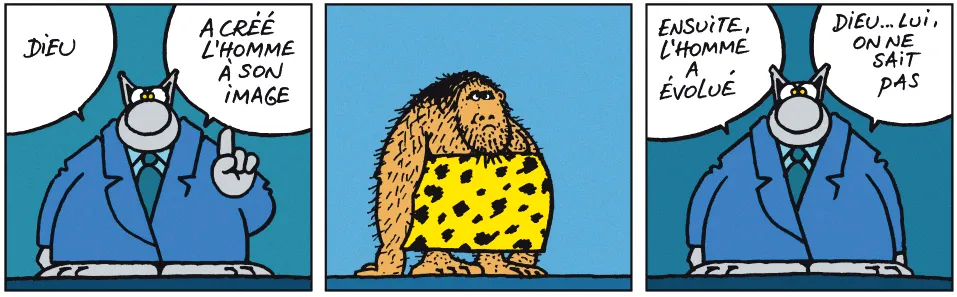

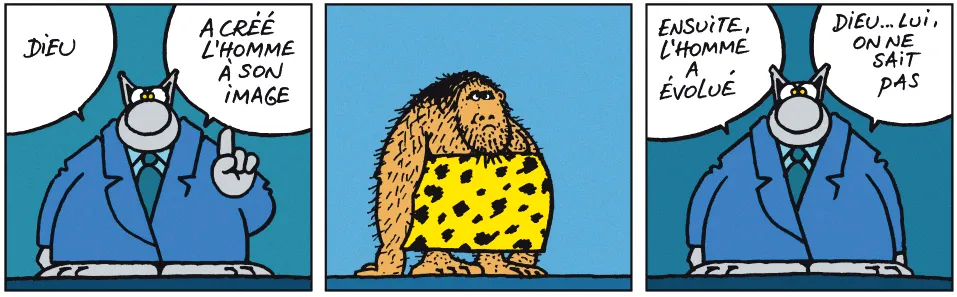

Doc. 4

L'évolution de la présence du religieux interroge l'évolution du

rapport entre l'homme et Dieu.

Philippe Geluck, Le Chat à Malibu, 1997, Casterman.

Philippe Geluck, Le Chat à Malibu, 1997, Casterman.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Pour mieux le cerner, Jacques Derrida rappelle que le « retour du religieux » ne fait sens qu'en le situant dans une culture. Par exemple, la science, comme savoir en général, est traditionnellement opposée à la religion définie comme l'ensemble des croyances et des cultes relatifs au divin ou au sacré. Les progrès de la science auraient ainsi évincé la religion, qui ferait aujourd'hui son grand retour dans nos vies. Aussi, le savoir ne suffit peut-être pas aux hommes et ceux‑ci pourraient avoir besoin de croire en quelque chose : peut‑on concevoir une culture sans religion ?

- De même, les discussions actuelles qui portent sur la pratique religieuse, en particulier sur les signes religieux distinctifs dans l'espace public, attestent de la présence du religieux, du moins de l'importance de la question du religieux, dans notre société. C'est également le religieux qui questionne la société dans ses choix de vie et ses valeurs morales, notamment concernant les sujets de bioéthique. La religion est‑elle affaire privée ?

- À la lumière des enquêtes sur les pratiques religieuses et la foi, est-il pertinent de parler de « retour du religieux » ? Notre société marquée par les progrès technoscientifiques semble s'en dispenser, mais l'avancée des connaissances n'a pas toujours signifié une extinction du religieux. La distinction entre croire et savoir est aujourd'hui interrogée. La science s'oppose‑t‑ elle à la religion ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille