Chapitre 17

Entrée en matière

L'argent fait-il le bonheur ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Quel peut être l'objectif d'une vie, sinon le bonheur ? S'il n'en est pas l'objectif, il constitue l'espoir implicite des autres finalités

de l'existence. Cependant, n'est-il qu'une chimère ou avons-nous à le conquérir ?

Selon Freud, le bonheur semble être une illusion consolatrice. Il ne voit en effet dans l'homme qu'une promesse de souffrance, par le corps qui dégénère, par l'hostilité des autres hommes et par le monde extérieur. Atteindre le bonheur supposerait donc un effort moral, social et technique. Cette liste d'objectifs nous amène à penser que le bonheur est une œuvre collective dont nous ne sommes pas certains de goûter les fruits. Il est alors tentant de jouer la carte de l'individualité et d'espérer la richesse et la promesse de consommation qui l'accompagne. Mais c'est probablement, comme Erich Fromm le signale, confondre l'être avec l'avoir. Ne cherchons-nous pas à acheter notre bonheur pour ne pas avoir la tâche de le penser et de le construire ?

Selon Freud, le bonheur semble être une illusion consolatrice. Il ne voit en effet dans l'homme qu'une promesse de souffrance, par le corps qui dégénère, par l'hostilité des autres hommes et par le monde extérieur. Atteindre le bonheur supposerait donc un effort moral, social et technique. Cette liste d'objectifs nous amène à penser que le bonheur est une œuvre collective dont nous ne sommes pas certains de goûter les fruits. Il est alors tentant de jouer la carte de l'individualité et d'espérer la richesse et la promesse de consommation qui l'accompagne. Mais c'est probablement, comme Erich Fromm le signale, confondre l'être avec l'avoir. Ne cherchons-nous pas à acheter notre bonheur pour ne pas avoir la tâche de le penser et de le construire ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1 Deux auxiliaires de vie

Le choix entre avoir et être, en tant que notions

contraires, ne frappe pas le sens commun. Avoir, semblerait-

il, est une fonction normale de notre vie : pour

pouvoir vivre, il faut avoir certaines choses. En outre,

nous devons avoir certaines choses afin d'en tirer plaisir.

Dans une culture dont le but suprême est d'avoir

– et d'avoir de plus en plus – et où on peut dire d'un

individu qu'« il vaut un million de dollars », comment

peut-il y avoir une alternative entre avoir et être ? Au

contraire, il semblerait qu'avoir est l'essence même

d'être ; et que celui qui n'a rien n'est rien. […]

Pendant des années, j'ai été profondément impressionné par cette distinction et je cherchais sa base empirique dans l'étude concrète des individus et des groupes par la méthode psychanalytique. Ce que j'ai découvert m'a amené à conclure que cette distinction, tout comme celle qui existe entre l'amour de la vie et l'amour de ce qui est mort, représente le problème le plus fondamental de l'existence ; que les données anthropologiques et psychanalytiques empiriques tendent à démontrer que avoir et être sont deux modes fondamentaux d'expérience dont les forces respectives déterminent les différences de caractères chez les individus et les différents types de caractères sociaux.

Pendant des années, j'ai été profondément impressionné par cette distinction et je cherchais sa base empirique dans l'étude concrète des individus et des groupes par la méthode psychanalytique. Ce que j'ai découvert m'a amené à conclure que cette distinction, tout comme celle qui existe entre l'amour de la vie et l'amour de ce qui est mort, représente le problème le plus fondamental de l'existence ; que les données anthropologiques et psychanalytiques empiriques tendent à démontrer que avoir et être sont deux modes fondamentaux d'expérience dont les forces respectives déterminent les différences de caractères chez les individus et les différents types de caractères sociaux.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Le bonheur des Français

Selon une enquête réalisée dans le Baromètre des Territoires 2019, par ELABE (cabinet d'études et de conseil) et

l'Institut Montaigne, une majorité de Français se déclare heureux. Ce bonheur apparent dans la vie privée contraste avec

leur perception du fonctionnement de la société et de son avenir. Le bonheur de l'individu peut-il être indépendant

de la société dans laquelle il vit ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3L'argent peut-il tout acheter ?

Ce qui grâce à l'argent est pour moi, ce que je peux

payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis

moi-même, moi le possesseur de l'argent. Ma force est

tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités

de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles

– à moi son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux

n'est donc nullement déterminé par mon individualité.

Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme.

Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa

force repoussante, est anéanti par l'argent. De par mon

individualité, je suis perclus, mais l'argent me procure

vingt-quatre pattes1 ; je ne suis donc pas perclus ; je

suis un homme mauvais, malhonnête, sans conscience,

sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc aussi son

possesseur, l'argent est le bien suprême, donc son possesseur

est bon, l'argent m'évite en outre la peine d'être

malhonnête ; on me présume donc honnête ; je suis

sans esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toutes choses,

comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir

d'esprit ? De plus, il peut acheter les gens spirituels

et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit

n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit ? Moi

qui par l'argent peux tout ce à quoi aspire un cœur

humain, est-ce que je ne possède pas tous les pouvoirs

humains ? Donc mon argent ne transforme-t-il pas

toutes mes impuissances en leur contraire ?

Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, qui lie à moi la société et qui me lie à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens ? Ne peut-il pas dénouer et nouer tous les liens ? N'est-il pas non plus de ce fait le moyen universel de séparation ?

Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, qui lie à moi la société et qui me lie à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens ? Ne peut-il pas dénouer et nouer tous les liens ? N'est-il pas non plus de ce fait le moyen universel de séparation ?

Notes de bas de page

1. Allusion à un passage du Faust de Goethe : « Si je puis payer six étalons, leurs forces ne sont-elles pas miennes ? »

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

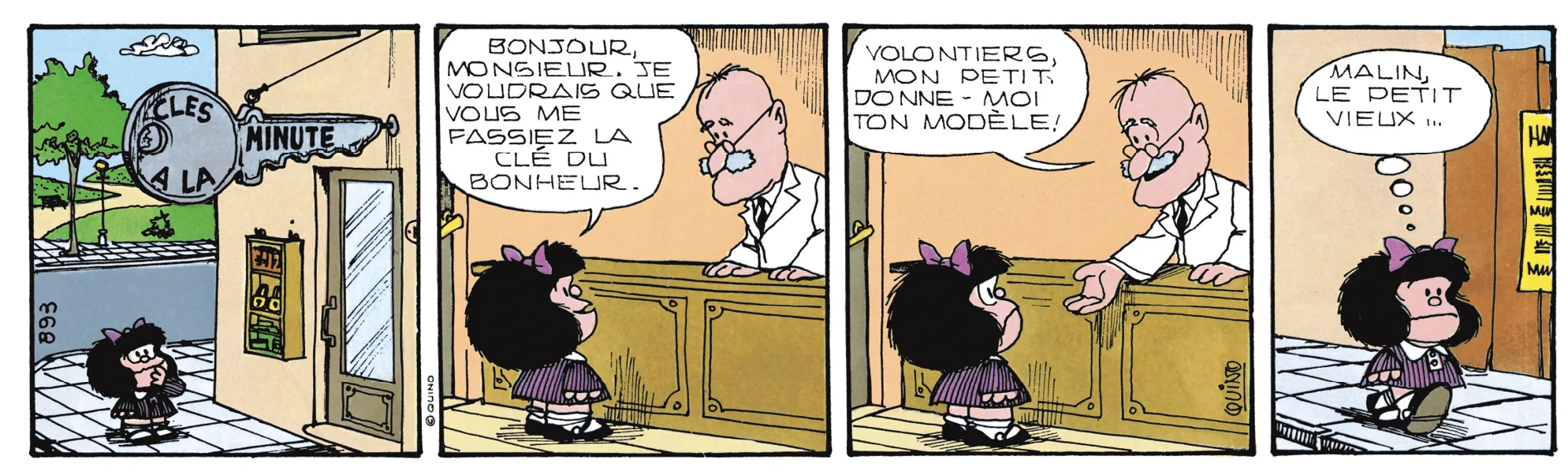

Doc. 4

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- L'enquête sur le bonheur des Français fait apparaître que l'argent n'est pas l'étalon de leur bonheur : l'attachement, les relations sociales et la justice y collaborent au moins autant. Toutefois, si le bonheur est multifactoriel, il faut s'interroger sur ce qui est l'essentiel. Que désire-t-on quand on désire être heureux ?

- En exposant et en critiquant l'illusion de puissance que procure l'argent, Marx fournit une analyse sociale, mais il nous invite aussi à une plus grande clairvoyance : nous ne sommes pas contraints de définir le bonheur suivant les critères de notre culture. Le bonheur dépend-il de nous ?

- En admettant qu'une définition du bonheur soit possible, au moins collectivement, il reste à déterminer s'il peut être atteint. Doit-on l'espérer ou vaut-il mieux y renoncer, au profit d'un objectif moins élevé et plus accessible ? Cela revient à s'interroger sur l'attitude morale à adopter. Faut-il renoncer à l'idéal du bonheur ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille