Chapitre 11

Cours 4

De nouvelles tensions et conflictualités

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Quels affrontements apparaissent à la suite de la Première Guerre mondiale ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1Les révolutions russes : la fin de la guerre à l'Est

La guerre civile russe. La révolution russe de 1917 marque le début d'une longue guerre civile. L'armée rouge cherche à imposer l'autorité du gouvernement révolutionnaire sur l'ensemble du territoire. Elle affronte les troupes fidèles au régime impérial (les « blancs ») soutenues par l'Entente ().

Un bilan désastreux. La guerre s'achève en 1922 sur la victoire des bolcheviks et la création de l'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques). Elle laisse derrière elle plusieurs millions de morts, et 800 000 Russes blancs fuient le pays.

Une vague révolutionnaire européenne. Inspirés par l'exemple russe, des mouvements révolutionnaires éclatent à travers toute l'Europe. En Hongrie, les communistes menés par Béla Kun dirigent le pays de mars à août 1919. En revanche, les gardes rouges finlandais et les Spartakistes allemands, menés notamment par , ne parviennent pas à s'emparer du pouvoir.

Un bilan désastreux. La guerre s'achève en 1922 sur la victoire des bolcheviks et la création de l'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques). Elle laisse derrière elle plusieurs millions de morts, et 800 000 Russes blancs fuient le pays.

Une vague révolutionnaire européenne. Inspirés par l'exemple russe, des mouvements révolutionnaires éclatent à travers toute l'Europe. En Hongrie, les communistes menés par Béla Kun dirigent le pays de mars à août 1919. En revanche, les gardes rouges finlandais et les Spartakistes allemands, menés notamment par , ne parviennent pas à s'emparer du pouvoir.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

2En Europe, tensions et contestations

De nouvelles guerres. Dans l'ancien Empire ottoman, les nationalistes de Mustafa Kemal Atatürk expulsent les populations grecques et arméniennes d'Anatolie. La République de Turquie est finalement créée en 1923. De 1919 à 1921, une longue guerre oppose la Pologne aux bolcheviks russes. Ces guerres engendrent des mouvements de population qui contribuent également à déstabiliser l'équilibre européen.

Des désaccords frontaliers. À l'Ouest, le tracé des frontières suscite de nombreuses tensions qui nécessitent l'organisation de plébiscites dans plusieurs régions plurinationales, comme la Silésie. En Italie, les irrédendistes revendiquent la région de la Dalmatie, accordée à la Yougoslavie, et s'emparent en 1919 de la ville de Fiume ().

La montée des rancœurs. Les vaincus supportent mal l'humiliation des traités. En Allemagne, la légende du « coup de poignard dans le dos » est utilisée par des partis politiques d'extrême droite et contribue à l'affaiblissement de la République de Weimar.

Des désaccords frontaliers. À l'Ouest, le tracé des frontières suscite de nombreuses tensions qui nécessitent l'organisation de plébiscites dans plusieurs régions plurinationales, comme la Silésie. En Italie, les irrédendistes revendiquent la région de la Dalmatie, accordée à la Yougoslavie, et s'emparent en 1919 de la ville de Fiume ().

La montée des rancœurs. Les vaincus supportent mal l'humiliation des traités. En Allemagne, la légende du « coup de poignard dans le dos » est utilisée par des partis politiques d'extrême droite et contribue à l'affaiblissement de la République de Weimar.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

3Un système colonial remis en question

En Europe. Dès 1919, les indépendantistes irlandais multiplient les actions de guérilla contre l'armée et la police britannique. Ce conflit débouche en 1921 sur la création d'une république irlandaise indépendante au sud de l'île.

Au Proche et Moyen‑Orient. Le partage des territoires ottomans entre la France et la Grande‑Bretagne est perçu comme une trahison des promesses faites pendant la guerre. En Palestine, les forces britanniques doivent faire face aux revendications des nationalistes arabes, mais aussi des immigrés juifs européens attirés par le sionisme.

En Afrique et en Asie. Dans les colonies européennes, et notamment en Inde britannique (). les populations autochtones, qui ont massivement contribué à l'effort de guerre, remettent en cause la domination des métropoles.

Au Proche et Moyen‑Orient. Le partage des territoires ottomans entre la France et la Grande‑Bretagne est perçu comme une trahison des promesses faites pendant la guerre. En Palestine, les forces britanniques doivent faire face aux revendications des nationalistes arabes, mais aussi des immigrés juifs européens attirés par le sionisme.

En Afrique et en Asie. Dans les colonies européennes, et notamment en Inde britannique (). les populations autochtones, qui ont massivement contribué à l'effort de guerre, remettent en cause la domination des métropoles.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Rosa

Luxembourg

(1871-1919)

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Irrédentisme : mouvement nationaliste réclamant l'annexion de territoires considérés comme nationaux.

- Légende du coup de poignard dans le dos : tentative de disculper l'armée allemande de la défaite en en attribuant la responsabilité aux Juifs et/ou aux révolutionnaires d'extrême gauche.

- Sionisme : mouvement politique apparu à la fin du XIXe siècle ayant pour objectif la création d'un État‑nation réunissant les Juifs du monde entier.

- Spartakisme : mouvement communiste révolutionnaire créé en Allemagne en 1915. Il tire son nom de Spartacus, dirigeant d'une révolte d'esclaves au Ier siècle av. J.‑C.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les traités de paix ne parviennent pas à mettre en place un ordre international stable et entraînent de nouveaux conflits.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les documents du cours

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1La guerre civile russe, une lutte sanglante

Isaak Brodsky, L'exécution des vingt‑six commissaires de Bakou, 1925, huile sur toile (détail), 176 x 285 cm, Galerie Tretïakof, Moscou.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3En Inde, la remise en cause du système colonial

Mohandas Karamchand Gandhi est un avocat indien qui milite pacifiquement contre le colonialisme britannique. En 1922, il est arrêté par

les autorités britanniques.

Lorsqu'en 1918 à la Conférence de la guerre qui eut lieu à Delhi, Lord Chelmsford1 fit un pressant appel pour l'enrôlement de la jeunesse, je me donnai tant de mal pour former un corps sanitaire à Khedda […] Dans tous ces efforts, j'étais poussé par la conviction que des services de ce genre me permettraient d'obtenir pour mes compatriotes un rang égal à celui des autres parties de l'Empire. […] Le premier choc me vint sous forme des lois Rowlatt2, qui furent prises pour voler au peuple sa véritable liberté. Je compris qu'il me fallait mener contre ces lois une agitation vigoureuse. Puis, ce furent les horreurs du Pendjab3, qui commencèrent par le massacre du Jallianwala Bagh et arrivèrent à leur point culminant lorsqu'on donna l'ordre de faire ramper les gens sur le ventre, de les fouetter publiquement, et autres humiliations indescriptibles […] J'en arrivai à contrecœur à la conclusion que notre association avec la Grande‑Bretagne avait, au point de vue politique et économique, rendu l'Inde plus impuissante que jamais.

Lorsqu'en 1918 à la Conférence de la guerre qui eut lieu à Delhi, Lord Chelmsford1 fit un pressant appel pour l'enrôlement de la jeunesse, je me donnai tant de mal pour former un corps sanitaire à Khedda […] Dans tous ces efforts, j'étais poussé par la conviction que des services de ce genre me permettraient d'obtenir pour mes compatriotes un rang égal à celui des autres parties de l'Empire. […] Le premier choc me vint sous forme des lois Rowlatt2, qui furent prises pour voler au peuple sa véritable liberté. Je compris qu'il me fallait mener contre ces lois une agitation vigoureuse. Puis, ce furent les horreurs du Pendjab3, qui commencèrent par le massacre du Jallianwala Bagh et arrivèrent à leur point culminant lorsqu'on donna l'ordre de faire ramper les gens sur le ventre, de les fouetter publiquement, et autres humiliations indescriptibles […] J'en arrivai à contrecœur à la conclusion que notre association avec la Grande‑Bretagne avait, au point de vue politique et économique, rendu l'Inde plus impuissante que jamais.

1. Gouverneur de l'Inde de 1916 à 1921.

2. Lois appliquées en 1919 permettant d'emprisonner sans jugement les militants nationalistes indiens.

3. Le 13 avril 1919, 10 000 Indiens se rassemblent à Amristsar, dans la province du Pendjab, pour protester contre les lois Rowlatt. L'armée britannique tire sur les manifestants et fait 379 victimes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Fiume sous contrôle italien

Une du Petit Journal, 9 janvier 1921.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

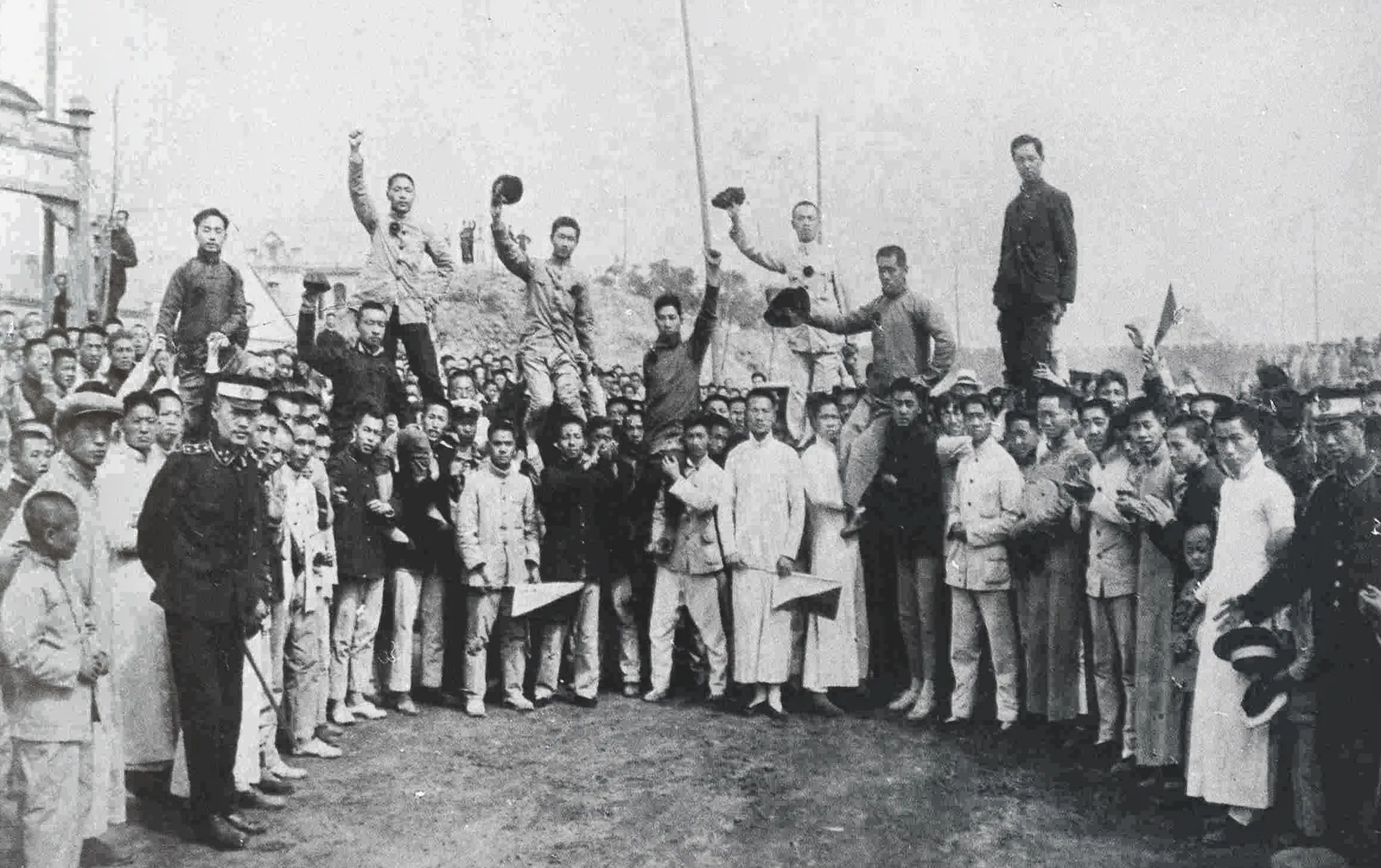

En réaction, 3 000 étudiants chinois se rassemblent le 4 mai 1919 sur la place Tian'anmen, face à l'ancien palais impérial de Pékin. Ils protestent contre la décision de l'Entente, accusent le Japon de mener une politique impérialiste en Asie et réclament une modernisation de l'État chinois.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille