Chapitre 1

Entrée en matière

Sommes-nous vraiment conscients de nous-mêmes ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Qui sommes-nous vraiment ? La question de l'identité du sujet humain est coextensive à celle des rapports de la conscience et

du corps. Pour certains penseurs, comme Descartes, nous sommes des « choses pensantes », d'abord définies par la conscience ;

pour d'autres, nous sommes avant tout un corps avec un cerveau qui explique toute notre existence et notre comportement.

L'identité semble prise entre l'image que nous nous faisons de nous‑mêmes et celle que nous livrons aux autres. La question

apparaît d'autant plus actuelle que les nouvelles technologies et les réseaux sociaux nous poussent à nous montrer sous

certaines apparences. Ces bribes collectionnées sont-elles sincères ? Correspondent‑elles à qui je suis ? Nous donnent‑elles

vraiment accès au Moi ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Puis-je me tromper sur mon corps ?

Dans la publication Journal of Cognitive Neurosciences,

nous pouvons lire que tout homme peut ressentir le syndrome

du membre fantôme qui touche habituellement

80 % des personnes amputées et qui se caractérise par

des sensations ou des douleurs localisées au niveau du

membre manquant.

Pour arriver à une telle conclusion, le journal relate la série d'expériences menées par le chercheur Arvid Guterstam.

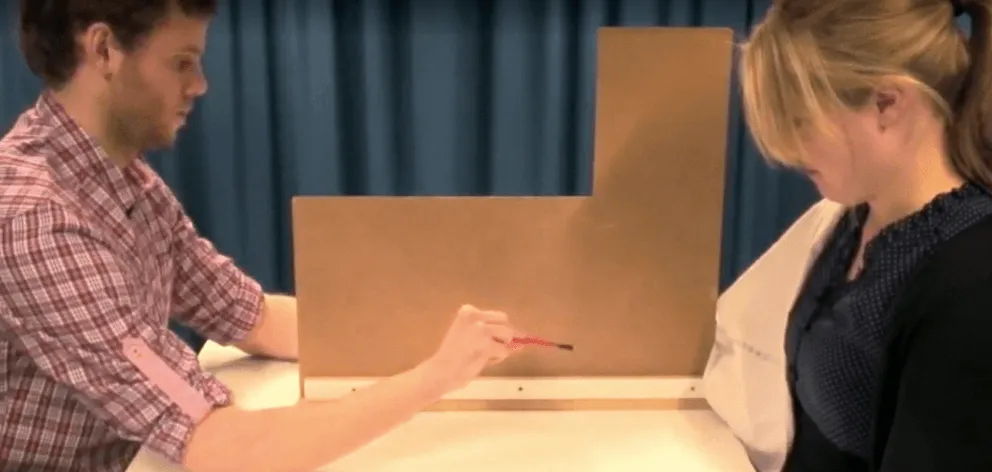

Le protocole expérimental consiste à placer la main droite d'un individu du côté droit d'une cloison, laissant l'autre côté de la cloison vide. Ensuite, l'expérimentateur caresse simultanément, à l'aide d'un pinceau, la main placée du côté droit et l'espace vide du côté gauche, en suivant dans les deux cas les contours de la main réelle et de la main fictive. Le sujet ne peut voir qu'un côté de la cloison : celui qui est vide.

Nous observons alors que la plupart des sujets ressentent une sensation localisée au niveau de la main fictive. Ils se créent une main invisible en transférant la sensation du toucher sur l'espace où ils voient le pinceau.

Pour arriver à une telle conclusion, le journal relate la série d'expériences menées par le chercheur Arvid Guterstam.

Le protocole expérimental consiste à placer la main droite d'un individu du côté droit d'une cloison, laissant l'autre côté de la cloison vide. Ensuite, l'expérimentateur caresse simultanément, à l'aide d'un pinceau, la main placée du côté droit et l'espace vide du côté gauche, en suivant dans les deux cas les contours de la main réelle et de la main fictive. Le sujet ne peut voir qu'un côté de la cloison : celui qui est vide.

Nous observons alors que la plupart des sujets ressentent une sensation localisée au niveau de la main fictive. Ils se créent une main invisible en transférant la sensation du toucher sur l'espace où ils voient le pinceau.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2Le « Moi » est-il une fiction ?

Pour ma part, quand je pénètre le plus intimement

dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur une

perception particulière ou sur une autre, de chaud

ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de

haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me

saisir, moi, en aucun moment sans une perception et

je ne peux rien observer que la perception. Quand mes

perceptions sont écartées pour un temps, comme par

un sommeil tranquille, aussi longtemps je n'ai plus

conscience de moi et on peut dire vraiment que je

n'existe pas. Si toutes mes perceptions étaient supprimées

par la mort et que je ne puisse ni penser, ni sentir, ni voir, ni aimer, ni haïr après la dissolution de mon

corps, je serais entièrement annihilé et je ne conçois pas

ce qu'il faudrait de plus pour faire de moi un parfait

néant. Si quelqu'un pense, après une réflexion sérieuse

et impartiale, qu'il a, de lui-même, une connaissance

différente, il me faut l'avouer, je ne peux raisonner plus

longtemps avec lui. Tout ce que je peux lui accorder,

c'est qu'il peut être dans le vrai aussi bien que moi et

que nous différons essentiellement sur ce point. Peutêtre

peut‑il percevoir quelque chose de simple et de

continu qu'il appelle lui : et pourtant je suis sûr qu'il

n'y a pas en moi de pareil principe.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3Devant l'objectif…

Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 4Les représentations sociales de nous-mêmes

Les nouveaux usages du smartphone ont modifié les

conditions de la reconnaissance sociale. Chez les ados,

les millennials, elle est moins fondée sur les apparences

que l'on donne de soi que sur la visibilité mesurée par

les réseaux sociaux.

Dans la strate souterraine de la station Châtelet‑Les‑Halles, des essaims d'ados se traînent comme des centaines d'abeilles fatiguées. La raison d'une telle lenteur ? Tous tiennent leur téléphone dans leur main et commentent de brèves séquences vidéo. Je me glisse parmi une grappe de millennials, ces jeunes nés avec Internet : « Avez-vous des amis qui n'ont pas de smartphone ? » La proposition paraît antinomique à tous. « Dans notre collège, y a des gens qui n'en n'ont pas, on ne les voit pas ! », me répond la reine du groupe, une jeune fille surélevée par ses baskets blanches supercompensées. « Oui, c'est les cassoss ! » [« cas sociaux », autrement dit les « pauvres », personnes anormales, qui s'écartent des règles, des usages habituels], s'empresse d'expliciter le garçon collé à son épaule pour lire ses snaps [messages instantanés sur snapchat].

Dans la strate souterraine de la station Châtelet‑Les‑Halles, des essaims d'ados se traînent comme des centaines d'abeilles fatiguées. La raison d'une telle lenteur ? Tous tiennent leur téléphone dans leur main et commentent de brèves séquences vidéo. Je me glisse parmi une grappe de millennials, ces jeunes nés avec Internet : « Avez-vous des amis qui n'ont pas de smartphone ? » La proposition paraît antinomique à tous. « Dans notre collège, y a des gens qui n'en n'ont pas, on ne les voit pas ! », me répond la reine du groupe, une jeune fille surélevée par ses baskets blanches supercompensées. « Oui, c'est les cassoss ! » [« cas sociaux », autrement dit les « pauvres », personnes anormales, qui s'écartent des règles, des usages habituels], s'empresse d'expliciter le garçon collé à son épaule pour lire ses snaps [messages instantanés sur snapchat].

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- L'humanité a tendance à se définir par la conscience ; cependant, on peine à la connaître, à la localiser, à saisir son fonctionnement et ses effets. Par ailleurs, il est difficile de situer la conscience : est-elle une donnée ou un processus ?

- Dans l'étude de la conscience, nous sommes juges et parties ; nous avons des souvenirs que nous nous construisons, que nous inventons ou que nous oublions. Nous avons une image de notre apparence qui ne correspond pas forcément à notre identité réelle. À l'inverse, qui n'a jamais été envahi par une sensation d'étrangeté en entendant sa propre voix de l'extérieur ? Il reste donc un point à déterminer : comment se définit notre identité ?

- Cette conscience rencontre aussi d'autres consciences, mais un doute subsiste : les autres consciences sontelles bien présentes ? Sont-elles du même type que la nôtre ? Faut-il accorder à l'animal ou à la plante une forme de conscience ? Autrement dit, sommes-nous les seuls à être conscients ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille