Chapitre 10

Réflexion 1

Peut-on mener une existence naturelle ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 1S'accorder avec la nature

Le stoïcisme entend enseigner un « art de vivre » dont le principal objectif est d'accorder sa

propre existence avec le cours de la nature tout entière.

Il faut toujours se rappeler ces points : quelle est la nature du tout, et quelle est la mienne ; quel rapport lie celle‑ci à celle‑là ; quelle partie de l'univers je suis et quel il est ; et que personne ne t'empêche de toujours agir et parler conséquemment à la nature, dont tu fais partie. […]

Estime que tu es digne de toute parole, de toute action conforme à la nature. Ne te laisse pas détourner par les critiques ou les propos qui peuvent en résulter ; mais s'il est bien de faire cette action, de dire cette parole, ne t'en juge pas indigne. Ceux‑là ont leur propre guide intérieur et ils obéissent à leurs propres instincts. Ne t'en inquiète pas, mais va droit ton chemin, guidé par ta nature propre et la nature universelle. Toutes deux suivent une voie unique.

Estime que tu es digne de toute parole, de toute action conforme à la nature. Ne te laisse pas détourner par les critiques ou les propos qui peuvent en résulter ; mais s'il est bien de faire cette action, de dire cette parole, ne t'en juge pas indigne. Ceux‑là ont leur propre guide intérieur et ils obéissent à leurs propres instincts. Ne t'en inquiète pas, mais va droit ton chemin, guidé par ta nature propre et la nature universelle. Toutes deux suivent une voie unique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

La nature est‑elle un guide pour notre existence ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

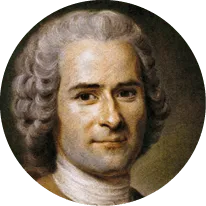

Texte 2L'idéal de l'état naturel

Texte fondateur

Cet « état de nature » qu'évoque Rousseau n'est qu'une fiction qui lui sert d'hypothèse méthodologique pour analyser ce que serait l'homme en dehors de toute société constituée. Il montre ainsi que c'est la vie en société qui corrompt la nature humaine.

Avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles ; et la différence des procédés annonçait, au premier coup d'œil, celle des caractèresa. […]

Aujourd'hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l'art de plaire en principes, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité, et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule : sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne : sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. On n'ose plus paraître ce qu'on est ; et, dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu'on appelle société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si des motifs plus puissants ne les en détournent. […]

On ne peut réfléchir sur les mœurs, qu'on ne se plaise à se rappeler l'image de la simplicité des premiers temps. C'est un beau rivage, paré des seules mains de la nature, vers lequel on tourne incessamment les yeux, et dont on se sent éloigner à regret.

Aujourd'hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l'art de plaire en principes, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité, et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule : sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne : sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. On n'ose plus paraître ce qu'on est ; et, dans cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu'on appelle société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si des motifs plus puissants ne les en détournent. […]

On ne peut réfléchir sur les mœurs, qu'on ne se plaise à se rappeler l'image de la simplicité des premiers temps. C'est un beau rivage, paré des seules mains de la nature, vers lequel on tourne incessamment les yeux, et dont on se sent éloigner à regret.

Aide à la lecture

a. La vie en société produit une hypocrisie que l'homme naturel n'a ni à produire ni à subir.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Idéal / Réel

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Que perdons‑nous en vivant en société ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte complémentaire

Le fantasme d'une nature vierge

Depuis ses origines, l'espèce humaine s'est implantée dans tous les écosystèmes de la Terre : des plus dépourvus de végétation, dans la zone arctique et dans les régions désertiques, aux plus humides, dans les forêts équatoriales, et aux plus élevés, en haute montagne. Elle y vit et interagit avec les milieux naturels. Depuis quelques dix mille ans que l'Homme pratique l'agriculture sous tous les climats, il a transformé les paysages terrestres, en fouillant le sol et modifiant les reliefs et les cours d'eau, et surtout en remplaçant la végétation naturelle par les plantes cultivées qui l'intéressent. Ce faisant, il favorise la croissance d'espèces de lumière et la diffusion d'espèces adventices, et il attire des espèces animales avides des produits cultivés : il crée de nouvelles chaînes alimentaires, de nouveaux écosystèmes. […] L'utopie d'une nature intacte, l'illusion de la wilderness1 qu'il convient de protéger contre l'Homme en la mettant « sous cloche » a été à la base de la création du premier parc national au monde, le Yellowstone aux États‑Unis, en 1872. […] Cette conception occidentale de la Nature, vierge d'Hommes, repose sur une philosophie issue de la Grèce ancienne et de la tradition chrétienne, qui accorde une place spéciale à l'Homme dans la nature, dont il ne fait pas partie. En réalité, les écosystèmes du monde que nous héritons de nos ancêtres résultent d'une coconstruction subtile de systèmes vivants. Vierge, la nature ne l'est plus depuis les origines de notre espèce, il y a 200 000 ans. […]

Récemment, on a même découvert des « continents de plastique » au centre de tous les océans du globe, là où les courants circulaires amassent les déchets et les sacs en plastique rejetés par toute l'humanité. Non, décidément, il n'y a plus de nature vierge.

Depuis ses origines, l'espèce humaine s'est implantée dans tous les écosystèmes de la Terre : des plus dépourvus de végétation, dans la zone arctique et dans les régions désertiques, aux plus humides, dans les forêts équatoriales, et aux plus élevés, en haute montagne. Elle y vit et interagit avec les milieux naturels. Depuis quelques dix mille ans que l'Homme pratique l'agriculture sous tous les climats, il a transformé les paysages terrestres, en fouillant le sol et modifiant les reliefs et les cours d'eau, et surtout en remplaçant la végétation naturelle par les plantes cultivées qui l'intéressent. Ce faisant, il favorise la croissance d'espèces de lumière et la diffusion d'espèces adventices, et il attire des espèces animales avides des produits cultivés : il crée de nouvelles chaînes alimentaires, de nouveaux écosystèmes. […] L'utopie d'une nature intacte, l'illusion de la wilderness1 qu'il convient de protéger contre l'Homme en la mettant « sous cloche » a été à la base de la création du premier parc national au monde, le Yellowstone aux États‑Unis, en 1872. […] Cette conception occidentale de la Nature, vierge d'Hommes, repose sur une philosophie issue de la Grèce ancienne et de la tradition chrétienne, qui accorde une place spéciale à l'Homme dans la nature, dont il ne fait pas partie. En réalité, les écosystèmes du monde que nous héritons de nos ancêtres résultent d'une coconstruction subtile de systèmes vivants. Vierge, la nature ne l'est plus depuis les origines de notre espèce, il y a 200 000 ans. […]

Récemment, on a même découvert des « continents de plastique » au centre de tous les océans du globe, là où les courants circulaires amassent les déchets et les sacs en plastique rejetés par toute l'humanité. Non, décidément, il n'y a plus de nature vierge.

Notes de bas de page

1. Nature vierge et primitive.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 3L'impossibilité de devenir naturel

Celui qui cherche délibérément à être naturel n'est-il pas complètement artificiel ? N'est naturel,

au sens de spontané, que celui qui ne cherche pas à le devenir.

a. Le cas est paradigmatique dans la mesure où il peut servir de modèle pour expliquer d'autres désirs incohérents.

Certains états mentaux et sociaux […] sont des états que l'on ne peut jamais atteindre par l'intelligence ou la volonté, car le fait même de s'y essayer interdit de réussir. […]

Un cas paradigmatique est décrit de manière assez détaillée dans le journal de Stendhala. L'obsession de Stendhal est de devenir naturel. […] Mais cette idée est contradictoire, puisque l'intentionalité du désir de paraître indifférent est incompatible avec l'absence d'intentionalité qui définit l'indifférence. Une incohérence du même type est illustrée par le passage suivant : « Pour être aimable, je n'ai qu'à vouloir ne pas le paraître ». Cela est certainement vouloir quelque chose qui ne peut pas être voulu. […] Stendhal n'essaye pas de faire impression sur les gens en mimant des qualités qu'il ne possède pas. Il veut faire impression en étant ou en devenant un certain type de personne – une personne qui ne se soucierait pas de faire impression.

Un cas paradigmatique est décrit de manière assez détaillée dans le journal de Stendhala. L'obsession de Stendhal est de devenir naturel. […] Mais cette idée est contradictoire, puisque l'intentionalité du désir de paraître indifférent est incompatible avec l'absence d'intentionalité qui définit l'indifférence. Une incohérence du même type est illustrée par le passage suivant : « Pour être aimable, je n'ai qu'à vouloir ne pas le paraître ». Cela est certainement vouloir quelque chose qui ne peut pas être voulu. […] Stendhal n'essaye pas de faire impression sur les gens en mimant des qualités qu'il ne possède pas. Il veut faire impression en étant ou en devenant un certain type de personne – une personne qui ne se soucierait pas de faire impression.

Aide à la lecture

a. Le cas est paradigmatique dans la mesure où il peut servir de modèle pour expliquer d'autres désirs incohérents.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Elster - XXe siècle

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

En quoi le désir d'être naturel est‑il paradoxal ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité

Les conceptions de l'homme naturel et de l'homme en société sont‑elles sans lien ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 4Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme

Est‑il si simple de distinguer ce qui chez l'homme correspondrait à une « nature », c'est‑à‑dire un ensemble de caractéristiques innées et nécessaires, et ce qui serait purement « culturel », c'est‑à‑dire acquis et contingent ? Ne faut‑il pas plutôt penser l'existence humaine comme un entrecroisement permanent et indissociable de nature et de culture ?

a. Les comportements dits « naturels », ainsi que la sensibilité et les émotions, sont contingents.

b. La constitution naturelle de l'homme ne suffit pas à expliquer sa réaction dans une situation.

c. L'expressivité émotive, le langage, les sentiments et même la structure familiale sont tout aussi naturels que conventionnels : ils sont spontanés mais modifiés par des variations culturelles.

d. Il n'y a donc pas chez l'homme deux dimensions superposées et nettement distinguables, le naturel et le culturel.

e. L'expression « génie de l'équivoque » signifie que l'homme peut inventer, qu'il peut faire naître un autre sens, au lieu d'en rester à l'alternative proposée.

Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Aide à la lecture

a. Les comportements dits « naturels », ainsi que la sensibilité et les émotions, sont contingents.

b. La constitution naturelle de l'homme ne suffit pas à expliquer sa réaction dans une situation.

c. L'expressivité émotive, le langage, les sentiments et même la structure familiale sont tout aussi naturels que conventionnels : ils sont spontanés mais modifiés par des variations culturelles.

d. Il n'y a donc pas chez l'homme deux dimensions superposées et nettement distinguables, le naturel et le culturel.

e. L'expression « génie de l'équivoque » signifie que l'homme peut inventer, qu'il peut faire naître un autre sens, au lieu d'en rester à l'alternative proposée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Dans quelle mesure nos sentiments sont‑ils culturels ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Commentaire

Ce texte de Maurice Merleau‑Ponty a pour but de remettre en cause un présupposé philosophique majeur, qui tend à séparer de manière rigide d'un côté les dispositions et comportements naturels de l'homme et ceux qui seraient culturels de l'autre. Selon une telle position, l'homme serait caractérisé par deux « couches » ou deux « strates » superposées : d'abord une couche naturelle, composée d'une part de l'intégralité des comportements innés et universels propres à une nature humaine (l'expression des émotions et des sentiments, tels que pleurer de tristesse, crier dans la colère, embrasser par amour…) et d'autre part d'éléments strictement biologiques (la constitution anatomique du corps, l'appareil psychique, les instincts, l'émotivité…) ; ensuite, par‑dessus cette première couche nécessaire (au sens où un être humain ne peut pas ne pas posséder cette nature humaine) viendrait se déposer une seconde couche d'éléments purement culturels, c'est‑à‑dire qui n'existent pas spontanément, mais sont inventés par l'homme, et qui seraient au contraire entièrement acquis, construits et par conséquent contingents, au sens où l'être humain peut revêtir des attributs culturels variés, voire éventuellement n'en avoir aucun et être entièrement naturel.

Ce que Merleau‑Ponty cherche à montrer, c'est l'impossibilité de procéder à une telle distinction. Deux arguments le lui permettent :

Premièrement, loin de dénoncer le caractère nécessaire de la « nature humaine », il analyse plutôt la contingence de la culture, afin d'affirmer que la dimension culturelle de l'homme n'est pas moins nécessaire que sa dimension naturelle.

Deuxièmement, il montre que le partage entre nature et culture est rigoureusement impossible à réaliser en fait, puisqu'il n'existe aucun comportement humain qui ne soit à la fois traversé par des dispositions naturelles et des variations culturelles. Par exemple, le langage est une faculté naturelle de l'homme et, en même temps, il n'existe pas d'utilisation du langage en général sans l'emploi d'une langue en particulier. De même, l'émotivité est bien une disposition ancrée dans la nature de l'homme (anatomique et psychique) et, en même temps, aucune émotion ne peut s'exprimer en dehors de signes culturellement variables.

Ainsi, à la thèse de la superposition, Merleau‑Ponty substitue la thèse de l'entrecroisement : tout ce qui apparaît n'être que naturel est en fait toujours modelé par la culture, et tout ce qui apparaît n'être que culturel s'ancre toujours dans une dimension naturelle.

Ce que Merleau‑Ponty cherche à montrer, c'est l'impossibilité de procéder à une telle distinction. Deux arguments le lui permettent :

Premièrement, loin de dénoncer le caractère nécessaire de la « nature humaine », il analyse plutôt la contingence de la culture, afin d'affirmer que la dimension culturelle de l'homme n'est pas moins nécessaire que sa dimension naturelle.

Deuxièmement, il montre que le partage entre nature et culture est rigoureusement impossible à réaliser en fait, puisqu'il n'existe aucun comportement humain qui ne soit à la fois traversé par des dispositions naturelles et des variations culturelles. Par exemple, le langage est une faculté naturelle de l'homme et, en même temps, il n'existe pas d'utilisation du langage en général sans l'emploi d'une langue en particulier. De même, l'émotivité est bien une disposition ancrée dans la nature de l'homme (anatomique et psychique) et, en même temps, aucune émotion ne peut s'exprimer en dehors de signes culturellement variables.

Ainsi, à la thèse de la superposition, Merleau‑Ponty substitue la thèse de l'entrecroisement : tout ce qui apparaît n'être que naturel est en fait toujours modelé par la culture, et tout ce qui apparaît n'être que culturel s'ancre toujours dans une dimension naturelle.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Nature et Culture

Merleau‑Ponty déclare que la nature humaine n'est ni immuable ni universelle, mais caractérisée par une plasticité culturelle qui échappe à toute réduction à la seule nature. Il nomme « échappement » notre capacité à dépasser cette frontière entre la nature et la culture. Notre corps est‑il lui aussi dans cet « échappement » ?

Merleau‑Ponty déclare que la nature humaine n'est ni immuable ni universelle, mais caractérisée par une plasticité culturelle qui échappe à toute réduction à la seule nature. Il nomme « échappement » notre capacité à dépasser cette frontière entre la nature et la culture. Notre corps est‑il lui aussi dans cet « échappement » ?

- Question : Notre corps n'est‑il que naturel ?

- Objectif : Interroger l'idée de nature humaine, à travers ce qui semble le plus indifférent à la culture : le corps. La prise de conscience que le corps est aussi une production culturelle peut permettre d'illustrer l'idée d'« échappement ».

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille