Chapitre 10

Entrée en matière

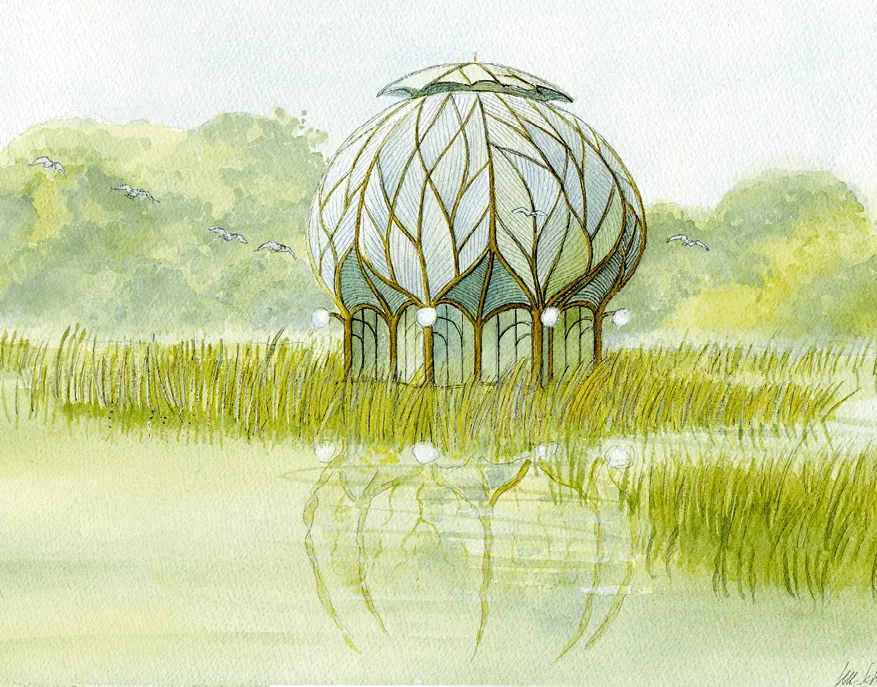

Le retour à la nature

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

L'homme est à la fois une partie de la nature et un être capable de la comprendre et de la transformer. Notre culture peut ainsi se comprendre comme une volonté de nous séparer des conditions de la vie primitive. Pourtant, alors même que nous avons acquis une grande puissance sur notre environnement naturel, se développe la nostalgie d'une nature pure et originelle. De quoi ce désir de « retour à la nature » est‑il le signe ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1L'utopie néorurale du retour à la nature

Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Notes de bas de page

1. Odeurs pénibles.

2. Agitation.

3. Rêves, représentations imaginaires.

4. L'éthique définit la vie bonne.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3L'ermite

Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 4Le jardin utopique

Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Découvrez

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Les textes proposés mettent en évidence le fait que la nature est souvent conçue comme un fantasme triplement utopique : l'utopie d'un retour à une vie authentique, de la terre vierge et sauvage, d'un avenir différent du modèle politique et social dominant qui correspond à une société techno‑industrielle et consumériste. Pour beaucoup, la nature est ainsi l'espace qui rend possible une existence meilleure et accomplie, faisant de la nature plus qu'un idéal : une norme à suivre. Mais peut‑on mener une existence naturelle ?

- La science et la technique nous ont permis de faire de la nature l'objet rassurant d'une connaissance rationnelle. Notre puissance, bien que relative, n'est‑elle qu'un face‑à‑face avec la nature ? N'avons‑nous pas aussi des devoirs envers la nature ?

- La nature étant hors de nous et en nous, sa connaissance représente un enjeu culturel. L'homme est juge et partie dans cette étude. En supposant que la nature dans son ensemble puisse devenir l'objet d'une connaissance, pouvons-nous la comprendre telle que l'observation nous la livre, ou bien les lois de la nature ne sont‑elles qu'une construction humaine ? La nature est‑elle régie par des lois ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille