Chapitre 14

Réflexion 2

L'exigence de justice peut‑elle légitimer la violence ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 4Justice n'est pas vengeance

La vengeance, n'étant pas reconnue comme une réparation juste, empêche la réconciliation et

ouvre un cycle de violence sans fin.

vengeance se distingue de la punition en ce que l'une est une réparation obtenue

par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. Il faut donc

que la réparation soit effectuée à titre de punition, car, dans la vengeance, la passion

joue un rôle, et le droit se trouve troublé. De plus, la vengeance n'a pas la forme du

droit, mais celle de l'arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon

un mode subjectif. Aussi bien, quand le droit se présente sous la forme de la vengeance,

il constitue à son tour une nouvelle offense, n'est senti que comme conduite

individuelle, et provoque inexpiablement, à l'infini, de nouvelles vengeances.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Pourquoi seule la punition met‑elle fin au cycle de la violence ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

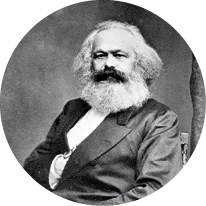

Texte 5Légitimité de la violence révolutionnaire

Dénoncer est‑il suffisant ? Marx considère que la critique de la société allemande n'est pas une force suffisante pour engager un réel changement. Il appelle à mobiliser les forces et à faire

naître une conscience de l'oppression qui trouveront leur aboutissement dans une révolution

sociale et économique.

a. La religion est une consolation illusoire des classes prolétaires. Elle présente leurs existences terrestres comme concédées par la grâce de Dieu qui en dispose. Marx considère donc que le prolétariat doit se libérer des maîtres terrestres et célestes.

Malgré nos demandes, les ayants droit de ce texte refusent que nous affichions celui-ci sur notre site en libre accès. Nous le regrettons profondément et nous excusons pour la gêne occasionnée.

Aide à la lecture

a. La religion est une consolation illusoire des classes prolétaires. Elle présente leurs existences terrestres comme concédées par la grâce de Dieu qui en dispose. Marx considère donc que le prolétariat doit se libérer des maîtres terrestres et célestes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Idéal / Réel

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Que signifie l'idée selon laquelle l'arme de la critique serait une fin en soi, tandis que

la critique des armes serait, elle, un moyen ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 6Les effets de la violence

Parfois, la violence et la fureur sont le signe d'une réaction salutaire face aux injustices.

a. La fureur n'est pas une réaction à la souffrance constatée, mais elle est une réaction contre les conditions de cette souffrance qui ne devraient pas, en droit, avoir lieu.

On peut certainement créer des conditions susceptibles d'aboutir à une déshumanisation

de l'homme – comme les camps de concentration, la torture, la famine

– mais cela ne signifie pas qu'il puisse par là devenir semblable à un animal ; dans

des conditions de ce genre, ce ne sont pas la fureur et la violence, mais leur absence

évidente, qui devient le plus clair de la déshumanisation.

La fureur n'est en aucune façon une réaction automatique en face de la misère et de la souffrance en tant que telles ; personne ne se met en fureur devant une maladie incurable ou un tremblement de terre, ou en face de conditions sociales qu'il paraît impossible de modifier. C'est seulement au cas où l'on a de bonnes raisons de croire que ces conditions pourraient être changées, et qu'elles ne le sont pas, que la fureur éclatea. Nous ne manifestons une réaction de fureur que lorsque notre sens de la justice est bafoué ; cette réaction ne se produit nullement parce que nous avons le sentiment d'être personnellement victimes de l'injustice, comme peut le prouver toute l'histoire des révolutions, où le mouvement commença à l'initiative de membres des classes supérieures qui conduisirent la révolte des opprimés et des misérables. En face d'événements ou de conditions sociales révoltantes, il est terriblement tentant d'avoir recours à la violence, du fait de sa promptitude et de son immédiateté propre. Agir avec une rapidité délibérée, c'est aller en fait contre les caractéristiques naturelles de la fureur et de la violence, mais cela ne les rend pas irrationnelles. Au contraire, on peut se trouver, dans la vie publique comme dans la vie privée, en face de situations où la rapidité même d'un acte violent peut constituer la seule réponse appropriée.

La fureur n'est en aucune façon une réaction automatique en face de la misère et de la souffrance en tant que telles ; personne ne se met en fureur devant une maladie incurable ou un tremblement de terre, ou en face de conditions sociales qu'il paraît impossible de modifier. C'est seulement au cas où l'on a de bonnes raisons de croire que ces conditions pourraient être changées, et qu'elles ne le sont pas, que la fureur éclatea. Nous ne manifestons une réaction de fureur que lorsque notre sens de la justice est bafoué ; cette réaction ne se produit nullement parce que nous avons le sentiment d'être personnellement victimes de l'injustice, comme peut le prouver toute l'histoire des révolutions, où le mouvement commença à l'initiative de membres des classes supérieures qui conduisirent la révolte des opprimés et des misérables. En face d'événements ou de conditions sociales révoltantes, il est terriblement tentant d'avoir recours à la violence, du fait de sa promptitude et de son immédiateté propre. Agir avec une rapidité délibérée, c'est aller en fait contre les caractéristiques naturelles de la fureur et de la violence, mais cela ne les rend pas irrationnelles. Au contraire, on peut se trouver, dans la vie publique comme dans la vie privée, en face de situations où la rapidité même d'un acte violent peut constituer la seule réponse appropriée.

Aide à la lecture

a. La fureur n'est pas une réaction à la souffrance constatée, mais elle est une réaction contre les conditions de cette souffrance qui ne devraient pas, en droit, avoir lieu.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- En fait / En droit

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Quelle est la raison principale qui explique une pratique de la violence ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité

À partir du

texte 4, du

texte 5 et du

texte 6,

synthétisez les définitions de la violence et cherchez un exemple personnel pour chacune des définitions.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille