Chapitre 16

Réflexion 1

Être citoyen, est‑ce renoncer à une part de liberté ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 1De la liberté naturelle

à la liberté civile

Texte fondateur

À l'état de nature, l'homme jouit d'une forme de liberté que l'on pourrait définir comme la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Cette licence est agréable, car elle ne rencontre pas d'autres limites que les contraintes de la nature. Que peut donc gagner l'homme à renoncer à cette précieuse indépendance ? La question que pose Rousseau se situe au carrefour de la réflexion politique et de la réflexion morale.

Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavanta. C'est alors

seulement que la voix du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à

l'appétit, l'homme, qui jusque‑là n'avait regardé que lui‑même, se voit forcé d'agir

sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants.

Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point, que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au‑dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un hommeb.

Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positifc.

On pourrait sur ce qui précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui ; car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est libertéd.

Mais je n'en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon sujet1.

Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positifc.

On pourrait sur ce qui précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui ; car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est libertéd.

Mais je n'en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon sujet1.

Aide à la lecture

a. L'état de nature désigne la situation où se trouve l'individu avant l'institution de la propriété, de la loi, de l'État. L'état civil définit par contraste la situation du citoyen encadré par un gouvernement.

b. La liberté naturelle se définit comme capacité de l'individu à exercer son action comme bon lui semble, dans la mesure de ce qu'il peut faire dans la nature.

c. La liberté civile se distingue de la liberté naturelle, en tant que possibilité pour le citoyen de participer à l'élaboration des lois auxquelles il se soumet. Elle est autonomie.

d. La liberté morale se caractérise par la volonté qui légifère sur la loi vertueuse qu'elle doit se prescrire, d'où émerge le respect de valeurs collectives.

Notes de bas de page

1. Rousseau indique ici qu'il n'entend pas préciser les distinctions philosophiques à apporter aux différentes significations du mot liberté, mais il en fait cependant usage dans ce texte. Ainsi la liberté naturelle est limitée par la liberté civile, et la liberté civile est soutenue par la liberté morale.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Origine / Fondement

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Quel est le rapport de la liberté politique à la liberté morale ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Commentaire

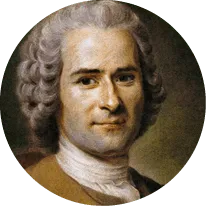

Jean-Jacques Rousseau publie Du contrat social en 1762,

peu de temps avant la Révolution française (1789). Il se

demande quelle forme de liberté nous gagnons à « faire

société », puisque l'état de nature se caractérise comme

un état sans loi et sans obligation, pour autant qu'on

puisse se l'imaginer. Dans le Second Discours de Rousseau,

l'homme naturel est imaginé comme un être doux, bienheureux,

inoffensif. Poète, il organiserait sa vie à sa guise ;

l'homme à l'état de nature est indépendant. Il se suffit à

lui-même, dans une solitude paisible, et n'a pas encore

développé sa raison. À l'état de nature, il suffit d'être

le premier à s'emparer d'un fruit ou d'un gibier pour le

faire sien. Cette fiction (cet état « n'a vraisemblablement

jamais existé ») semble fort enviable : rien ne semble

motiver l'homme à quitter l'état de nature.

Mais force est de constater que cet état de nature a été perdu, dès lors que nous vivons dans des sociétés civiles. Or l'homme à l'état de nature était, certes, indépendant, mais sa liberté naturelle ne lui garantissait aucune sécurité. Il faut donc que l'homme naturel, en perdant sa liberté naturelle, passe implicitement avec autrui une forme de contrat. Ce contrat va redéfinir profondément le sens de la liberté dont il disposait jusqu'alors, afin de garantir correctement sa sécurité et ses biens.

Par ce contrat, il est plus fort, il devient citoyen collaborant au corps social. Sa liberté consiste d'un côté à participer à la loi par le vote démocratique et, de l'autre, à profiter de la protection de la loi.

Le passage à l'état civil produit sur l'individu des effets à la fois sur le plan anthropologique, car l'homme devient plus raisonné et plus raisonnable ; sur le plan juridique, car il se soumet à des lois désormais écrites, et sur le plan moral, car il s'oblige à obéir à des règles morales idéales. La liberté morale vient prolonger la liberté politique et juridique. Elle suppose un citoyen doté de conscience, capable de s'élever au‑dessus de ses intérêts particuliers pour viser le bien collectif, l'intérêt général.

Jean-Jacques Rousseau pointe néanmoins un risque : si le citoyen dans l'État est soumis à un monarque absolu ou à un despote arbitraire, les « abus de la condition » civile pourraient « dégrader » l'homme en dessous de la condition où il se trouvait à l'état de nature. On peut remarquer que Rousseau s'oppose ici au gouvernement tyrannique.

Il reste cependant des interrogations. Ainsi, il faut trouver le moyen de garantir l'autonomie du citoyen à l'état civil, et il n'est pas non plus certain que la liberté civile – comprise comme les lois positives votées – suffise si elle n'est pas soutenue par la liberté morale, c'est‑à‑dire le civisme.

Mais force est de constater que cet état de nature a été perdu, dès lors que nous vivons dans des sociétés civiles. Or l'homme à l'état de nature était, certes, indépendant, mais sa liberté naturelle ne lui garantissait aucune sécurité. Il faut donc que l'homme naturel, en perdant sa liberté naturelle, passe implicitement avec autrui une forme de contrat. Ce contrat va redéfinir profondément le sens de la liberté dont il disposait jusqu'alors, afin de garantir correctement sa sécurité et ses biens.

Par ce contrat, il est plus fort, il devient citoyen collaborant au corps social. Sa liberté consiste d'un côté à participer à la loi par le vote démocratique et, de l'autre, à profiter de la protection de la loi.

Le passage à l'état civil produit sur l'individu des effets à la fois sur le plan anthropologique, car l'homme devient plus raisonné et plus raisonnable ; sur le plan juridique, car il se soumet à des lois désormais écrites, et sur le plan moral, car il s'oblige à obéir à des règles morales idéales. La liberté morale vient prolonger la liberté politique et juridique. Elle suppose un citoyen doté de conscience, capable de s'élever au‑dessus de ses intérêts particuliers pour viser le bien collectif, l'intérêt général.

Jean-Jacques Rousseau pointe néanmoins un risque : si le citoyen dans l'État est soumis à un monarque absolu ou à un despote arbitraire, les « abus de la condition » civile pourraient « dégrader » l'homme en dessous de la condition où il se trouvait à l'état de nature. On peut remarquer que Rousseau s'oppose ici au gouvernement tyrannique.

Il reste cependant des interrogations. Ainsi, il faut trouver le moyen de garantir l'autonomie du citoyen à l'état civil, et il n'est pas non plus certain que la liberté civile – comprise comme les lois positives votées – suffise si elle n'est pas soutenue par la liberté morale, c'est‑à‑dire le civisme.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

On peut ressentir le fait de vivre dans un État comme une

perte de liberté, la loi peut être vécue comme une contrainte

dénuée de sens. Pourtant, une vie sans organisation sociale

n'apporterait pas nécessairement un gain d'autonomie.

- Question : Serait‑on plus libre dans l'état de nature que nous ne le sommes dans l'état civil ?

- Objectif : Confronter ces trois grandes définitions de la liberté que sont la licence qui consiste à pouvoir faire tout ce que l'on veut, l'indépendance qui désigne l'absence de déterminations ou de contraintes venues de l'extérieur, et l'autonomie qui correspond au fait de n'être soumis qu'aux lois que nous nous sommes prescrites.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 2Libertés publiques et libertés privées

Benjamin Constant introduit une distinction entre deux formes de liberté. La liberté moderne

revendique un droit individuel et n'accepterait plus que l'État définisse nos croyances, comme

le faisait la liberté antique.

Le danger de la liberté antique était qu'attentifs uniquement à s'assurer le

partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et

des jouissances individuelles.

Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique.

Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer ! Ils nous diront : quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances ? N'est‑ce pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons. Non, Messieurs, ne laissons pas faire ; quelque touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites ; qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux.

Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique.

Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer ! Ils nous diront : quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances ? N'est‑ce pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons. Non, Messieurs, ne laissons pas faire ; quelque touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites ; qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Constant - XIXe siècle

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Public / Privé

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

Pourquoi peut‑il y avoir conflit entre la liberté privée et les pouvoirs ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 3La liberté consiste à vivre selon la raison

La liberté politique suppose que le citoyen renonce à exercer son libre arbitre pour ne suivre que

les commandements de la raison, car cette dernière garantit l'intérêt général de la communauté.

a. Il s'agit de la puissance politique qui dispose de la souveraineté.

La communauté politique la plus libre est celle dont les lois s'appuient sur la

saine raison. Car, dans une organisation fondée de cette manière, chacun, s'il le

veut, peut être libre, c'est‑à‑dire s'appliquer de tout son cœur à vivre raisonnablement.

De même, les enfants, bien qu'obligés d'obéir à tous les ordres de leurs

parents, ne sont cependant pas des esclaves ; car les ordres des parents sont inspirés

avant tout par l'intérêt des enfants. Il existe donc selon nous une grande différence

entre un esclave, un fils, un sujet, et nous formulerons les définitions suivantes :

l'esclave est obligé de se soumettre à des ordres fondés sur le seul intérêt de son

maître ; le fils accomplit sur l'ordre de ses parents des actions qui sont dans son

intérêt propre ; le sujet enfin accomplit sur l'ordre de la souveraine Puissance des actions visant à l'intérêt général et qui sont par conséquent aussi dans son intérêt particuliera.

Aide à la lecture

a. Il s'agit de la puissance politique qui dispose de la souveraineté.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

La raison permet‑elle de concilier la liberté individuelle et l'intérêt général ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte 4La liberté par la citoyenneté

Texte fondateur

L'auteur pointe un danger de la démocratie moderne : renoncer à l'exercice de la citoyenneté. La délégation du pouvoir à un appareil administratif tout‑puissant n'est pas une forme de liberté, mais une obéissance liberticide.

Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies :

ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire

ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois

tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout-puissant, mais élu

par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d'être en tutelle, en songeant qu'ils ont eux‑mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu'on l'attache, parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui‑même, qui tient le bout de la chaînea.

Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.

Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. […]

Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux‑mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire ; et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs.

Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.

Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c'est au pouvoir national qu'ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m'importe bien moins que l'obéissance. […]

Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l'habitude de se diriger eux‑mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire ; et l'on ne fera point croire qu'un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d'un peuple de serviteurs.

Aide à la lecture

a. Certes, ce n'est plus un homme ou une classe qui empêche l'individu d'être libre. Mais si l'individu renonce à participer au pouvoir, il risque de se sentir aussi asservi que dans un régime despotique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Question

À quoi tient notre liberté humaine ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le libéralisme politique

Les textes d'Alexis de Tocqueville et de Benjamin Constant posent les fondements du libéralisme politique et ses limites. Ce que veulent les individus modernes n'est pas tant la participation directe au pouvoir, en tant que citoyens dévoués à leur patrie, que la jouissance personnelle dans la sphère privée de leurs droits individuels : penser, croire, jouir de leurs biens, comme bon leur semble et en toute sécurité.

Mais de nouveaux dangers menacent leur liberté. Isolés, renonçant « trop facilement à [leur] droit de partage dans le pouvoir politique », les individus peuvent s'accommoder de la solitude et se considérer comme éloignés du pouvoir. L'administration s'impose alors, en définissant leur bonheur à chaque instant de leur vie, mais sans eux. Le vote majoritaire peut donner à la minorité l'impression de subir la tyrannie de la majorité.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Activité

Rédigez un paragraphe argumenté dans lequel vous répondrez à cette question : l'engagement associatif (associations caritatives, recherche médicale, clubs de sport, etc.) émane‑t‑il du désir de rester libre ou du besoin d'être conduit ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille