Chapitre 9

L'art du détour

Vies au travail

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Après les 24 portraits dans lesquels Alain Cavalier filmait des métiers de femme en voie de disparition, les Six portraits XL proposent un patchwork de professions, dont la complémentarité est pour Durkheim synonyme de solidarité sociale.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte

Nous sommes ainsi conduits à nous demander si la division du travail ne jouerait pas le

même rôle dans des groupes plus étendus ; si, dans les sociétés contemporaines où elle a

pris le développement que nous savons, elle n'aurait pas pour fonction d'intégrer le corps

social, d'en assurer l'unité. Il est très légitime de supposer que les faits que nous venons

d'observer se reproduisent ici, mais avec plus d'ampleur ; que ces grandes sociétés politiques

ne peuvent, elles aussi, se maintenir en équilibre que grâce à la spécialisation des tâches ;

que la division du travail y est la source, sinon unique, du moins principale de la solidarité

sociale. C'est déjà à ce point de vue que s'était placé Comte. De tous les sociologues,

à notre connaissance, il est le premier qui ait signalé dans la division du travail autre chose

qu'un phénomène purement économique. Il y a vu « la condition la plus essentielle de la

vie sociale » pourvu qu'on la conçoive « dans toute son étendue rationnelle, c'est‑à‑dire

qu'on l'applique à l'ensemble de toutes nos diverses opérations quelconques au lieu de

la borner, comme il est trop ordinaire, à de simples usages matériels.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Six portraits XL, Alain Cavalier, 2018

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Alain Cavalier est un cinéaste français contemporain. Ce documentaire dresse les

portraits de six personnes aux vies, métiers et occupations différents. Ainsi se

côtoient un cordonnier, un boulanger, une retraitée, un ancien cinéaste maniaque

de la propreté, un journaliste et un comédien : Léon, Guillaume, Jacquotte, Daniel,

Philippe et Bernard. Chacun est dépeint à un certain moment de sa vie, la plupart

du temps en lien avec son activité professionnelle. Alors que Léon le cordonnier

ferme définitivement sa boutique et prépare sa retraite, Guillaume le boulanger est

plongé dans des préparatifs méticuleux avant l'ouverture de son nouveau commerce.

Les portraits de Bernard et Philippe, quant à eux, retracent deux vies dédiées aux

arts de la scène : l'un est comédien, l'autre journaliste à la télévision. Chacun, à sa

manière, nous donne à voir une certaine conception du travail et de la vie.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À 74 ans, Léon va fermer définitivement la cordonnerie dans laquelle il

travaille depuis plus de 40 ans. Toutes ces heures passées à travailler ont

laissé des traces : ses mains sont usées, au point qu'il doit finir par les

faire opérer. Croulant sous les dernières commandes, il n'a pas le temps

de soigner ses problèmes cardiaques, qui ne sont pas liés à l'exercice de

son métier, mais dont les soins empiètent sur son temps de travail. « Il est

temps que ça finisse », déclare‑t‑il.

Tout travail est‑il souffrance et usure du corps ?

Tout travail est‑il souffrance et usure du corps ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ce travail difficile est aussi récompensé par les liens sociaux dont bénéficie

Léon. À son départ, les habitants, attachés à lui, lui offrent une pièce

montée en forme de chaussure ; d'autres lui écrivent des poèmes. Il est un

élément à part entière de la vie du quartier.

Le travail permet‑il une reconnaissance sociale ?

Le travail permet‑il une reconnaissance sociale ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

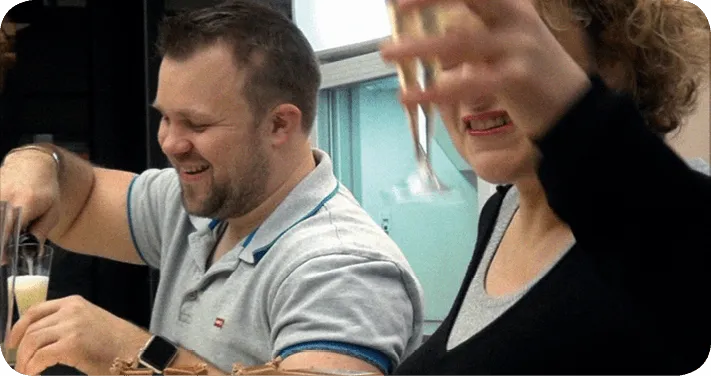

Avec sa femme et ses amis, Guillaume célèbre l'ouverture de sa nouvelle

boulangerie. Il travaille de l'aube au coucher du soleil, mêlant son travail

et sa vie familiale ; la réussite sociale et professionnelle est pour lui le

gage d'une vie réussie.

Une vie heureuse est‑elle une vie laborieuse ?

Une vie heureuse est‑elle une vie laborieuse ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

« Ici, on fait tout nous‑mêmes. » Être artisan boulanger, c'est d'abord maîtriser

un savoir‑faire, répéter avec précision les mêmes gestes. Toutefois, le

travail de la matière implique aussi une part de créativité et d'esthétique.

Travailler, est‑ce seulement appliquer un savoir‑faire ?

Travailler, est‑ce seulement appliquer un savoir‑faire ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

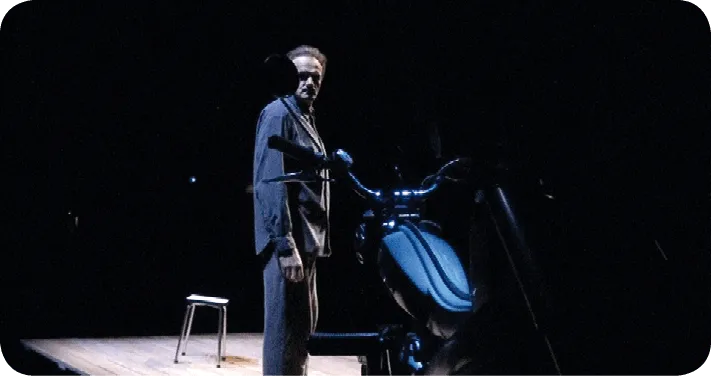

Bernard, comédien de profession, est un homme pressé, que ce soit par les

nécessités économiques (sa maison est hypothéquée) ou par le temps : il

est toujours en retard avant une représentation. Bernard semble ne plus

parvenir à distinguer la sphère privée de la sphère professionnelle.

En quoi l'artiste est‑il, et n'est‑il pas, un travailleur comme les autres ?

En quoi l'artiste est‑il, et n'est‑il pas, un travailleur comme les autres ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

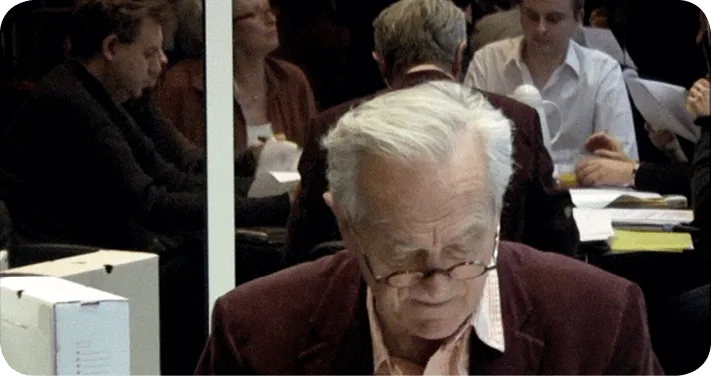

Pour Philippe, journaliste de télévision qui connaît bien son métier, toute

la difficulté est de donner une impression d'originalité et de spontanéité

à des interviews préparées très à l'avance. Comment retrouver le naturel

derrière le cadre artificiel de la télévision ?

Quelle place pour la créativité au travail ?

Quelle place pour la créativité au travail ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Être intervieweur n'est pas un métier de tout repos : 4 portraits de 26

minutes à tourner, en une après‑midi, les uns à la suite des autres. Chaque

texte a dû être préparé le matin même. « Une de moins », décompte‑t‑il

à la fin de l'interview.

Tous les métiers peuvent‑ils être harassants ?

Tous les métiers peuvent‑ils être harassants ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille