Biographie

Exclusivité numérique

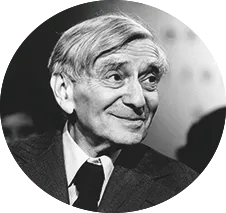

Vladimir Jankélévitch

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sa vie

Vladimir Jankélévitch

1903 - 1985

- est né le 31 août 1903, à Bourges, dans une famille d'intellectuels russes ayant fui les pogroms. Son père, Samuel Jankélévitch, traduit Freud, Hegel et Schelling en français. Influencé par ce goût pour la philosophie, Vladimir Jankélévitch poursuit des études à l'École normale supérieure où il rencontre deux penseurs influents de son époque : Léon Brunschvicg et Henri Bergson. Ce dernier a une influence majeure sur sa pensée et ils entament alors une correspondance abondante. Il est reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1926.

- Après quelques années d'enseignement, il est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais, blessé, il est rapidement rapatrié. Les lois portant sur le statut des juifs sous Pétain lui interdisent d'enseigner et le conduiront à la clandestinité. Il prendra différentes identités pendant l'Occupation et entre dans la Résistance. À la libération, il retrouve son poste à l'université de Lille. En 1951, il obtient la chaire de philosophie morale de la Sorbonne, mais son discours teinté de bergsonisme n'est plus dans l'esprit de l'époque tournée vers le marxisme.

- Défendant ardemment les élans de liberté, il soutient les mouvements de Mai 68. En 1979, il participe, avec d'autres philosophes de son époque aux états généraux de la philosophie, défendant l'enseignement de cette discipline, non en tant qu'option, mais obligatoire pour tous. Il meurt le 6 juin 1985.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sa pensée

- Sa philosophie se confronte à divers domaines comme la morale, l'art, ou la métaphysique. Amateur de musique, musicologue confirmé, il cherchera à saisir « l'ineffable », ce qui est au-delà de toute parole et propre à la musique, ce je-ne-sais-quoi qui nous touche et nous émeut dans l'art. La musique exprime la plénitude de l'être, mais dans la temporalité, elle est aussi l'image de la condition humaine.

- C'est un trait de sa philosophie, influencée par la pensée de Bergson, qui cherche à saisir les choses en devenir et en mouvement, de penser les je-ne-sais-quoi, les presque-rien, le fait sur le point d'arriver, dans l'amour, dans la mort, dans la liberté. Se saisir ainsi de l'instant est un défi et l'auteur le rappelle souvent, mais c'est aussi la seule occasion de comprendre que l'instant n'est pas qu'une coupe dans le flux temporel ; il est l'occasion de pressentir une échappée à l'écoulement du temps : « La lueur timide et fugitive, l'instant-éclair, le silence, les signes évasifs – c'est sous cette forme que choisissent de se faire connaître les choses les plus importantes de la vie. »

- Ses réflexions morales, notamment sur le pardon, seront influencées par la guerre et la clandestinité. Il s'interroge notamment la question du passage à l'acte, critiquant au passage les positions de Sartre, qui lui, ne s'est pas engagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, il mettra en évidence le rôle central du paradoxe dans la réflexion morale. Être moral, ou plutôt le devenir, consiste pour l'homme à affronter son paradoxe ; son intention morale est tendue entre l'égoïsme et l'angélisme : « dès le premier tressaillement de l'intention charitable, la charité a déjà dégénéré, déjà viré en son contraire ».

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Œuvres principales

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il faut bien donner un nom à ce qui n'a pas de nom, à ce qui est impalpable... Tout compte fait, c'est là le métier des philosophes et de la philosophie.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille