Chapitre 4

L'art du détour

L'idée de progrès est-elle rationnelle ? L'art du storytelling

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Le progrès désigne l'évolution qui conduit d'une réalité (matérielle

ou non) vers un objectif jugé idéal. S'appuyant sur des

réalisations reconnues comme autant de preuves de sa réalité,

le progrès paraît indiscutable. Les limites de cette idée

sont pourtant perceptibles : décrit-elle des faits réellement

observables ou bien anticipe-t-elle ces faits, contribuant

ainsi à créer des conditions favorables à la réalisation d'un

idéal possible, que Cournot rapproche d'ailleurs d'un idéal

religieux ? N'est-ce pas ce que nous constatons lorsque nous

analysons l'art du storytelling qu'a déployé la firme Tesla ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Texte

Aucune idée, parmi celles qui se réfèrent à l'ordre des

faits naturels, ne tient de plus près à la famille des idées

religieuses que l'idée de progrès, et n'est plus propre à

devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour

ceux qui n'en ont plus d'autre. Elle a, comme la foi

religieuse, la vertu de relever les âmes et les caractères.

L'idée du progrès indéfini, c'est l'idée d'une perfection

suprême, d'une loi qui domine toutes les lois particulières,

d'un but éminent auquel tous les êtres doivent concourir dans leur existence passagère. C'est donc au fond l'idée du divin ; et il ne faut point être surpris

si, chaque fois qu'elle est spécieusement invoquée en

faveur d'une cause, les esprits les plus élevés, les âmes

les plus généreuses se sentent entraînés de ce côté. Il ne

faut pas non plus s'étonner que le fanatisme y trouve

un aliment, et que la maxime qui tend à corrompre

toutes les religions, celle que l'excellence de la fin justifie

les moyens, corrompe aussi la religion du progrès.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Tesla : comment une réalité devient mythe… ou l'inverse

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

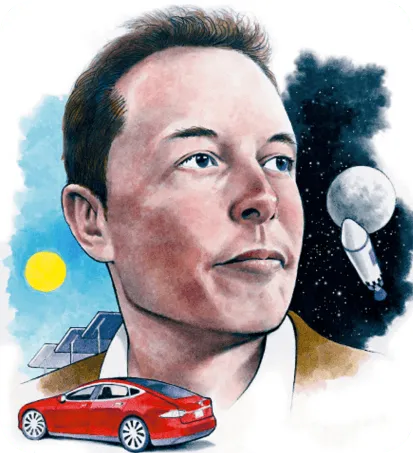

Une idée est convaincante quand on espère qu'elle se suffira

à elle-même pour provoquer l'adhésion de la raison. Mais une

idée doit également être défendue pour l'emporter, en jouant

sur les sentiments des interlocuteurs afin de les persuader. Le

marketing, dans ses formes contemporaines, explique comment

une entreprise doit raconter une histoire (« telling a

story ») afin de rendre désirable tel ou tel produit à un public

de consommateurs, qui veulent également rêver.

Le patron de Tesla l'a bien compris, lui qui avoue tirer son inspiration des grands récits de science-fiction.

Le patron de Tesla l'a bien compris, lui qui avoue tirer son inspiration des grands récits de science-fiction.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Symbole de progrès fulgurants dans une industrie conservatrice, Tesla

révolutionne notre perception des véhicules électriques. Ses produits sont

novateurs et en rupture avec ce que proposent les autres firmes. Ce modèle

disruptif rend les prototypes désirables, avant même d'avoir été produits.

L'engouement suscité par les produits de cette firme est-il raisonnable ?

L'engouement suscité par les produits de cette firme est-il raisonnable ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sans passé, la marque a besoin d'un récit fort afin de fédérer le public autour de projets

risqués, comme la construction d'une immense usine (Gigafactory 1). Le schéma adopté fera

de la sauvegarde de la planète une quête, de l'acheteur un héros, de l'investisseur un philanthrope.

Cette stratégie, qui permettra de lever des fonds considérables, assume l'art fictionnel

du storytelling.

Le récit peut-il faire passer pour rationnelles des attentes écologiques et financières qui semblent encore irréalisables ?

Le récit peut-il faire passer pour rationnelles des attentes écologiques et financières qui semblent encore irréalisables ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Consciente de la fragilité de son modèle, Tesla communique sur chacune

de ses avancées. Les destinataires et les destinateurs du storytelling,

notamment les classes sociales aisées et éduquées, apprécient les moyens

différenciants de son manager. Musk n'hésite pas à mettre en scène les

obstacles, comme les réussites, dans un pays friand de success stories.

La réalité technique du progrès n'est-elle pas alors remplacée par sa représentation et sa valorisation culturelle ?

La réalité technique du progrès n'est-elle pas alors remplacée par sa représentation et sa valorisation culturelle ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Elon Musk se met en scène lors des présentations de ses produits. Il apparaît

dans un décor inspiré de l'espace, utilise des éléments de langage

contrôlés, devant des salles remplies de potentiels consommateurs. Ce

show persuasif est hypnotique et enthousiasme les spectateurs fascinés.

La raison peut-elle renoncer à tout recul critique quand elle entre en concurrence avec le désir et la fascination ?

La raison peut-elle renoncer à tout recul critique quand elle entre en concurrence avec le désir et la fascination ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Selon Cournot, l'idée de progrès tient de la foi religieuse, puisqu'elle tend

« à devenir le principe d'une sorte de foi religieuse pour ceux qui n'en ont

plus d'autre. » Pourtant, cette foi ne peut trouver une réalité que par l'exercice

de la raison : il faut bien construire le rêve, rationaliser la production.

La raison ne doit-elle pas entretenir des relations avec le mythe pour s'exercer complètement ?

La raison ne doit-elle pas entretenir des relations avec le mythe pour s'exercer complètement ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les États-Unis aiment ces récits. L'immensité des paysages a constitué une frontière sans

cesse repoussée, où les pioneers (premiers) ont incarné les valeurs fondatrices d'une nation

naissante (abnégation, courage, volonté, travail, liberté, espoir). La scénarisation du progrès

reprend ces codes, en en faisant des valeurs d'entreprise. Dirigées par le même patron charismatique,

Tesla et SpaceX, dont l'objectif avoué est de coloniser Mars, ont le même goût pour

l'épique. Leur audace technologique leur permet par ailleurs de mobiliser des financements

colossaux.

Devenu merveilleux, le progrès n'est-il pas irrationnel et déraisonnable ?

Devenu merveilleux, le progrès n'est-il pas irrationnel et déraisonnable ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille