Chapitre 4

Synthèse

La raison

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

La raison est la faculté de juger. Raisonnements, théories ou concepts : ces productions témoignent toutes d'une même

activité fondamentale de mise en relation des objets qu'elle saisit. Quand le raisonnement articule les jugements entre

eux afin d'en tirer une conclusion cohérente, théories et concepts identifient des rapports constants sous le désordre

observé. Le fait lui-même est un objet possible pour la raison, parce qu'elle a rassemblé des données pour leur donner

la forme d'un tout. La raison fait-elle violence aux faits ? Cependant, n'est-ce pas une excuse pour renoncer à raisonner ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 1Quel rôle la raison joue-t-elle dans la connaissance scientifique ?

- De quoi la raison fait-elle l'expérience ?

Si le but de la raison est la vérité, elle se donne une méthode cartésienne pour l'atteindre. Mais notre expérience du monde s'est transformée par la médiation de la raison. Est-ce que je ne vois jamais du réel que ce que la raison y place, en procédant à son examen ? Quel monde la raison saisit-elle en fait ? L'ordre des choses est autant supposé qu'observé. - La connaissance rationnelle crée-t-elle un monde à son image ?

Lorsqu'elle élabore une théorie, la raison anticipe ce qu'elle n'a pas pu encore expérimenter et en fait une « expérience de pensée ». Elle se prépare ainsi à parcourir le réel et à en corriger sa représentation. Ainsi que Kant l'indique, pour connaître nous ne devons ni supposer que toutes nos connaissances viennent de l'expérience ni que la raison suffit pour fonder une connaissance. Le monde que nous pouvons saisir par la raison a l'âge de nos présupposés et de nos méthodes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 2La raison peut-elle tout expliquer ?

- La raison est-elle l'invention d'une forme universelle ?

Les Grecs de l'Antiquité distinguent deux usages du langage, lesquels impliquent deux types de relation au monde : le mythos de la création poétique et le logos du discours de la raison. De là naîtront philosophie et politique, sciences et arts. Pourtant, cette distinction n'est pas une division. Aristote indique que le mythe est déjà un pas vers la sagesse. La raison cherche, dans le logos, une forme universelle d'intelligibilité. - La raison n'a-t-elle pas aussi des déterminations culturelles ?

La raison est prise de vertige devant le monde, comme nous l'indique Pascal. Sa lecture du réel dépend de la réflexion sur son propre fonctionnement. Bachelard nous indique la voie : la raison doit se méfier autant d'une tendance à suivre une représentation trop personnelle, que de la tendance à suivre des conventions culturelles.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 3La raison est-elle fondatrice de la politique ?

- Quels fondements rationnels pour le citoyen d'un État de droit ?

Rousseau fait de l'État la conséquence d'un contrat social passé entre des hommes dotés de raison, plutôt que de le tirer de Dieu ou de la force. Le droit ainsi posé élève les hommes. Mais son efficacité est aussi le résultat d'un calcul d'intérêts, chez le boulanger dont on attend le pain comme chez le prince qui gouverne. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais il doit les prendre en compte pour ne pas rester une idée. - La rationalité du politique suffit-elle à dire où est notre devoir ?

La politique échappe à l'arbitraire en se dotant d'institutions fondées en droit. La fonction encadre l'exercice du pouvoir. Mais les institutions ne suffisent pas. Hannah Arendt nous prévient : si nous ne voulons pas préparer sans le vouloir le terrain aux pires crimes, nous avons le devoir de penser le bien commun.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la raison.― Blaise Pascal

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Au lieu de constater, l'enfant s'aperçoit qu'il comprend. Il vit une mutation philosophique.― Gaston Bachelard

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Tout ce qui est rationnel est réel ; tout ce qui est réel est rationnel.― Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Exister, c'est quelque chose ; cela écrase toutes les raisons.― Alain

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- La raison fait-elle notre force ?

- La raison ordonne-t-elle le monde ou y découvre-t-elle un ordre ?

- La rationalité technique nous prive-t-elle d'un accès aux choses mêmes ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Platon, La République, 385-370 av. J.-C. •

- Gaston Bachelard, Le rationalisme appliqué, 1949

- René Descartes, Discours de la méthode, 1637

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À consulter

-

René Magritte, The Human Condition, 1935

René Magritte est un peintre inspiré par les grands textes philosophiques. Il propose, dans cette œuvre, sa réponse à l'allégorie de la caverne de Platon, dans laquelle les artistes sont condamnés au nom de l'intelligible. Pour Magritte au contraire, la raison livrerait un réel incomplet, sans l'art qui s'intéresse au sens des choses.

À lire

- Alfred Elton Van Vogt, Le Monde des Ā, 1945

Ce roman de science-fiction décrit une société, régie par une élite politique et technique, possédant des conceptions philosophiques évoluées, où les postes de pouvoir sont remis en jeu régulièrement grâce à un système d'examens. - Georges Perec, Les Choses, 1965

Ce roman prend la forme d'une réflexion sociologique sur la société de consommation, où la possession des choses remplace la raison d'être des humains. - Voltaire, Micromégas, 1752

Ce conte philosophique décrit comment la venue d'un extraterrestre permet de relativiser un usage de la raison humaine, qui s'est écartée du bon sens.

À voir

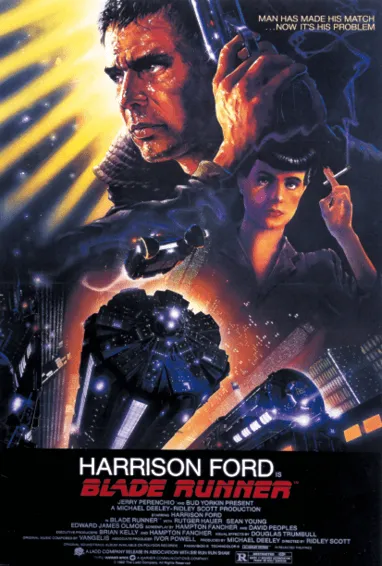

- Ridley Scott, Blade Runner, 1982

Adaptation à l'écran du roman de 1966 de Philipp K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, ce film retrace le drame d'une raison artificielle privée de passé et qui découvre le monde, sans repères ni rêves.

Liens avec les autres

champs disciplinaires

-

Humanités, littérature et philosophie

L'humain et ses limites - Arts

La norme et la liberté créatrice - Histoire

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez une .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez en classe pour réviser la notion de ce chapitre.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille