Chapitre 12

Synthèse

L'État

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Pour vivre ensemble, les êtres humains ont besoin d'un État qui détient et exerce divers pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire, policier, militaire, etc.). Sans lui, il n'y aurait pas d'arbitre pour faire respecter les lois qui rendent compatible l'exercice de la liberté de l'un avec celle d'un autre. Pour autant, l'État est une création humaine, conçue et administrée par des hommes qui sont susceptibles d'en abuser. C'est pourquoi, au lieu de considérer que l'État est invariablement le protecteur de l'individu et de ses libertés, il s'agit de s'interroger sur son apport.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 1Avons‑nous besoin d'être gouvernés ?

- Avons‑nous besoin de l'État ?

L'état de nature est une fiction permettant de se représenter ce qu'il adviendrait aux individus laissés à eux‑mêmes et à leurs désirs. Un conflit de tous contre tous apparaîtrait et personne ne serait libre de rien ; dans une telle situation, personne n'est jamais assez fort ni puissant pour assurer durablement une domination sur les autres. Par ailleurs, exercer une force sur quelqu'un ne crée aucun droit sur lui. Rousseau explique que la force relève de l'ordre du fait et ne produit pas l'obligation d'être respecté dans l'esprit de celui qui la subit. Aucune autorité ne peut donc fonder son pouvoir sur la force et la crainte qu'elle inspire. - Quelles règles peuvent nous gouverner ?

Par conséquent, la création d'une société viable exige une autorité politique reconnue légitime par l'ensemble des citoyens. Réunis en corps, ceux-ci forment alors une véritable communauté politique. Cette dernière n'est pas comparable à une grande famille, comme nous le dit Rousseau, car les rapports entre les individus sont déterminés et encadrés par les règles de droit et non par des liens affectifs et moraux.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 2À quelles conditions l'État est‑il légitime ?

- Les missions de l'État le légitiment‑elles ?

À quelles conditions l'autorité est reconnue et acceptée ? L'État détient la souveraineté légitime si les lois expriment la volonté générale, si le gouvernement n'outrepasse pas ses missions (favoriser et protéger les libertés individuelles, selon Mill) et si l'administration est impartiale dans la conduite des affaires publiques – tout en fournissant une liberté réelle au citoyen, selon Hegel. - Quelles sont les sources de l'autorité légitime ?

L'État fonde son autorité potentiellement sur trois sources, comme l'explique Weber, mais cette autorité reste toujours en débat en raison du niveau d'expertise des responsables de l'État comparé à celui du peuple, et en raison des risques de confiscation des libertés au nom de l'efficacité. La séparation des pouvoirs chère à Montesquieu semble donc importante et la désobéissance civile publique et pacifique devient dès lors possible, selon Rawls.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 3Qui peut gouverner ?

- Gouverner, est‑ce une compétence d'experts ?

Une fois résolu le problème de la fondation légitime de l'État, une autre question se pose : qui doit exercer le pouvoir ? Aristote propose que les gouvernants soient formés d'abord à obéir, quand Durkheim souhaite un contre‑pouvoir face à l'État qu'il reconnaît, cependant, comme la source de la sécurité et du bien public.

- Qui établit les valeurs de l'État ?

La décision politique suppose de disposer de certaines connaissances mais elles ne sont pas suffisantes. En effet, la décision se fait aussi en fonction de valeurs et de principes : or, personne n'a le monopole de la définition de la justice. Une dérive est possible : l'État peut être tenté par sa propre conservation, arguant de la Raison d'État pour mener une politique qui n'est qu'à son service.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime.― Max Weber

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. II ment froidement ; et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche : « Moi, l'État, je suis le peuple ».― Friedrich Nietzsche

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser.― Montesquieu

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La fin de l'État est donc en réalité la liberté.― Baruch Spinoza

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- La politique est‑elle seulement l'affaire de l'État ?

- L'État est‑il au‑dessus des lois ?

- L'État est‑il un mal nécessaire ?

- L'intervention de l'État est‑elle nécessaire pour réduire les injustices ?

- L'État est‑il menacé quand les citoyens discutent les lois ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Jean‑Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762 •

- Baruch Spinoza, Traité politique, 1670

- Aristote, Politique, vers 330 av. J.-C.

- Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, 1951

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À voir

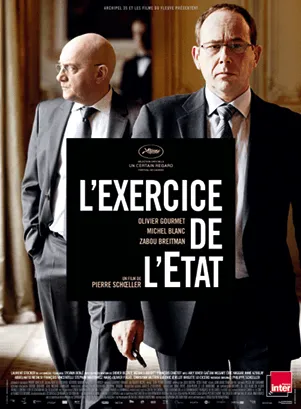

- Pierre Schoeller, L'Exercice de l'État, 2011

Ce film franco‑belge décrit la contradiction d'un ministre en pleine ascension, partagé entre la fidélité à ses convictions et le réalisme politique. Le titre est une contraction de deux expressions : le pouvoir de l'État et l'exercice du pouvoir.

Liens avec les autres

champs disciplinaires

- Histoire

- Sciences économiques et sociales

L'État, acteur économique et régulateur

- Sciences politiques

À lire

- Georges Orwell, 1984, 1949

Ce célèbre roman d'anticipation décrit la dérive totalitaire d'un État contrôlant tous les aspects de la vie de l'individu, où la frontière entre privé et public disparaît au nom d'une idéologie liberticide. - Pierre Bourdieu, Sur l'État, Cours au collège de France,

2012

Le sociologue traite de la notion d'État en la présentant comme le carrefour de divers intérêts et comme une fiction collective destinée à faire admettre l'idée de service du bien commun.

- Simone Goyard‑Fabre, L'État : figure moderne de la politique, 1999

Il s'agit d'une étude de la notion d'État sur le plan historique, juridique, et philosophique, jusqu'à la crise de la modernité qui interroge les formes de l'État contemporain. - Franz Kafka, Le procès, 1925

Un homme arrêté sans raison doit se battre contre un appareil d'État pour prouver son innocence, alors qu'il est accusé d'un délit qu'il ignore.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez une anthologie complémentaire .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez en classe pour réviser la notion de ce chapitre.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille