Chapitre 16

Synthèse

La liberté

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

La liberté présente des enjeux politiques, socio-économiques et ontologiques.

Sur le plan politique, la liberté questionne les rapports entre gouvernants et gouvernés, sur le plan socio-économique, le sentiment de liberté de l'individu au sein d'un groupe et sur le plan ontologique, la prise de conscience de ce qui nous détermine.

Comment le sujet peut-il gagner en liberté sur tous ces plans ?

Sur le plan politique, la liberté questionne les rapports entre gouvernants et gouvernés, sur le plan socio-économique, le sentiment de liberté de l'individu au sein d'un groupe et sur le plan ontologique, la prise de conscience de ce qui nous détermine.

Comment le sujet peut-il gagner en liberté sur tous ces plans ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 1Être citoyen, est-ce renoncer à une part de liberté ?

- Quelle liberté gagnons-nous en entrant dans le corps social ?

À l'état de nature, l'individu se définit par lui-même. Il a le pouvoir de se gouverner lui-même, seul, et il peut faire tout ce qu'il veut dans la limite des contraintes naturelles. Cependant, Rousseau explique que cette licence se mue en liberté politique par le pacte social : nous y gagnons la force de protéger par la loi, votée à la majorité de tous les citoyens, notre personne et nos biens. - La liberté du citoyen ne dépend-elle que du politique ?

S'il appartient à l'État de garantir à tous des libertés fondamentales, son intervention doit rester dans le cadre de sa mission de justice. Constant craint qu'un État trop zélé ne menace les libertés individuelles pour le bien, réel ou prétendu, des libertés publiques. Toutefois, le citoyen ne manifeste-t-il pas des revendications contradictoires, comme l'indique Tocqueville, demandant plus de liberté et plus de dirigisme dans le même temps ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 2Peut-on être libre dans une société inégalitaire ?

- Se sentir libre suppose-t-il l'égalité des chances de départ ?

L'égalité des chances de départ semble nécessaire pour que chaque individu puisse voir les inégalités sociales compensées. Ces dernières pourraient empêcher certains projets de carrière et des choix de vie que l'individu définit au sein d'un groupe social donné. La pauvreté, pointée par Spitz, ou l'impossibilité d'accéder au pouvoir en raison de sa naissance, comme le signale Cicéron, sont des discriminations qui interdisent l'exercice de la liberté dans les faits. - L'émancipation est-elle une condition de la liberté ?

La discrimination qu'un groupe fait subir à un autre crée des conditions d'inégalité d'accès aux droits ou des inégalités de droits. Le combat d'Olympe de Gouges pour les droits de la femme rappelle que l'égalité, ici des genres, est une condition d'accès à la liberté.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 3Est-on libre malgré ce qui peut nous déterminer ?

- Par quoi sommes-nous déterminés ?

Bourdieu et la sociologie nous font connaître les déterminismes qui nous influencent ou nous définissent. Nous sommes multidéterminés : déterminisme biologique, déterminisme social et culturel, déterminisme éducatif ou encore déterminisme économique. Face à ces habitudes qui nous font penser, agir et réagir de manière mécanique, peut-on encore affirmer notre liberté ? - Sommes-nous absolument libres de nos choix ?

Sartre affirme la liberté de nos existences tant que nous avons conscience de notre capacité de choix. Malgré le contexte historique ou sociologique dans lequel nous vivons, nous pouvons faire des choix et nous devons les assumer en admettant que nous en sommes, au moins en partie, responsables.

Notre liberté résulte de cet acte d'engagement.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.― Jean-Jacques Rousseau

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La liberté ne peut être qu'une expérience de la libération.― Georges Canguilhem

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes Périgourdins ou Allemands.― Michel de Montaigne

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Suprême liberté : vivre sans rechercher ni fuir quoi que ce soit.― Marc Aurèle

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Notre liberté est elle absolue ?

- La liberté est-elle menacée par l'égalité ?

- L'État favorise-t-il la liberté ?

- La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, 1835 •

- Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme, 1946

- Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, 170-180 apr. J.-C.

- Olympe de Gouges, Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, 1791

- Marie de Gournay, Égalité des hommes et des femmes, et autres textes, 1622

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À voir

- Pierre Schoeller, Un peuple et son

roi, 2018

Ce film raconte le début de la Révolution française, de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 à la mort du roi Louis XVI, décapité.

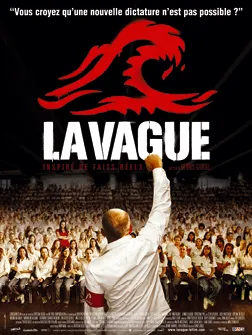

- Dennis Gansel, La Vague (Die Welle),

2008

Le film interroge la possibilité de dictatures à venir. Professeur en lycée, Rainer Wenger, au lieu de proposer à ses élèves un cours classique sur l'autocratie, les met en situation de vivre la dictature à la première personne.

À lire

- Jack Kerouac, Sur la route (On the Road), 1957

Il s'agit du récit de voyage de deux jeunes hommes qui traversent les États-unis, font des rencontres, génèrent des conflits, développent et rompent des amitiés et des amours, sans vraiment s'attacher aux êtres ni aux lieux. Le roman présente ainsi l'errance d'une génération. - Paul Éluard et Man Ray, Les Mains libres, 1937

De l'amitié profonde entre Man Ray, le peintre photographe, et Paul Eluard, le poète, naîtra ce recueil de poèmes illustrés de dessins. Les thématiques de l'ouvrage sont, entre autres, les femmes, la liberté, ou encore le pouvoir créateur de la main. - Marta Breen et Jenny Jordahl, Histoire(s) de femmes, 150

ans de lutte pour leur liberté et leurs droits, 2019

Cette bande dessinée rend hommage aux femmes qui, dans l'histoire, se sont battues pour leur liberté et leurs droits. Des figures très variées de ce combat pour la liberté sont citées, telles que Margaret Sanger, Harriet Tubman ou encore Olympe de Gouges.

Liens avec les autres champs disciplinaires

- Sciences politiques

- Sciences économiques et sociales

- Humanités, littérature et philosophie

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez une anthologie complémentaire .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez en classe pour réviser la notion de ce chapitre.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille