Chapitre 9

Cours 2

Durabilité et gouvernance des territoires ruraux

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Comment gérer durablement les espaces ruraux ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

ADes dynamiques contrastées

Les campagnes des villes, des littoraux et des vallées urbanisées (25 % de la population

sur 26 % du territoire). Sous l'influence des villes, ces espaces ruraux connaissent une

forte croissance résidentielle, un renouveau démographique et économique.

Les campagnes agricoles et industrielles (9 % de la population sur 26 % du territoire). Ces espaces ruraux, peu denses, connaissent des dynamiques démographiques et économiques très contrastées. Les activités agricoles, industrielles et agro‑industrielles y sont prépondérantes.

Les campagnes vieillies aux très faibles densités (8 % de la population sur 42 % du territoire). Ces espaces ruraux, parfois difficiles d'accès et souvent éloignés des services, sont confrontés à la désertification, au vieillissement de leur population et à une paupérisation importante. Certains connaissent un regain démographique.

Les campagnes agricoles et industrielles (9 % de la population sur 26 % du territoire). Ces espaces ruraux, peu denses, connaissent des dynamiques démographiques et économiques très contrastées. Les activités agricoles, industrielles et agro‑industrielles y sont prépondérantes.

Les campagnes vieillies aux très faibles densités (8 % de la population sur 42 % du territoire). Ces espaces ruraux, parfois difficiles d'accès et souvent éloignés des services, sont confrontés à la désertification, au vieillissement de leur population et à une paupérisation importante. Certains connaissent un regain démographique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Actualisation disponible. Cliquez ici pour l'afficher

EXCLU. PREMIUM

BUne durabilité en question face au défi des mobilités

Des mobilités

peu durables. Les déplacements sont nombreux au sein des espaces ruraux

et entre les espaces ruraux et les espaces urbains. La vie des périurbains est marquée

par l'importance des déplacements pour le travail, la scolarisation et les achats. Le taux

d'équipement en automobile des ménages ruraux est le plus élevé de France. Les déplacements

pèsent lourdement sur les budgets des ménages, comme la contestation de la

hausse des prix du carburant en

La multifonctionnalité et le numérique, des solutions ? Le caractère multifonctionnel des espaces ruraux ainsi que le développement du télétravail sont autant de propositions valorisées par les citoyens et instances politiques pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.

2018 avec les « gilets jaunes » l'a illustré.

2022 et les aides gouvernementales déployées l'ont illustré.

Ces mobilités

interpellent également sur le plan environnemental.

La multifonctionnalité et le numérique, des solutions ? Le caractère multifonctionnel des espaces ruraux ainsi que le développement du télétravail sont autant de propositions valorisées par les citoyens et instances politiques pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

90 %

des ménages ruraux disposent d'au moins une voiture

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Cohésion territoriale : capacité à concilier la diversité des territoires et la réduction des inégalités entre citoyens liées à lʼespace.

- Mobilité : déplacement d'une ou plusieurs personnes, quel que soit le motif (travail, études, loisirs, déménagement, tourisme, migration, etc.).

- Politique agricole commune (PAC) : politique mise en place par l'UE dans les années 1960 pour augmenter la production agricole. Elle vise aujourd'hui à soutenir les agriculteurs et à préserver l'environnement.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Là est la véritable nouveauté : les campagnes font partie du fonctionnement urbain, à toutes ses échelles.― Martin Vanier, géographe, 2012

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

CDes acteurs nombreux qui peinent à coopérer

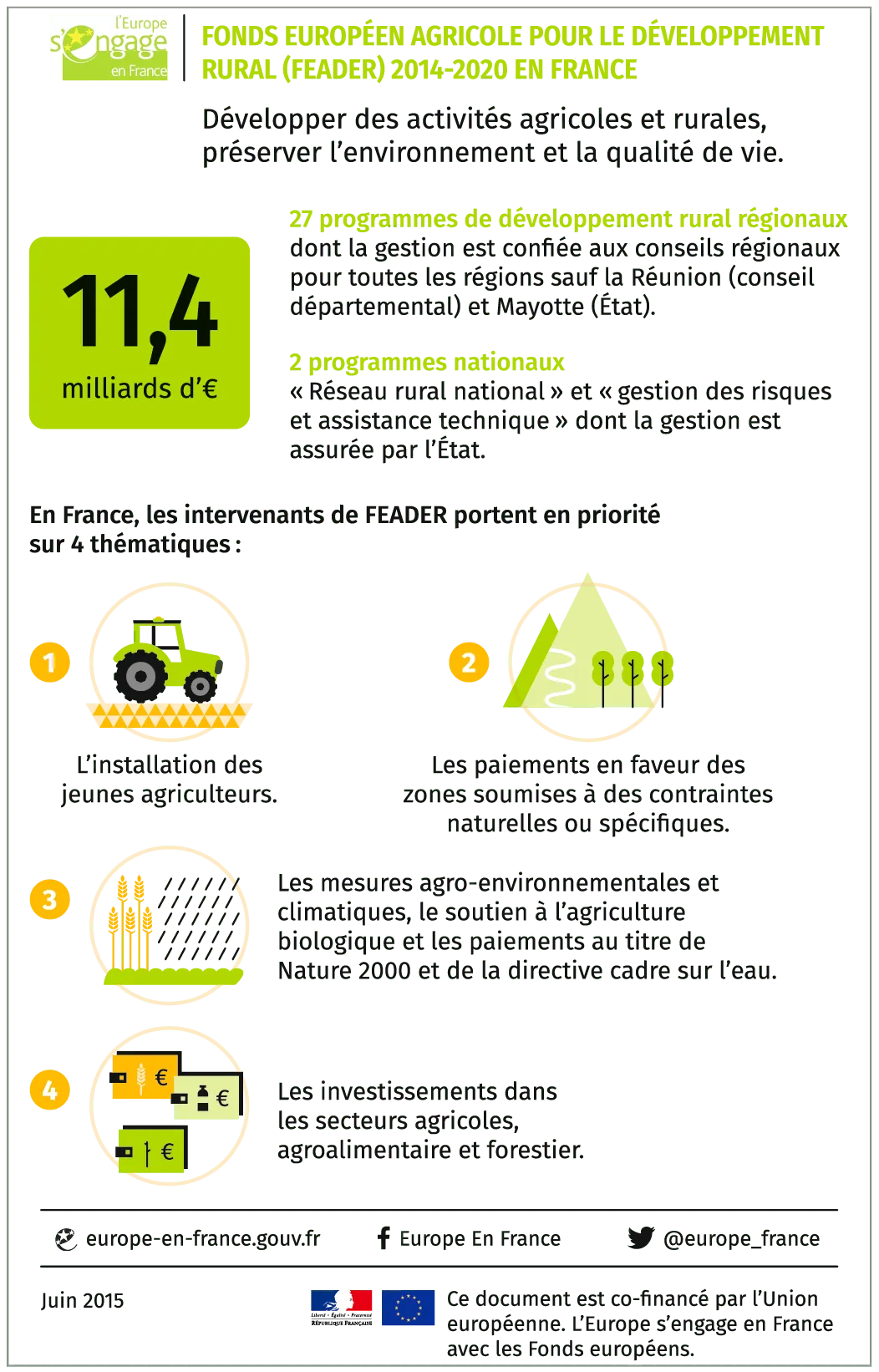

De la compétition à la coopération : le « mille-feuille » des acteurs. L'Union européenne,

l'État (avec les zones de revitalisation rurale), l'échelon régional et local (les collectivités

territoriales) mais aussi la société civile et les acteurs économiques privés participent à la

gestion des territoires ruraux. L'UE soutient massivement l'agriculture française par le biais

d'aides directes (PAC

, FEDER, FSE, FEADER). Ces différents acteurs sont à l'origine de

projets et d'initiatives à différentes échelles. Si leurs objectifs peuvent être communs – dynamiser des territoires –, la vision d'un même espace rural et de la mise en oeuvre

des objectifs peut faire l'objet de tensions.

Une baisse des dotations publiques qui pénalise les territoires. Dans le cadre des fusions communales, de la réorganisation intercommunale (loi NOTRe de 2015, qui concerne particulièrement le rural) et de l'évolution des finances locales, les difficultés sont particulièrement aiguës et les dossiers sensibles pour les territoires du rural isolé, les plus vulnérables économiquement : connexions aux réseaux (routiers, ferrés, numériques, etc.), maintien de la présence des services publics (écoles, bureaux de poste, services de santé, etc.). Ces différents choix d'aménagement questionnent les principes de cohésion territoriale et d'égalité entre les territoires.

Une baisse des dotations publiques qui pénalise les territoires. Dans le cadre des fusions communales, de la réorganisation intercommunale (loi NOTRe de 2015, qui concerne particulièrement le rural) et de l'évolution des finances locales, les difficultés sont particulièrement aiguës et les dossiers sensibles pour les territoires du rural isolé, les plus vulnérables économiquement : connexions aux réseaux (routiers, ferrés, numériques, etc.), maintien de la présence des services publics (écoles, bureaux de poste, services de santé, etc.). Ces différents choix d'aménagement questionnent les principes de cohésion territoriale et d'égalité entre les territoires.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les documents du cours

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1Le rural au service du marketing territorial

Affiche promotionnelle pour le département de la Manche, pavillon Normandie, lors du Salon international de l'agriculture en 2012.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2L'Union européenne et les espaces ruraux

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Selon quels principes travaillez‑vous ?

Nous travaillons selon les principes de l'agriculture raisonnée, nous limitons ainsi les intrants dans le sol de nos prairies. Nous avons 160 chèvres à la traite et en tout 200 animaux sur l'exploitation. Nous souhaitons à terme pouvoir produire notre fromage en plus du projet de ferme pédagogique qui est notre projet initial. Une ferme pédagogique seule n'est pas un projet viable économiquement donc nous vendons aussi du lait. Celui-ci est dans la zone d'appellation d'origine protégée Valençay.

Quel regard portes-tu sur ton métier ?

Être exploitante agricole me convient car je suis indépendante. Je trouve aussi très valorisant de devoir tout gérer (la trésorerie, les perspectives). C'est un métier passionnant mais c'est aussi très exigeant. Travailler avec des animaux implique de se lever tous les jours à la même heure, de ne pas avoir de jour de repos. On a souvent l'image de l'agriculteur comme étant un « bouseux » mais il faut de sacrées connaissances pour faire correctement ce métier difficile !

« Vivre dans un espace rural », ça veut dire quoi pour toi ?

C'est un privilège ! J'y ai vécu mon enfance mais avoir étudié en région parisienne me fait d'autant plus savourer la sérénité de mon cadre de vie qui ne m'empêche nullement d'aller au cinéma et d'aller voir des expositions. Mais je déplore la disparition de certains services publics.

Nous travaillons selon les principes de l'agriculture raisonnée, nous limitons ainsi les intrants dans le sol de nos prairies. Nous avons 160 chèvres à la traite et en tout 200 animaux sur l'exploitation. Nous souhaitons à terme pouvoir produire notre fromage en plus du projet de ferme pédagogique qui est notre projet initial. Une ferme pédagogique seule n'est pas un projet viable économiquement donc nous vendons aussi du lait. Celui-ci est dans la zone d'appellation d'origine protégée Valençay.

Quel regard portes-tu sur ton métier ?

Être exploitante agricole me convient car je suis indépendante. Je trouve aussi très valorisant de devoir tout gérer (la trésorerie, les perspectives). C'est un métier passionnant mais c'est aussi très exigeant. Travailler avec des animaux implique de se lever tous les jours à la même heure, de ne pas avoir de jour de repos. On a souvent l'image de l'agriculteur comme étant un « bouseux » mais il faut de sacrées connaissances pour faire correctement ce métier difficile !

« Vivre dans un espace rural », ça veut dire quoi pour toi ?

C'est un privilège ! J'y ai vécu mon enfance mais avoir étudié en région parisienne me fait d'autant plus savourer la sérénité de mon cadre de vie qui ne m'empêche nullement d'aller au cinéma et d'aller voir des expositions. Mais je déplore la disparition de certains services publics.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille