Fiche méthode 3

Comment analyser une image mobile (cinéma) ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

J'apprends à ne plus être passif(ve) lorsque je regarde un film : je prends conscience des choix qui sont opérés par le réalisateur.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

AJe comprends comment est filmée la scène

L'angle de prise de vue

- La caméra peut être placée :

- en face de ce qu'elle filme, dans un angle « normal » ;

- mais aussi au-dessus du sujet filmé, en plongée.

- ou au-dessous du sujet filmé, en contre-plongée.

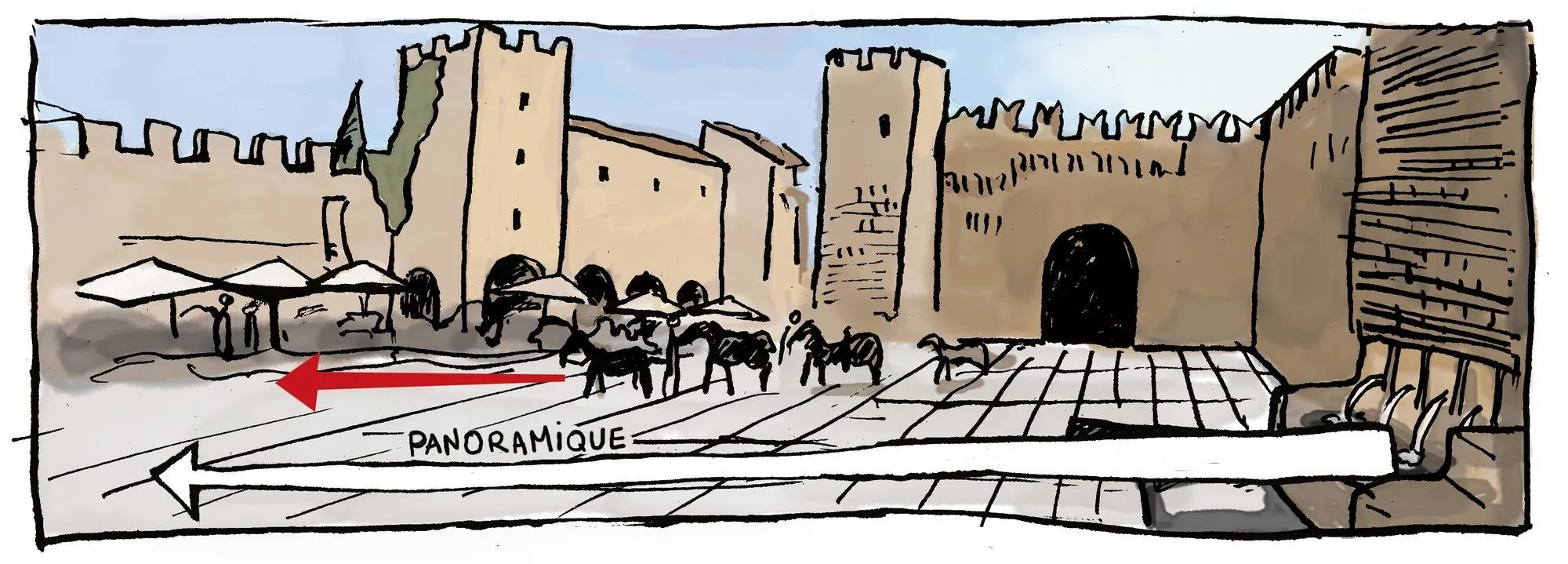

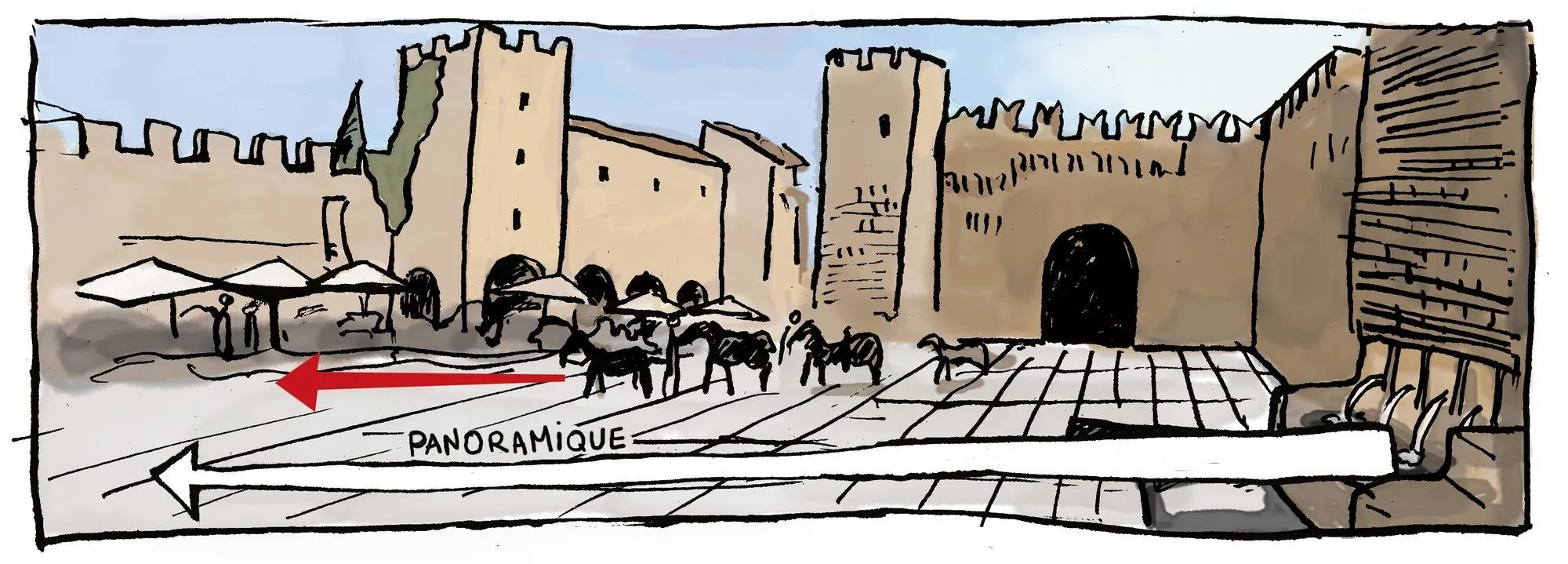

Le travelling

- La caméra est déplacée (sur des rails, dans un véhicule, ou à l'épaule) alors qu'elle filme.

- Dans un travelling avant, la caméra avance ;

- dans un travelling arrière, elle recule ;

- dans un travelling latéral, elle se déplace horizontalement, de gauche à droite ou inversement ;

- dans un travelling vertical, elle se déplace du haut vers le bas ou inversement.

- La caméra peut aussi rester à un point fixe et filmer

- tout autour d'elle (un panoramique) ;

- en effectuant un zoom (avant ou arrière).

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

BJe repère ce qui est montré (ou non)

- Les choix du réalisateur ont un sens.

J'observe le champ visuel

- Le champ = l'espace visuel délimité par le cadre de l'image (ce que l'on voit sur l'image).

- Le hors champ = ce qui fait partie de la scène mais qui n'est pas dans le champ (par exemple, un personnage dans le champ s'adresse à un autre qu'on ne voit pas sur l'image).

- Le contrechamp = une prise de vue effectuée dans la direction opposée à celle du champ. L'alternance champ/contre- champ est utilisée pour mettre en scène un dialogue.

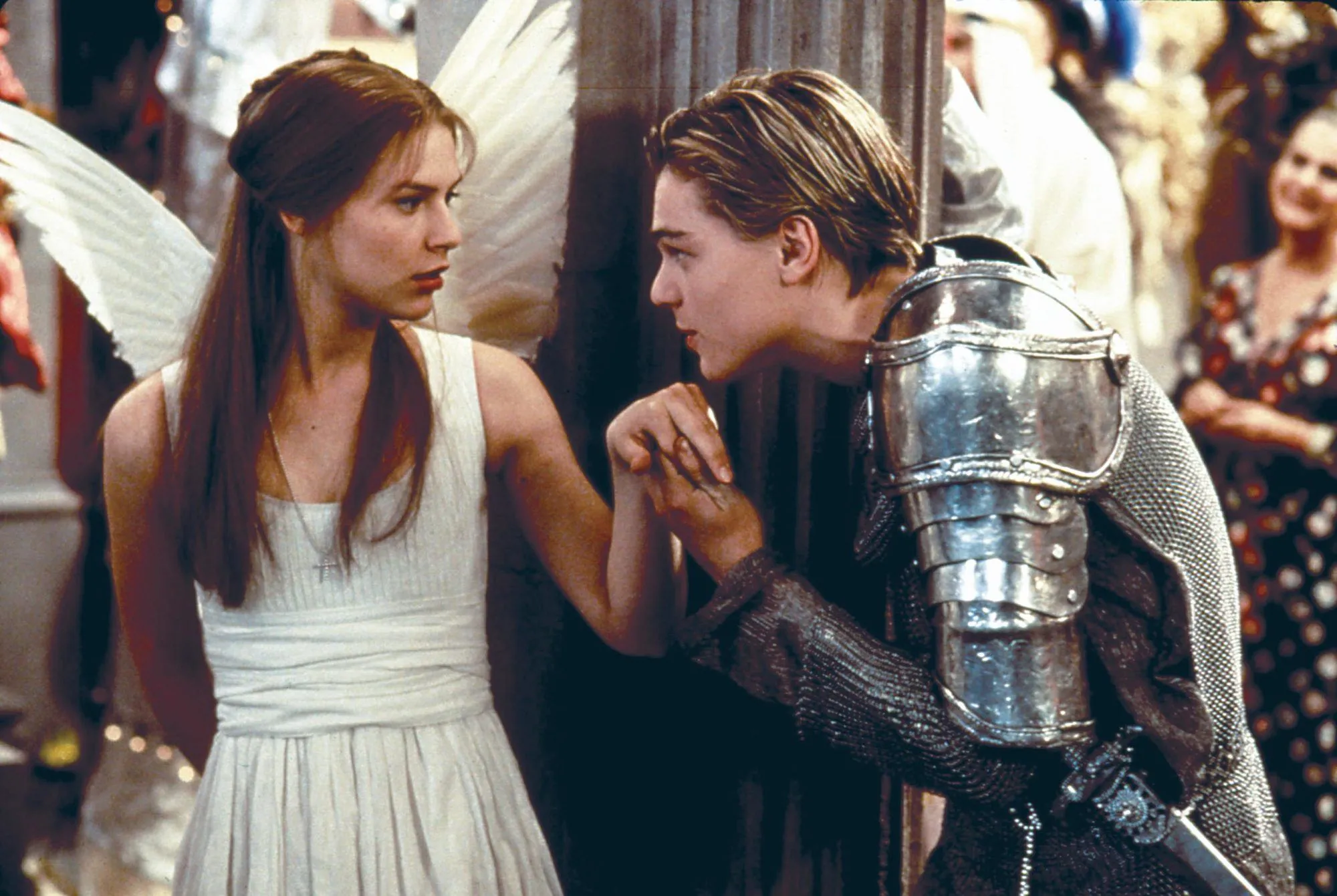

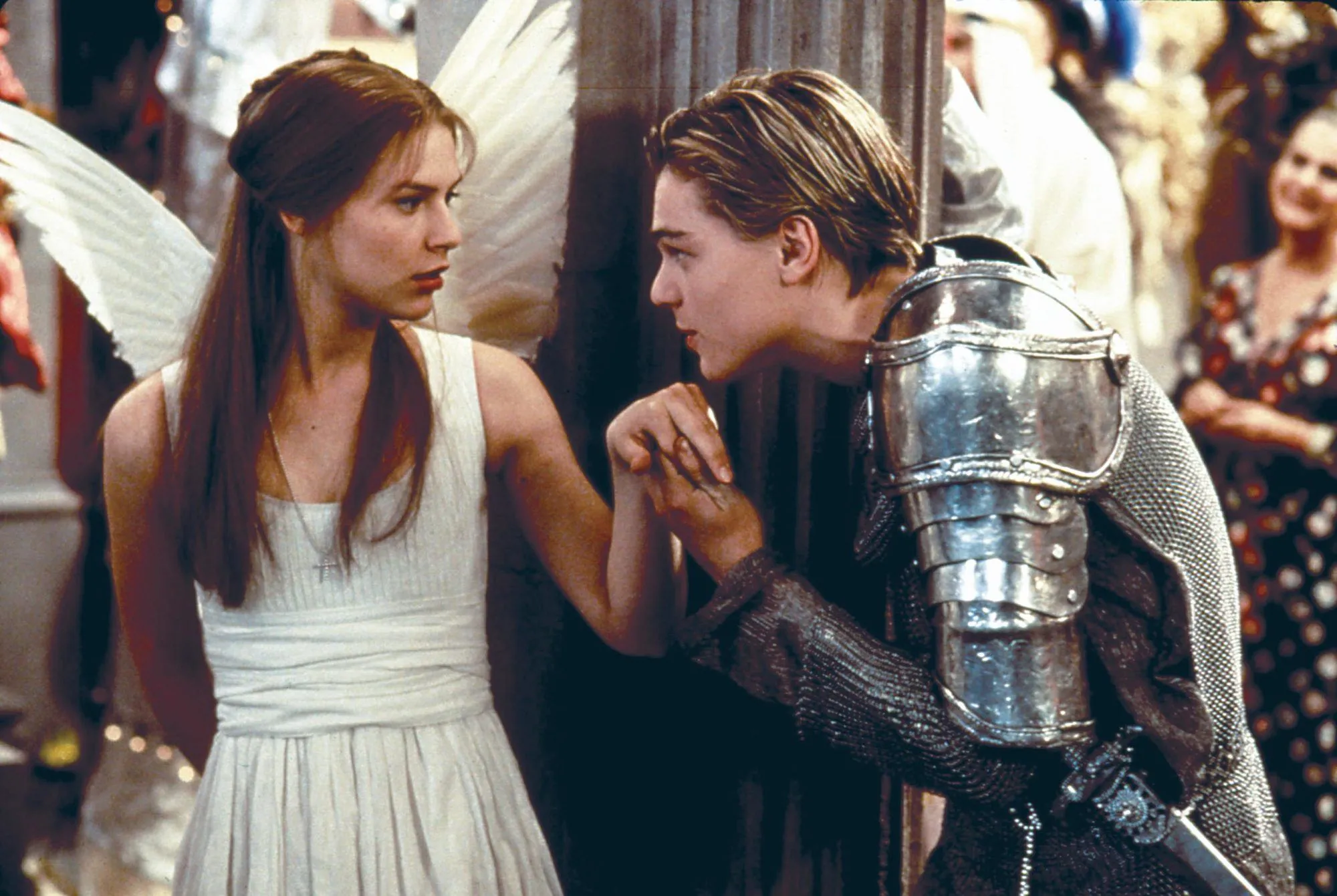

Roméo et Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

CSuite

J'identifie les plans

En fonction de la distance que l'on met avec le sujet filmé, le sujet apparaitra plus ou moins gros et plus ou moins d'éléments (personnages ou éléments du décor) entreront dans le cadre.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Plan général : il sert à décrire le lieu où se déroule l'action, son contexte ; il est donc généralement placé au début d'un film ou d'une séquence.

Roméo et Juliette, storyboard de Franco Zeffirelli.

Roméo et Juliette, storyboard de Franco Zeffirelli.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Plan d'ensemble : il a à peu près la même fonction que le plan général (montrer le lieu), mais se focalise sur une place, une rue... ; le cadre est donc à l'échelle humaine, ce qui permet aussi de montrer les personnages de loin, en train de se déplacer par exemple.

Roméo et Juliette, storyboard de Franco Zeffirelli.

Roméo et Juliette, storyboard de Franco Zeffirelli.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

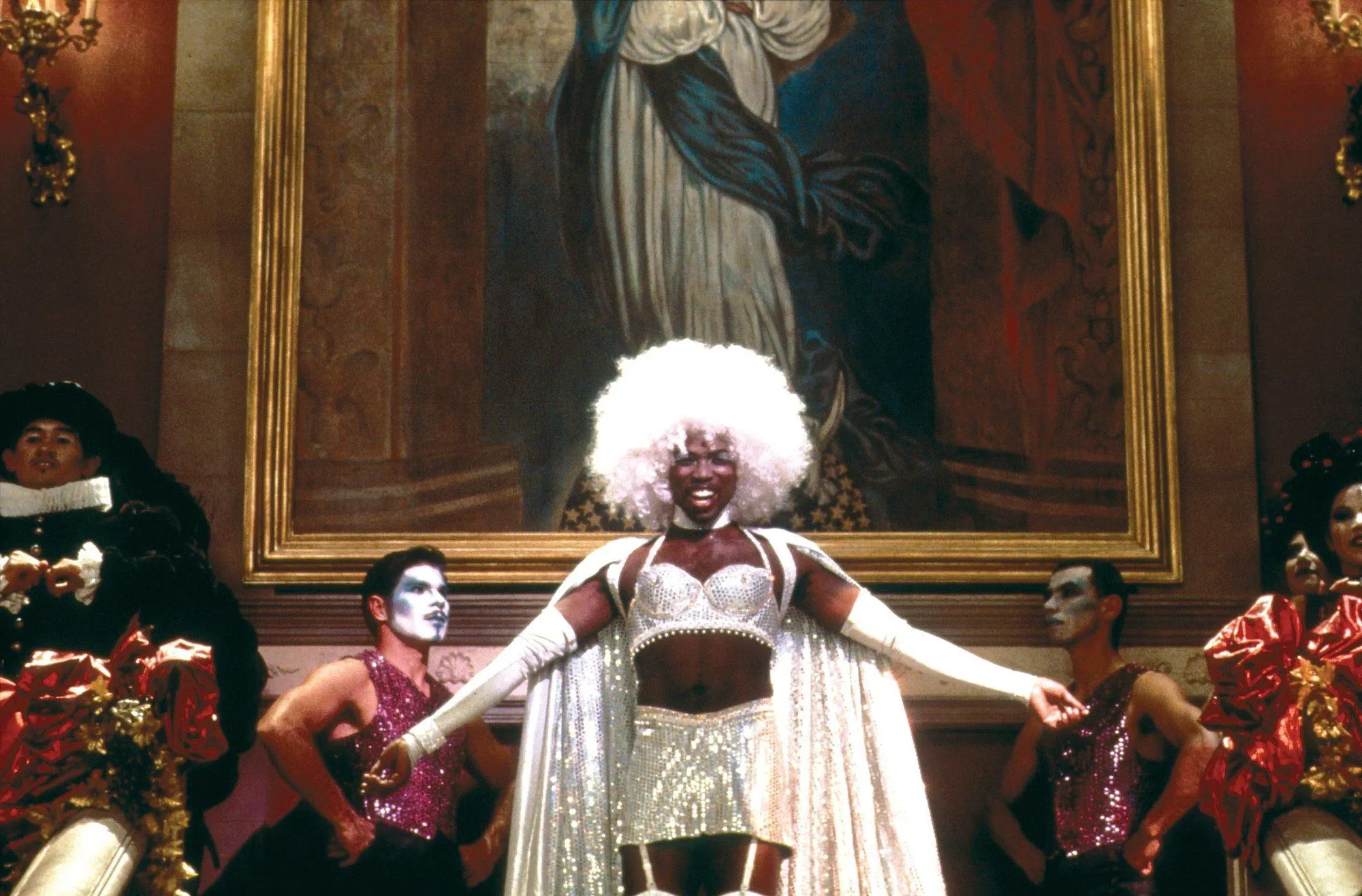

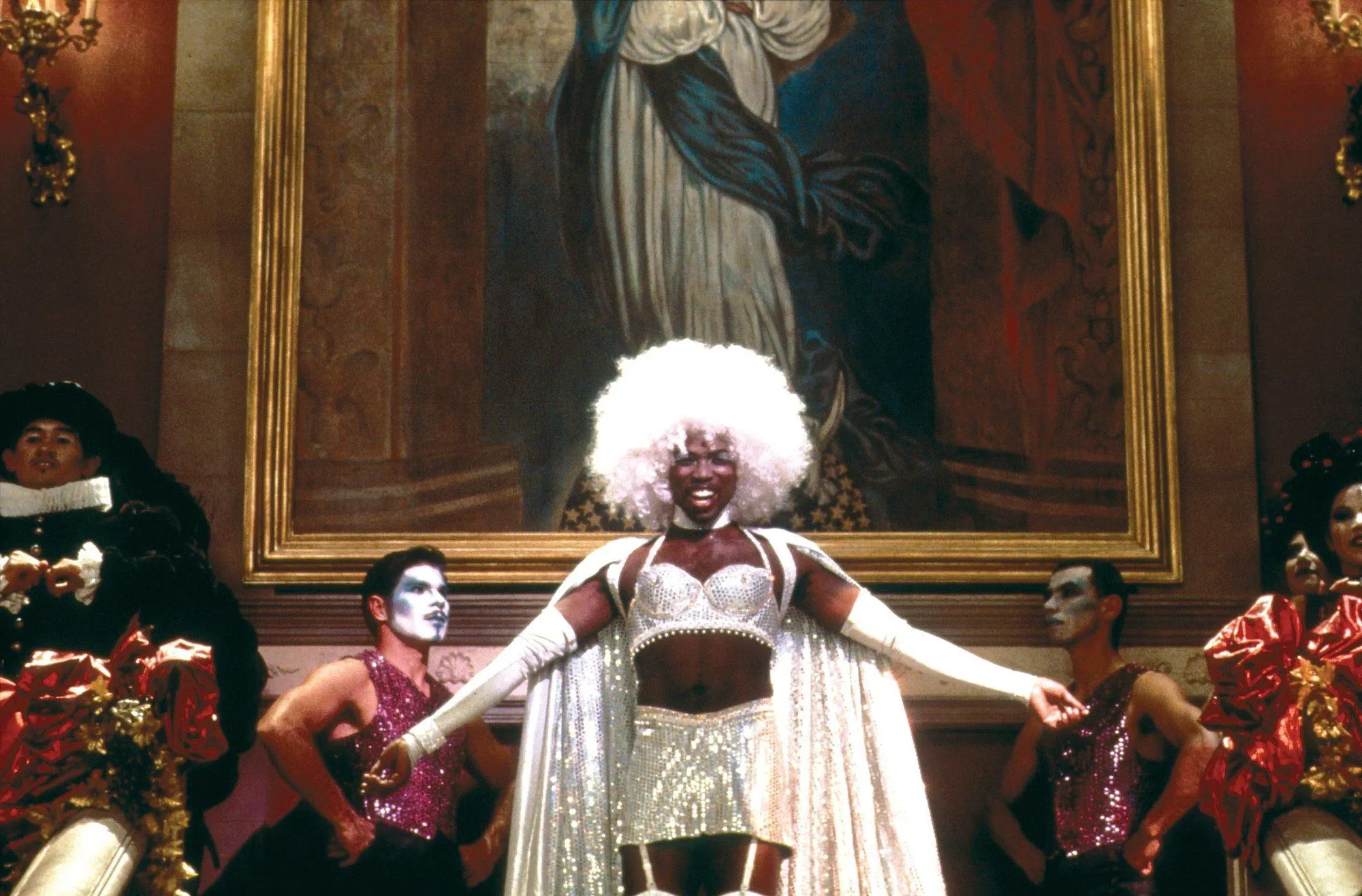

Plan moyen : ce type de plan ne met pas l'accent sur le décor (comme les deux précédents), mais sur le personnage, qu'il montre de la tête aux pieds. Ce plan est privilégié pour la description d'ensemble d'un personnage, ainsi que pour montrer l'action.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Plan américain : on parle de plan américain car c'est un plan qui s'est fait connaitre avec les westerns : le personnage est cadré de la tête au milieu des cuisses, ce qui laisse voir ses pistolets accrochés à la ceinture.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Plan rapproché : la caméra est assez près des corps et montre un person- nage ou un groupe de la tête à la taille (« plan rapproché taille »), ou de la tête à la poitrine (« plan rapproché poitrine »). Il permet de créer une certaine proximité avec le personnage, surtout dans le cas du plan rapproché poitrine, qui se focalise sur le visage et donne à voir les émotions du personnage.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

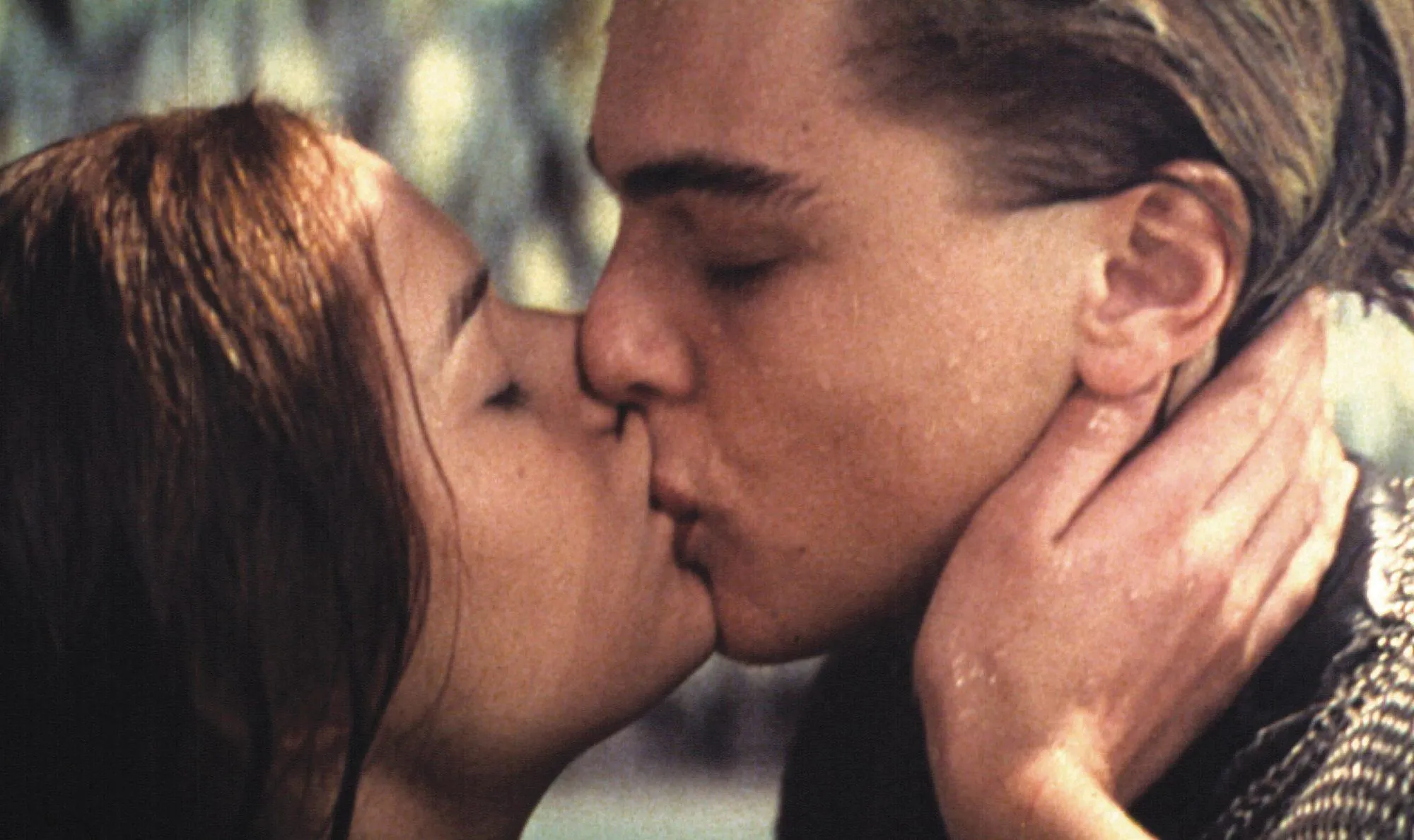

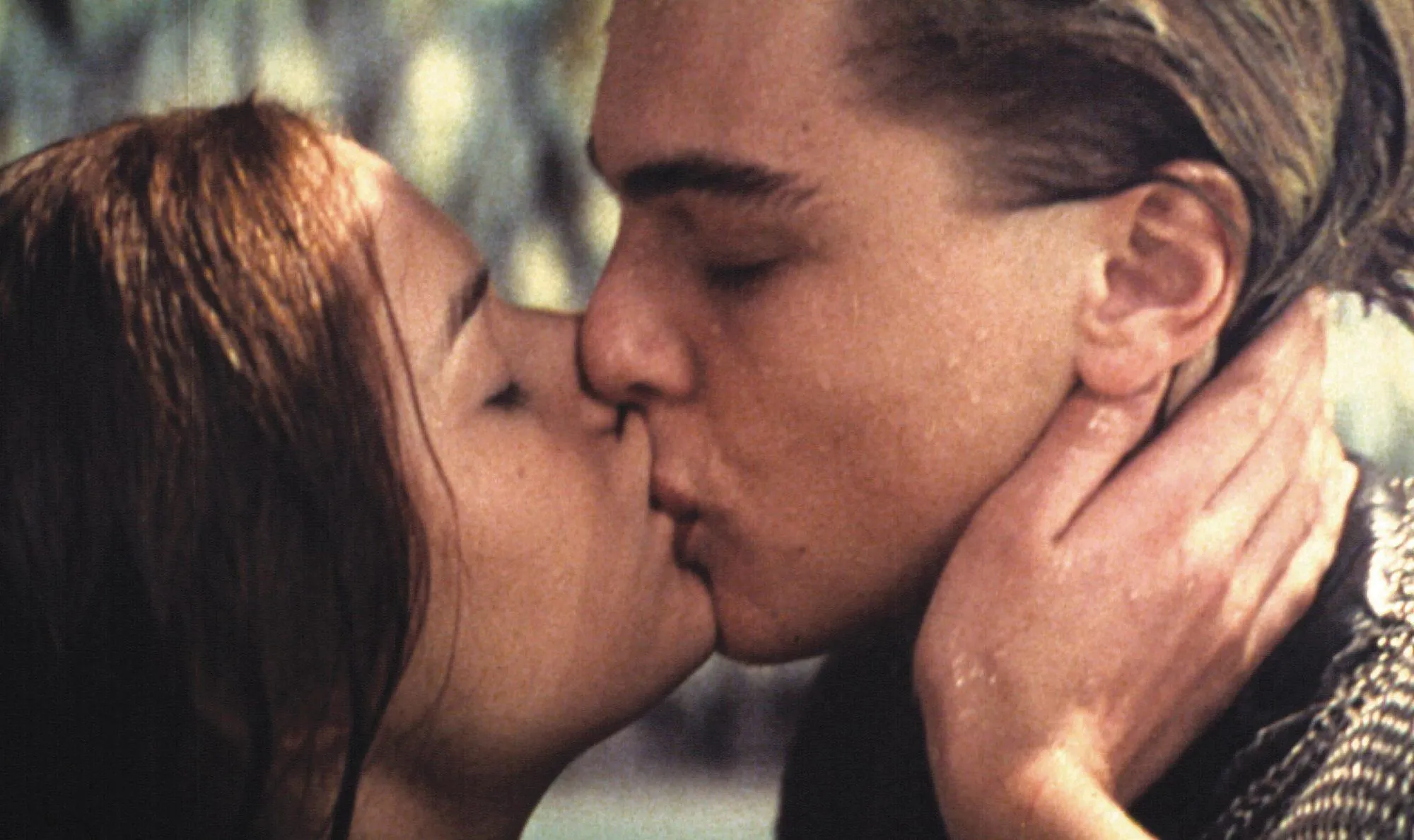

Gros plan : il permet de montrer les moindres expressions du visage, les moindres nuances dans le regard ; c'est donc le plan parfait pour montrer les émotions et sentiments d'un personnage. Mais le gros plan sert également à mettre l'accent sur un détail qu'il est important que le spectateur repère (un indice dans un film policier par exemple). Quand le cadre est encore plus resserré (sur un petit objet comme une montre, ou sur des yeux, une bouche...) on parlera de très gros plan.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Roméo + Juliette, film de Baz Luhrmann, 1996.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

DJe suis attentif(ve) à ce que j'entends

- Le texte prononcé

- Que disent les personnages et/ou le narrateur ?

- Sur quel ton ?

- Avec quel volume de voix (texte chuchoté, crié...) ?

- Avec quel débit de parole (très rapide, bafouillé, lent...) ?

- Les bruits, les sons

- Ils peuvent accompagner l'image (essayez d'imaginer une scène d'accident de voiture silencieuse !),

- la précéder (les pas d'un personnage qui arrive),

- ou la remplacer (le bruit d'une voiture qui démarre peut faire comprendre qu'un personnage prend la fuite).

- La musique

- De quel type de musique s'agit-il ?

- Quelle atmosphère crée-t-elle ?

- Est-elle en harmonie ou au contraire en décalage avec l'image ? (Imaginez la scène de première rencontre de Roméo et Juliette sur une comptine enfantine...).

- Le silence

- Il est important à repérer aussi. J'essaie de l'interpréter (angoisse, admiration...).

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille