Chapitre 3

Exercices

Objectif Bac

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

32Comprendre les attendusAcidité d'un vin blanc

✔ VAL : Analyser des résultats

✔ APP : Faire un schéma

D'après le sujet Bac S, Liban, 2011.

L'acidité d'un vin permet d'évaluer ses qualités gustatives et sa stabilité. Le vin contient généralement de l'acide éthanoïque et des gaz dissous \text{(CO}_2\text{(g), NO}_2\text{(g))} qu'il convient d'éliminer avant de réaliser le dosage. L'acidité totale \text{AT} correspond à la quantité d'acides dosés lorsqu'on amène le vin à un \text{pH} de 7, en y ajoutant de la soude. En France, l'acidité neutralisée d'un vin s'exprime en (mmol⋅L-1) d'ion oxonium \text{H}_3\text{O}^+\text{(aq)} et l'acidité totale en (g⋅L-1) d'acide sulfurique \text{H}_2\text{SO}_4. Pour être commercialisable, un vin doit présenter une acidité minimale de 50 mmol⋅L-1 et l'acidité totale est généralement comprise entre 3 et 6 g⋅L-1.

On réalise le dosage d'un volume V = 10{,}0 mL de vin décarbonaté par de la soude de concentration c_\text{B} = 0{,}050 mol⋅L-1. On ajoute de l'eau pour assurer l'immersion des électrodes.

1. Faire un schéma légendé du montage.

Cliquez pour accéder à une zone de dessin

| \bm{V}_\bold{B} | 0 | 1{,}0 | 2{,}0 | 3{,}0 | 4{,}0 | 5{,}0 | 6{,}0 | 7{,}0 | 8{,}0 | 9{,}0 | 10{,}0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| \bold{pH} | 3{,}4 | 3{,}5 | 3{,}5 | 3{,}6 | 3{,}8 | 3{,}9 | 4{,}1 | 4{,}2 | 4{,}3 | 4{,}4 | 4{,}5 |

| \bm{V}_\bold{B} | 11{,}0 | 12{,}0 | 13{,}0 | 14{,}0 | 15{,}0 | 15{,}4 | 15{,}6 | 16{,}0 | 17{,}0 | 18{,}0 | 19{,}0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| \bold{pH} | 4{,}7 | 4{,}9 | 5{,}2 | 5{,}6 | 6{,}3 | 6{,}8 | 7{,}3 | 8{,}3 | 9{,}8 | 10{,}5 | 11{,}0 |

2. Tracer la courbe \text{pH} = f(V_\text{B}) et déterminer le volume à l'équivalence.

3. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.

4. Déterminer l'acidité neutralisée et l'acidité totale du vin. Conclure.

Détails du barème

4. Déterminer l'acidité neutralisée et l'acidité totale du vin. Conclure.

Détails du barème

TOTAL / 7 pts

1 pt

1. Schématiser le montage soigneusement.2 pts

2. Tracer la courbe proprement.1 pt

2. Déterminer V_\text{E}.0,5 pt

3. Écrire correctement l'équation de la réaction.1,5 pt

4. Réaliser l'application numérique.1 pt

4. Analyser le résultat.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

33Dosage des ions dans une eau de brassage

✔ RAI/VAL : Analyser des résultats

✔ ANA : Utiliser et interpréter des documents

✔ ANA : Utiliser et interpréter des documents

D'après le sujet Bac SPCL, Métropole, 2017.

En brasserie, les bières sont toutes produites selon le

même procédé. Cependant, en fonction de l'eau utilisée,

toutes ne possèdent pas les mêmes caractéristiques.

On dose un volume V_0 = 100 mL d'une eau de brassage par une solution de nitrate d'argent \text{(Ag}^+\text{(aq)} ; \mathrm{NO}_{3}^{-} \text{(aq))} de concentration c_2 = 10{,}0 mmol⋅L-1. L'équation de la réaction support du dosage est :

Déterminer si cette eau de brassage convient pour la fabrication d'une bière brune.

On dose un volume V_0 = 100 mL d'une eau de brassage par une solution de nitrate d'argent \text{(Ag}^+\text{(aq)} ; \mathrm{NO}_{3}^{-} \text{(aq))} de concentration c_2 = 10{,}0 mmol⋅L-1. L'équation de la réaction support du dosage est :

\mathrm{Ag}^{+}(\mathrm{aq})+\mathrm{Cl}^{-}(\mathrm{aq}) \rightarrow \mathrm{AgCl}(\mathrm{s})

Déterminer si cette eau de brassage convient pour la fabrication d'une bière brune.

Doc.

Différents types de bièreL'eau contient six principaux ions : les ions bicarbonate, sodium, chlorure, calcium, magnésium et sulfate. Leur proportion influence la douceur ou la dureté en bouche de la bière, mais aussi le processus de fabrication :

- la bière blonde, à l'eau douce : elle nécessite une eau peu minéralisée ;

- la bière ambrée, à l'eau riche en oligoéléments : cette eau doit contenir une forte proportion de sulfate de calcium (70 à 150 mg⋅L-1) ;

- la bière brune, à l'eau carbonatée : elle contient une concentration importante en ion bicarbonate (100 à 300 mg⋅L-1) et chlorure (100 à 200 mg⋅L-1).

Données

- Conductivités molaires ioniques : λ\text{(Ag}^+) = 6{,}190 mS·m2·mol-1, λ (\mathrm{NO}_{3}^{-}) = 7{,}150 mS·m2·mol-1 et λ\text{(Cl}^-) = 7{,}639 mS·m2·mol-1

- Masse molaire du chlore : M\text{(Cl)} = 35{,}5 g·mol-1

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

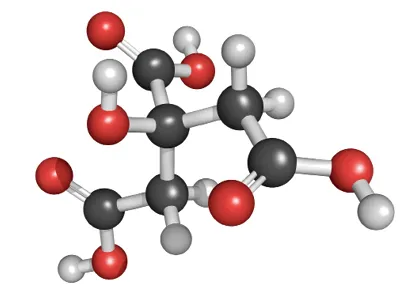

34Acide citrique dans le citron

✔ RAI/ANA : Construire un raisonnement

✔ RAI/ANA : Choisir un protocole

✔ RAI/ANA : Choisir un protocole

D'après le sujet Bac S, Pondichéry, 2013.

L'acide citrique est un acide présent notamment dans les agrumes. Le jus de citron est très riche en acide citrique et en contient environ 50{,}0 g⋅L-1.

On souhaite déterminer la masse d'acide citrique dans un citron. On note \text{H}_3\text{A} l'acide citrique pour simplifier l'écriture. L'acide citrique est un triacide, c'est‑à‑dire qu'il peut libérer trois protons \text{H}^+ selon l'équation :

\mathrm{H}_{3} \mathrm{A}(\mathrm{aq})+3 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l}) \rightarrow \mathrm{A}^{3-}(\mathrm{aq})+3 \mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq})

1. Établir la formule semi‑développée de l'acide citrique, puis donner sa formule brute.

Cliquez pour accéder à une zone de dessin

2. Vérifier que sa masse molaire est M = 192 g⋅mol-1.

3. Préciser les méthodes de titrage adaptées.

On prépare une solution diluée de jus de citron en prélevant 10{,}0 mL de jus, que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 mL. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

On dose ensuite un volume V_1 = 10{,}0 mL de cette solution diluée par de la soude de concentration c_2 = 0{,}100 mol⋅L-1. On relève le \text{pH} après chaque ajout de la solution titrante.

4. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.

Les valeurs du \text{pH} sont regroupées dans les tableaux ci‑dessous.

| \bm{V}_\bold{2} | 0 | 1{,}0 | 2{,}0 | 3{,}0 | 4{,}0 | 5{,}0 | 6{,}0 | 7{,}0 | 8{,}0 | 9{,}0 | 10{,}0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| \bold{pH} | 3{,}6 | 3{,}8 | 4{,}1 | 4{,}3 | 4{,}6 | 4{,}8 | 5{,}1 | 5{,}3 | 5{,}6 | 5{,}8 | 6{,}1 |

| \bm{V}_\bold{2} | 11{,}0 | 11{,}5 | 12{,}0 | 12{,}3 | 12{,}5 | 12{,}8 | 13{,}0 | 13{,}3 | 13{,}5 | 13{,}6 | 13{,}8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| \bold{pH} | 6{,}4 | 6{,}5 | 6{,}7 | 6{,}9 | 7{,}0 | 7{,}2 | 7{,}4 | 7{,}9 | 9{,}1 | 9{,}4 | 9{,}7 |

| \bm{V}_\bold{2} | 14{,}0 | 14{,}5 | 15{,}0 | 15{,}5 | 16{,}0 | 17{,}0 | 18{,}0 | 19{,}0 | 20{,}0 | 21{,}0 | 22{,}0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| \bold{pH} | 9{,}9 | 10{,}5 | 10{,}7 | 10{,}9 | 11{,}0 | 11{,}2 | 11{,}4 | 11{,}6 | 11{,}7 | 11{,}8 | 11{,}9 |

5. Tracer la courbe \text{pH} = f(V_2).

6. Tracer la courbe \frac{\mathrm{d} \mathrm{pH}}{\mathrm{d} V_{2}}=f\left(V_{2}\right) et déterminer le volume à l'équivalence V_\text{E}.

7. En déduire la concentration en quantité de matière d'acide citrique dans le jus de citron.

7. En déduire la concentration en quantité de matière d'acide citrique dans le jus de citron.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

35Titrage de l'ibuprofène

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation

✔ VAL : Analyser des résultats

✔ VAL : Analyser des résultats

D'après le sujet Bac S, Antilles, 2013.

L'ibuprofène est une molécule aux propriétés antalgiques,

anti‑inflammatoires et antipyrétiques. On souhaite

vérifier la masse d'ibuprofène, noté \text{R-COOH}, contenue

dans un comprimé de 400 mg.

On dissout le comprimé dans une fiole jaugée contenant 20 mL d'éthanol, solvant dans lequel l'ibuprofène est très soluble. On filtre la solution, ce qui permet d'éliminer les excipients (insolubles dans l'éthanol), puis on ajoute de l'eau distillée au filtrat. On considère que ce mélange eau‑éthanol se comporte comme de l'eau.

On réalise ensuite le titrage par suivi pH‑métrique de cette solution par de la soude de concentration c_{B} = 0{,}20 mol⋅L-1. On relève les valeurs du \text{pH} pour chaque ajout de solution titrante. On entre les valeurs dans un tableur‑grapheur et on utilise le logiciel pour faire afficher deux courbes \mathrm{pH}=f\left(\mathrm{V}_{\mathrm{B}}\right) \text { et } \frac{\mathrm{d} \mathrm{pH}}{\mathrm{d} V_{\mathrm{B}}}=f\left(V_{\mathrm{B}}\right)

On dissout le comprimé dans une fiole jaugée contenant 20 mL d'éthanol, solvant dans lequel l'ibuprofène est très soluble. On filtre la solution, ce qui permet d'éliminer les excipients (insolubles dans l'éthanol), puis on ajoute de l'eau distillée au filtrat. On considère que ce mélange eau‑éthanol se comporte comme de l'eau.

On réalise ensuite le titrage par suivi pH‑métrique de cette solution par de la soude de concentration c_{B} = 0{,}20 mol⋅L-1. On relève les valeurs du \text{pH} pour chaque ajout de solution titrante. On entre les valeurs dans un tableur‑grapheur et on utilise le logiciel pour faire afficher deux courbes \mathrm{pH}=f\left(\mathrm{V}_{\mathrm{B}}\right) \text { et } \frac{\mathrm{d} \mathrm{pH}}{\mathrm{d} V_{\mathrm{B}}}=f\left(V_{\mathrm{B}}\right)

2. Écrire l'équation de la réaction support du dosage.

3. Identifier les courbes 1 et 2.

4. Définir l'équivalence et établir la relation qui lie les quantités de matière à l'équivalence.

5. Déterminer, en justifiant, le volume à l'équivalence V_\text{E}.

6. En déduire la masse d'ibuprofène dans le comprimé.

Données

- Masse molaire de l'ibuprofène : M = 206{,}0 g·mol-1

- Solubilité de l'ibuprofène dans l'eau à 37 °C : s = 0{,}043 mg·mL-1

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

AAcide caprique

✔ REA : Utiliser un modèle

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation chimique

L'acide caprique est un acide gras saturé présent dans le lait de vache et de chèvre et aussi l'huile de noix de coco et l'huile de palmiste. Sa formule est : \text{H}_3\text{C}\text{-}(\text{CH}_2)_8. Pour simplifier les notations, le groupe \text{H}_3\text{C}\text{-}(\text{CH}_2)_8 sera noté \text{R-} dans la suite de cet exercice.

Afin de titrer l'acide caprique dans un lait de chèvre, on extrait de ce dernier l'acide caprique et sa base conjuguée, l'ion caprate, puis on reconstitue une solution aqueuse (notée \text{S}) de pH identique au lait de chèvre (pH = 6{,}0).

On souhaite alors réaliser le titrage de l'espèce majoritaire contenue dans 10{,}0 mL de solution \text{S} par une solution de concentration molaire égale à 1{,}00 × 10^{-2} mol·L-1, soit d'acide chlorhydrique (\text{H}_3\text{O}^{+} (aq) ; \text{Cl}^{-} (aq)), soit d'hydroxyde de sodium (\text{Na}^{+} (aq) ; \text{HO}^{-} (aq)).

1. Montrer que pour cette valeur de pH, l'acide caprique est majoritairement sous sa forme ionique dans le lait de chèvre.

2. En déduire la solution titrante à utiliser et écrire l'équation de la réaction support du titrage.

3. Définir l'équivalence d'un titrage et écrire la relation vérifiée par les quantités de matière des espèces chimiques mises en jeu.

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation chimique

L'acide caprique est un acide gras saturé présent dans le lait de vache et de chèvre et aussi l'huile de noix de coco et l'huile de palmiste. Sa formule est : \text{H}_3\text{C}\text{-}(\text{CH}_2)_8. Pour simplifier les notations, le groupe \text{H}_3\text{C}\text{-}(\text{CH}_2)_8 sera noté \text{R-} dans la suite de cet exercice.

Afin de titrer l'acide caprique dans un lait de chèvre, on extrait de ce dernier l'acide caprique et sa base conjuguée, l'ion caprate, puis on reconstitue une solution aqueuse (notée \text{S}) de pH identique au lait de chèvre (pH = 6{,}0).

On souhaite alors réaliser le titrage de l'espèce majoritaire contenue dans 10{,}0 mL de solution \text{S} par une solution de concentration molaire égale à 1{,}00 × 10^{-2} mol·L-1, soit d'acide chlorhydrique (\text{H}_3\text{O}^{+} (aq) ; \text{Cl}^{-} (aq)), soit d'hydroxyde de sodium (\text{Na}^{+} (aq) ; \text{HO}^{-} (aq)).

1. Montrer que pour cette valeur de pH, l'acide caprique est majoritairement sous sa forme ionique dans le lait de chèvre.

2. En déduire la solution titrante à utiliser et écrire l'équation de la réaction support du titrage.

3. Définir l'équivalence d'un titrage et écrire la relation vérifiée par les quantités de matière des espèces chimiques mises en jeu.

4. Le titrage est suivi par conductimétrie. Parmi les quatre représentations proposées ci‑après, laquelle représente correctement l'évolution de la conductivité ? Justifier la réponse à l'aide d'un bilan de l'évolution des espèces ioniques.

5. Le volume de solution titrante versé à l'équivalence est de 14{,}1 mL. Le lait de chèvre contient‑il effectivement trois fois plus d'acide caprique (sous ses différentes formes acide‑base) que le lait de vache ?

Données

- Concentration en masse d'acide caprique dans le lait de vache : \gamma_{\text{vache}}=0{,}9 g·L-1

- Relation entre les concentrations en solution : \frac{\left[\mathrm{RCOO}^{-}\right]}{[\mathrm{RCOOH}]}=10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p} K_{A}} mg·mL-1

- Constante d'acidité logarithmique : \mathrm{p} K_{A}=4{,}9

- Conductivités molaires ioniques à 25 °C : \lambda\left(\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}\right)=34{,}96 mS·m2·mol-1, \lambda\left(\mathrm{Cl}^{-}\right)=7{,}63 mS·m2·mol-1, \lambda\left(\mathrm{Na}^{+}\right)=5{,}01 mS·m2·mol-1, \lambda\left(\mathrm{HO}^{-}\right)=19,8 mS·m2·mol-1 et \lambda\left(\text{RCOO}^{-}\right)=4 mS·m2·mol-1

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

BTitrage d'une solution d'ammoniac

✔ ANA : Utiliser et interpréter des documents

On souhaite déterminer la concentration en quantité de matière c d'ammoniac \mathrm{NH}_{3}(\mathrm{aq}) dans une solution aqueuse. Pour cela, on verse un prélèvement d'un volume V = 20,0 mL de la solution dans un bécher de 500 mL et on complète d'environ 400 mL d'eau distillée. Puis on réalise le titrage de cette solution par une solution d'acide chlorhydrique (\left(\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq})\right. ; \mathrm{Cl^{-}}(\mathrm{aq})) de concentration c_A = 1{,}0 mol·L-1. Le titrage est suivi par conductimétrie. Les résultats obtenus sont montrés sur le graphique ci‑après.

1. Quel instrument faut‑il utiliser pour réaliser le prélèvement de 20{,}0 mL ?

2. Pourquoi ajoute-on ensuite de l'eau ? Pourquoi n'est-il pas nécessaire de connaître précisément la quantité d'eau ajoutée ?

3. Écrire l'équation de la réaction-support du titrage.

4. Justifier qualitativement l'allure de la courbe.

5. Montrer que la concentration de la solution d'ammoniac est de 0,38 mol·L-1.

2. Pourquoi ajoute-on ensuite de l'eau ? Pourquoi n'est-il pas nécessaire de connaître précisément la quantité d'eau ajoutée ?

3. Écrire l'équation de la réaction-support du titrage.

4. Justifier qualitativement l'allure de la courbe.

5. Montrer que la concentration de la solution d'ammoniac est de 0,38 mol·L-1.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille