Chapitre 3

L'atelier de Clio

Les illustrateurs témoignent‑ils fidèlement de la vie quotidienne ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'enjeu

Au XIXe siècle, les peintres et les illustrateurs prennent bien plus souvent qu'auparavant pour sujet des scènes du quotidien et de la vie de gens simples. Ces images donnent des informations sur les pratiques sociales, les métiers, les techniques, l'habillement, etc. Cependant, le regard positif ou négatif que l'artiste porte sur son sujet influence la façon dont il le représente. Une observation attentive des images permet d'identifier le point de vue de l'artiste et de s'en distancier.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Actualisation disponible. Cliquez ici pour l'afficher

EXCLU. PREMIUM

Le documentFace au documentUn bureau de vote en Bretagne sous le Second Empire

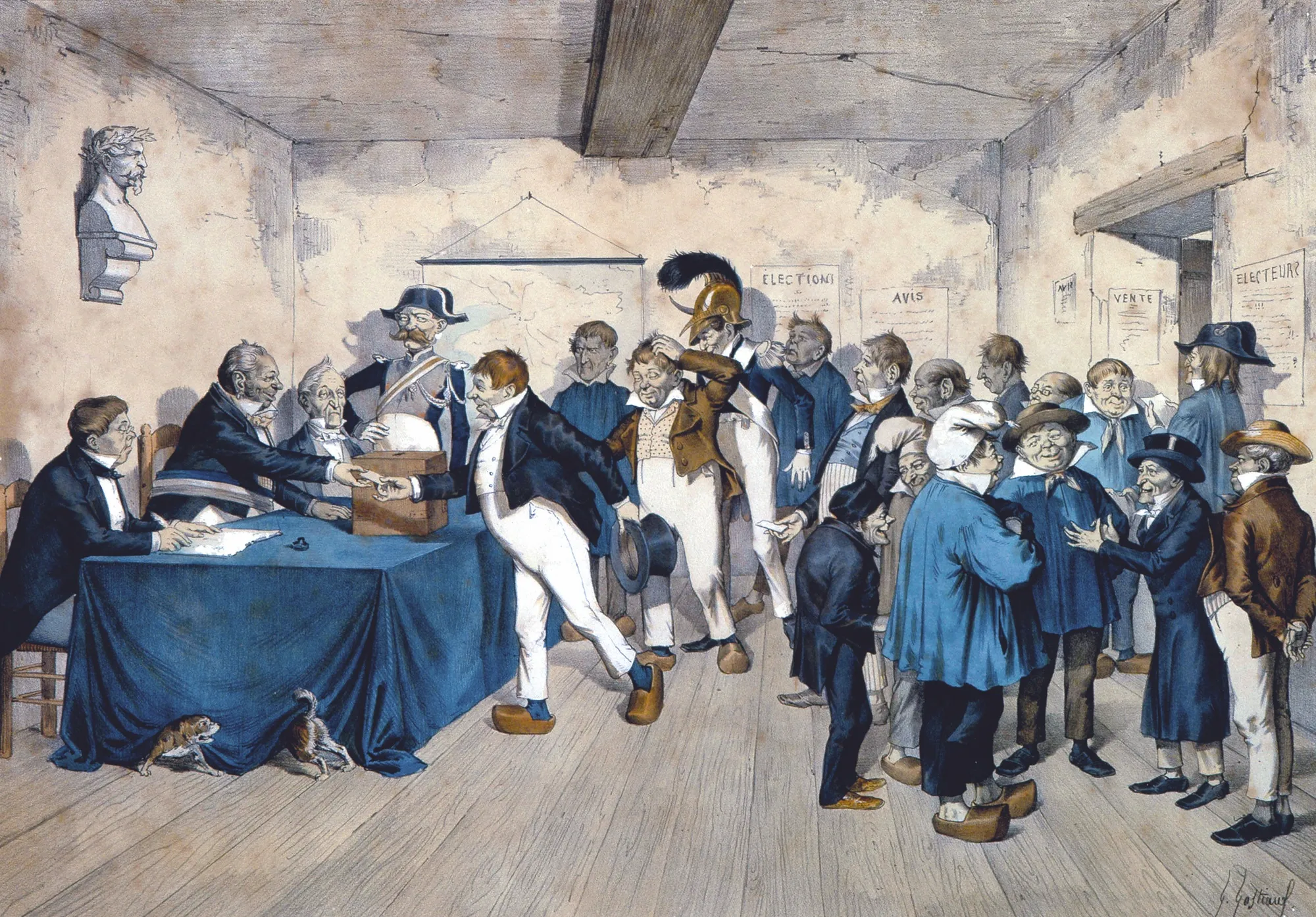

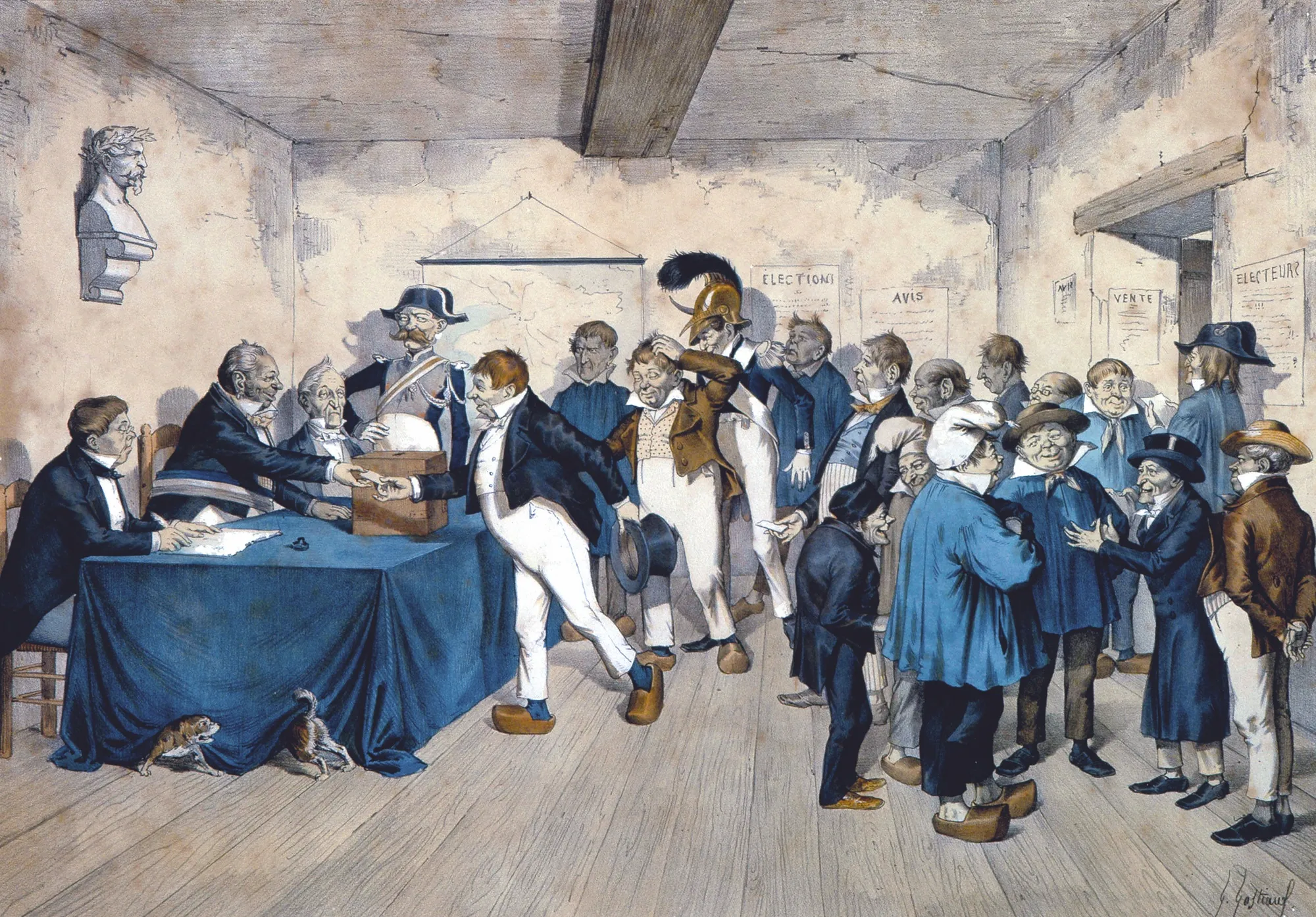

Gabriel Gostiaux, Les Élections, fin du XIXe siècle, lithographie, musée municipal, Avranches.

Actualisation disponible. Cliquez ici pour l'afficher

EXCLU. PREMIUM

Le documentZoom sur le document

Zoom en vidéo : Gabriel Gostiaux, Les Élections

Actualisation disponible. Cliquez ici pour l'afficher

EXCLU. PREMIUM

Le documentFace au documentUn bureau de vote en Bretagne sous le Second Empire

Gabriel Gostiaux, Les Élections, lithographie, fin du XIXe siècle, musée municipal, Avranches.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'illustrateur Gabriel Gostiaux utilise ici la technique de la lithographie. Développée à partir de la fin du XVIIIe siècle, celle‑ci permet d'imprimer en un grand nombre d'exemplaires des dessins réalisés à l'encre sur une pierre de calcaire. La technique de la lithographie a beaucoup contribué à la diffusion d'images à une large échelle, notamment dans des journaux illustrés et des almanachs.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'œil de l'historien

Au XIXe siècle, la France est un pays très majoritairement rural, numériquement dominé par une paysannerie petite et moyenne. C'est un monde plus religieux qu'en ville, moins alphabétisé, tenu par les anciennes élites, curés et propriétaires terriens. Il apparaît sur le plan politique comme un réservoir de conservation qui ne comporte que de rares poches plus contestatrices

Les résultats des élections de 1848 (législatives et présidentielles) puis de 1849, les plébiscites de Louis‑Napoléon Bonaparte, le vote de 1871, tout concourt à renforcer l'image d'un monde paysan attaché à l'ordre […]. Tout au long du siècle, résultats électoraux et imaginaires sociaux de la campagne se conjuguent donc pour figer une figure de l'électeur‑paysan, partagée par la droite et la gauche, valorisée par la première et dénoncée par la seconde. […]

Les résultats des élections de 1848 (législatives et présidentielles) puis de 1849, les plébiscites de Louis‑Napoléon Bonaparte, le vote de 1871, tout concourt à renforcer l'image d'un monde paysan attaché à l'ordre […]. Tout au long du siècle, résultats électoraux et imaginaires sociaux de la campagne se conjuguent donc pour figer une figure de l'électeur‑paysan, partagée par la droite et la gauche, valorisée par la première et dénoncée par la seconde. […]

Le vote paysan est évidemment plus complexe que ne le caricaturent [les] représentations dépréciatives1. Il est largement contraint et faussé par la dépendance économique qui enserre les électeurs, bien souvent locataires, employés ou débiteurs des candidats, qui plus est dans un contexte de non‑respect du secret du vote, ce dont témoigne [la lithographie de Gabriel Gostiaux figurant une] élection en Bretagne (il n'y a pas d'isoloir, l'électeur donnant son bulletin en main propre au président de bureau). De surcroît, le vote se déroule sous le regard d'un gendarme qui prend fièrement la pose devant l'urne : le pouvoir entend sans doute suivre le déroulement du scrutin de très près. Les paysans n'étaient par ailleurs pas dupes des manœuvres électorales déployées pour briguer2 leur suffrage et savaient jouer de ces situations pour arracher quelques menus avantages. La réalité d'un monde rural qui, à partir des expériences électorales de la monarchie de Juillet, s'est progressivement politisé est donc bien loin de l'image d'un peuple rural ignare et manipulé. Dès la fin du Second Empire, la gauche républicaine, soucieuse de récupérer le vote des campagnes, engage le procès de l'infériorité intellectuelle des paysans, dénonçant comme anticitoyenne l'image de l'électeur‑paysan, ignorant et claquemuré3 dans sa paroisse.

1. Négatives.

2. Essayer d'obtenir.

3. Enfermé.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1. Une image est une source intéressante et riche d'enseignements pour l'historien, notamment pour des aspects touchant à la vie quotidienne.

On voit ici à quoi ressemble un bureau de vote sous le Second Empire. L'attention portée aux costumes permet de savoir comment les paysans s'habillaient à l'époque.

2. Il est toujours intéressant de se demander ce qu'on ne voit pas sur l'image.

Mathilde Larrère souligne par exemple qu'il n'y a pas d'isoloir sur l'image : cela nous renseigne donc sur les pratiques du vote à l'époque. On pourrait également commenter l'absence de personnages féminins.

3. Néanmoins, une image n'est pas neutre et doit faire l'objet d'un regard critique.

On peut par exemple analyser tous les marqueurs du pouvoir : deux gendarmes, un buste de Napoléon III au mur. Le vote se fait littéralement sous le regard de l'empereur.

4. Une image est toujours créée ou composée par un auteur, qui peut avoir des objectifs précis. Il faut donc se demander ce que l'auteur de l'image veut dire à travers elle.

Mathilde Larrère rappelle que la plupart des représentations iconographiques des paysans sont négatives : les artistes, généralement des citadins, se moquent des paysans, considérés comme des idiots.

On voit ici à quoi ressemble un bureau de vote sous le Second Empire. L'attention portée aux costumes permet de savoir comment les paysans s'habillaient à l'époque.

2. Il est toujours intéressant de se demander ce qu'on ne voit pas sur l'image.

Mathilde Larrère souligne par exemple qu'il n'y a pas d'isoloir sur l'image : cela nous renseigne donc sur les pratiques du vote à l'époque. On pourrait également commenter l'absence de personnages féminins.

3. Néanmoins, une image n'est pas neutre et doit faire l'objet d'un regard critique.

On peut par exemple analyser tous les marqueurs du pouvoir : deux gendarmes, un buste de Napoléon III au mur. Le vote se fait littéralement sous le regard de l'empereur.

4. Une image est toujours créée ou composée par un auteur, qui peut avoir des objectifs précis. Il faut donc se demander ce que l'auteur de l'image veut dire à travers elle.

Mathilde Larrère rappelle que la plupart des représentations iconographiques des paysans sont négatives : les artistes, généralement des citadins, se moquent des paysans, considérés comme des idiots.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

1. Quelle est la nature de ce document ?

2. Comment les personnages sont‑ils représentés ? Selon vous, l'illustrateur propose‑t‑il une vision positive ou négative de ces personnages ?

3. Appuyez-vous sur le texte de Mathilde Larrère pour analyser les opinions politiques de l'artiste.

2. Comment les personnages sont‑ils représentés ? Selon vous, l'illustrateur propose‑t‑il une vision positive ou négative de ces personnages ?

3. Appuyez-vous sur le texte de Mathilde Larrère pour analyser les opinions politiques de l'artiste.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille