Chapitre 11

Exclusivité numérique

Dossier

La France d'outre‑mer

Cliquez pour télécharger ce dossier en format PDF.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

La France d'outre‑mer représente une partie importante du territoire national : 120 000 km2 et 2,8 millions d'habitants. Depuis 2003, ces espaces ont le statut de « départements et régions d'outre‑mer » et de « collectivités d'outre‑mer » (DROM‑COM). Depuis plusieurs décennies, cette France ultra‑marine se transforme en profondeur, ce qui engendre de nombreuses tensions : chômage et pauvreté, dépendance économique vis‑à‑vis de la métropole, crises agricoles, grèves générales et mouvements sociaux face au coût de la vie, ou encore vulnérabilité environnementale ponctuent l'histoire récente de l'Outre‑mer français.

Quels sont les différents enjeux qui se posent aujourd'hui aux territoires français d'outre‑mer ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

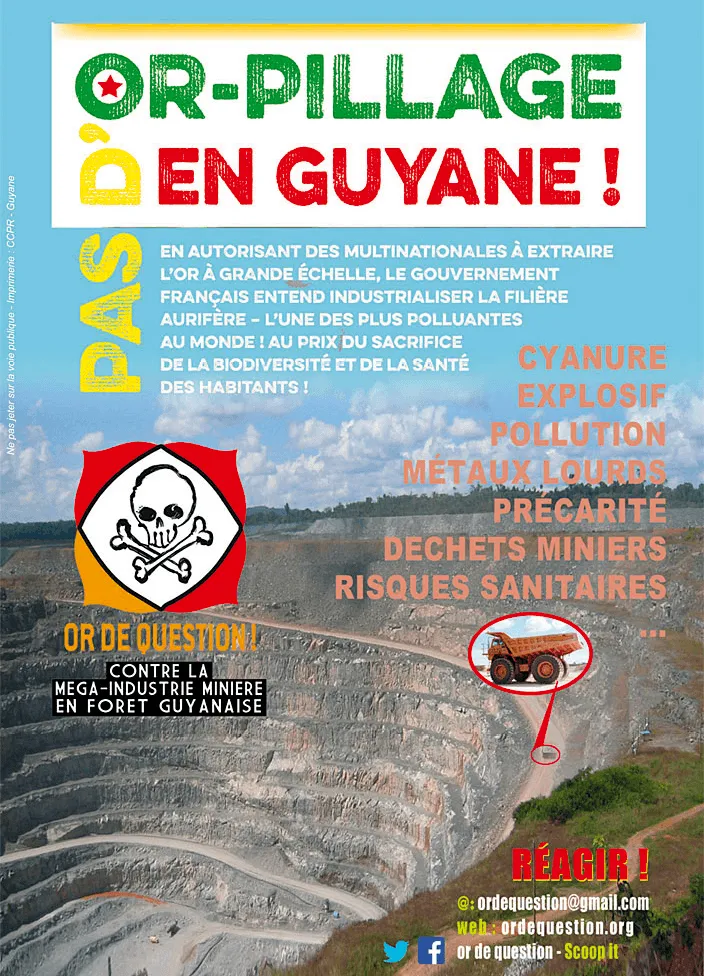

Doc. 1

Le projet de la Montagne d'Or en Guyane

« Pas d'or‑pillage en Guyane ! », affiche du collectif militant Or de Question, 2017.

La Montagne d'Or est un projet d'exploitation minière dans l'ouest de la Guyane française, très contesté par des citoyens et des associations amérindiennes, notamment en raison de son empreinte écologique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 2

L'Outre‑mer et les changements environnementaux

C'est une lente progression, qui semble imperceptible mais est bien réelle : l'élévation du niveau de la mer. Dans les Outre‑mer, la montée des eaux diffère d'une région à l'autre. En moyenne, le niveau de la mer s'élève de 2 à 3 millimètres par an. Un danger pour les côtes et les hommes qui y concentrent leurs activités. D'ici 2090, la mer pourrait pénétrer sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres sur les littoraux les plus plats. La Martinique pourrait perdre 5 % de sa superficie. [...]

Des plages qui disparaissent... C'est le fruit de la montée des eaux et de l'érosion des côtes, des phénomènes aggravés par la main de l'homme. Le fragile équilibre protecteur des littoraux a été rompu par l'urbanisation, l'extraction du sable pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et les ports. Le prélèvement de sédiments dans le lit des rivières par les carriers a aussi rompu le rechargement naturel des plages. [...] Avec le réchauffement climatique, le littoral est de plus en plus vulnérable. Les coraux, qui sont des brise‑lames efficaces, se dégradent. Dernier rempart : les mangroves, menacées elles aussi. Alors pour protéger les côtes, en Nouvelle‑Calédonie, des palétuviers sont plantés pour reconstituer la mangrove. Cette barrière naturelle est capable de contenir les vagues générées par les cyclones.

Des plages qui disparaissent... C'est le fruit de la montée des eaux et de l'érosion des côtes, des phénomènes aggravés par la main de l'homme. Le fragile équilibre protecteur des littoraux a été rompu par l'urbanisation, l'extraction du sable pour le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et les ports. Le prélèvement de sédiments dans le lit des rivières par les carriers a aussi rompu le rechargement naturel des plages. [...] Avec le réchauffement climatique, le littoral est de plus en plus vulnérable. Les coraux, qui sont des brise‑lames efficaces, se dégradent. Dernier rempart : les mangroves, menacées elles aussi. Alors pour protéger les côtes, en Nouvelle‑Calédonie, des palétuviers sont plantés pour reconstituer la mangrove. Cette barrière naturelle est capable de contenir les vagues générées par les cyclones.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3

Les origines de la crise antillaise de 2009

L'esprit colonial est‑il toujours aussi présent ?

Il a pris des formes plus subtiles qu'autrefois. Les « békés » (descendants de colons), qui représentent 1 % de la population, maîtrisent ainsi en Martinique 40 % de l'économie et 52 % des terres agricoles. Au plan culturel, si l'État français a lâché du lest (avec notamment la création d'un Capes de langue créole), il n'en demeure pas moins que la politique d'assimilation à la mère patrie n'a jamais été remise en cause.

Les Antillais sont‑ils défavorisés par rapport aux métropolitains ?

L'histoire des Antilles est complètement différente de celle de la France. Les Antilles sont le fruit de la conquête des Amériques, de l'esclavage et du racisme. Longtemps, les richesses de ces colonies (en particulier la canne à sucre) ont été drainées vers la métropole, sans aucune contrepartie. La transformation de ces îles en départements d'outre‑mer en 1946 n'a pas réussi à changer radicalement les choses, même s'il y a eu des améliorations.

Il a pris des formes plus subtiles qu'autrefois. Les « békés » (descendants de colons), qui représentent 1 % de la population, maîtrisent ainsi en Martinique 40 % de l'économie et 52 % des terres agricoles. Au plan culturel, si l'État français a lâché du lest (avec notamment la création d'un Capes de langue créole), il n'en demeure pas moins que la politique d'assimilation à la mère patrie n'a jamais été remise en cause.

Les Antillais sont‑ils défavorisés par rapport aux métropolitains ?

L'histoire des Antilles est complètement différente de celle de la France. Les Antilles sont le fruit de la conquête des Amériques, de l'esclavage et du racisme. Longtemps, les richesses de ces colonies (en particulier la canne à sucre) ont été drainées vers la métropole, sans aucune contrepartie. La transformation de ces îles en départements d'outre‑mer en 1946 n'a pas réussi à changer radicalement les choses, même s'il y a eu des améliorations.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 4

La crise en Guadeloupe et en Martinique

La grogne débute le 20 janvier 2009 à la Guadeloupe à l'appel du LKP, un collectif regroupant la quasi‑totalité des syndicats de l'île, des partis politiques (PC-G, Les Verts) et des associations identitaires. Le collectif, qui proteste contre la vie chère et réclame une revalorisation de 200 euros des bas salaires, rassemble des milliers de manifestants dans les rues de Point‑à‑Pitre. Parallèlement, un mouvement des stations‑services provoque une pénurie de carburants, contribuant largement au succès de la grève générale. Écoles, magasins, supermarchés sont fermés. La distribution d'eau potable est perturbée, se déplacer devient impossible. [...] Arrivé en Guadeloupe le 1er février, le secrétaire d'État à l'Outre‑mer Yves Jégo multiplie les allers‑retours avec la capitale pour tenter de négocier un accord avec le LKP et le Medef local. Un protocole listant 165 points d'accord est signé le 4 mars en Guadeloupe, mettant un terme à 44 jours de grève générale. Il prévoit notamment une augmentation de 200 euros pour les bas salaires, prise en charge par les entreprises (50 euros), les collectivités locales (50 euros) et l'État (100 euros). En Martinique, le mouvement, également émaillé de violences, s'achève le 14 mars, au bout de 38 jours de grève générale. Un protocole d'accord, signé par le « collectif du 5 février », le patronat, les collectivités territoriales et l'État prévoit notamment une hausse des salaires de 200 euros pour 60 % des salariés du privé.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 5

Les manifestations de 2017 en Guyane

Manifestation en Guyane, 28 mars 2017, photographe anonyme.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Questions

Analyser des documents

1. Doc. 1 et Doc. 2 Relevez les différents enjeux environnementaux des territoires ultra‑marins.2. Doc. 3 et Doc. 4 Indiquez les causes et les manifestations de la crise antillaise de 2009.

3. Doc. 3 et Doc. 5 Expliquez en quoi l'héritage de la colonisation continue de peser dans les conflits récents dans l'Outre‑mer français.

Question de synthèse

4. Répondez à la problématique sous la forme d'un article de presse. Vous pouvez vous aider duUne erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille