Chapitre 10

Cours

La Terre dans l'Univers

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

1Du géocentrisme à l'héliocentrisme

ADe l'Antiquité au Moyen-Âge

En se basant sur les observations scientifiques à leur portée, les philosophes de l'Antiquité ont créé le premier modèle du système solaire, le modèle géocentrique. Dans ce modèle, le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre.

Ces philosophes cherchaient en toutes choses une harmonie géométrique qu'ils pensaient d'origine divine. Afin d'expliquer les mouvements apparents des astres, Ptolémée construit alors vers l'an 150 un système d'épicycles, dans lequel un astre décrit un cercle dont le centre décrit lui-même un cercle appelé déférent, et dont le centre est situé sur la Terre.

BDe Nicolas Copernic à Isaac Newton

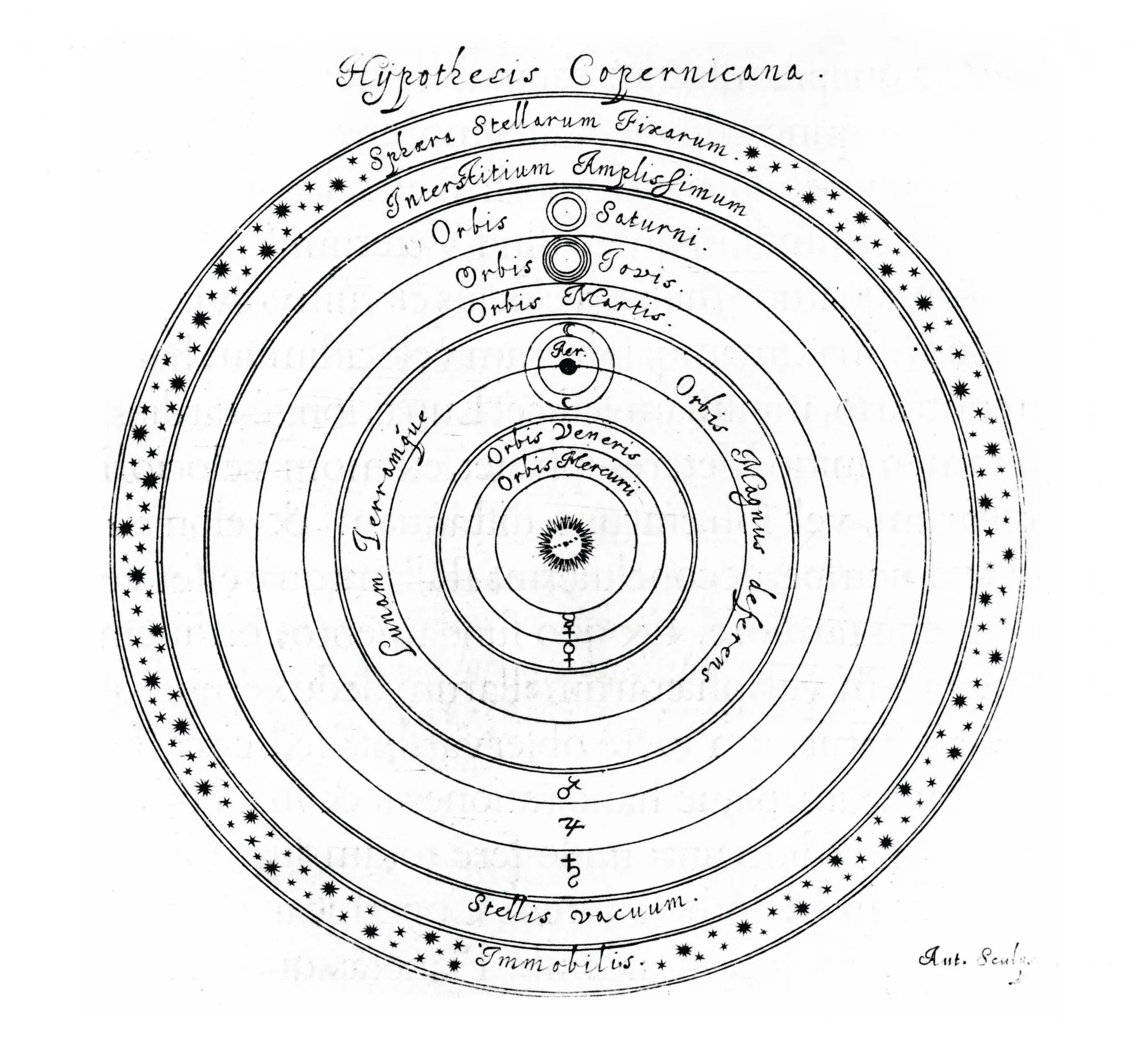

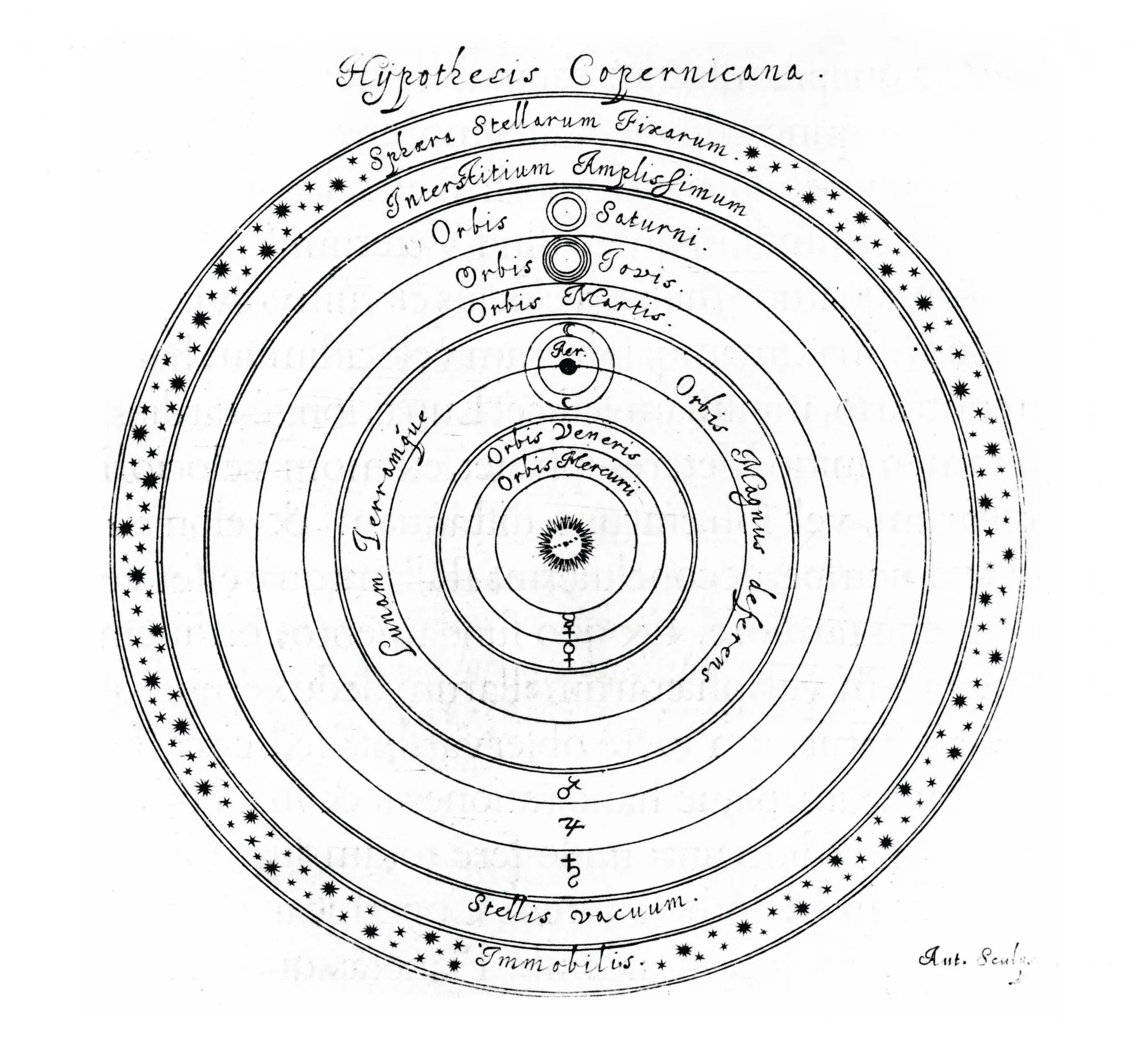

Au XVe siècle, Copernic décrit un modèle héliocentrique du mouvement des planètes.

Ce modèle a pour avantage de simplifier les trajectoires des planètes par

rapport au modèle géocentrique, mais il suscite des oppositions pour des raisons

religieuses et scientifiques. Le principal problème d'ordre physique étant le fait

que le mouvement de la Terre n'est pas ressenti par ses habitants.À l'aide de la lunette astronomique, Galilée fait de nouvelles découvertes, dont quatre satellites de Jupiter. L'existence d'astres en rotation autour d'autres planètes lui permet alors de soutenir le modèle héliocentrique. Il résoudra ensuite le problème de la sensation du mouvement de la Terre grâce au principe d'inertie.

Par la suite, Kepler, à l'aide des observations de Tycho Brahé, construit un modèle héliocentrique dans lequel les planètes décrivent des ellipses. Les prédictions de ce modèle sont meilleures que celles de Ptolémée ou Copernic.

Finalement, Newton applique ses lois aux mouvements des planètes dans le référentiel héliocentrique : celui-ci est alors progressivement adopté par la communauté scientifique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

2La Lune

AUne Lune toujours changeante...

Tout comme les planètes, la Lune est un astre qui n'émet pas de lumière : elle diffuse simplement la lumière qu'elle reçoit du Soleil. On peut donc seulement voir

sur Terre la partie de la Lune éclairée par le Soleil et observer différentes phases lunaires, en fonction des positions relatives de la Lune, du Soleil et de la Terre.

B... mais que l'on voit toujours sous le même angle

Bien que l'on observe différentes phases pour la Lune, nous voyons toujours la même face de celle-ci, à cause de ces deux mouvements synchronisés :

- la Lune effectue une révolution autour de la Terre en 27,3 jours ;

- en même temps, elle effectue une rotation sur elle-même et dans la même durée.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Aristote, astronome et

philosophe de la Grèce antique,

imagine que le cosmos est divisé

en deux parties :

le monde sublunaire, celui

du mouvement et des quatre

éléments, et le monde

supralunaire, parfait et

immuable.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Europe, un des quatres satellites

galiléens (avec Io, Ganymède et

Callisto), est le meilleur candidat

de notre système solaire pour

abriter la vie.

En effet, les dernières observations des agences spatiales ont confirmé la possibilité de l'existence d'eau liquide sur Europe.

En effet, les dernières observations des agences spatiales ont confirmé la possibilité de l'existence d'eau liquide sur Europe.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Modèle géocentrique : modèle où la Terre est immobile au

centre du système solaire.

Révolution : retour périodique d'un astre à un point de son orbite.

Phases lunaires : apparence de la Lune depuis la Terre, selon la façon dont elle est éclairée par le Soleil.

Révolution : retour périodique d'un astre à un point de son orbite.

Phases lunaires : apparence de la Lune depuis la Terre, selon la façon dont elle est éclairée par le Soleil.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Il a fallu attendre 1959 pour voir

la face cachée de la Lune pour

la première fois et 2019 pour

qu'une sonde s'y pose.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Du modèle géocentrique au modèle héliocentrique

De l'Antiquité au Moyen-Âge

Modèle des sphères concentriques. Les planètes sont fixées sur des sphères, elles-mêmes en rotation autour de la Terre.

Modèle des sphères concentriques. Les planètes sont fixées sur des sphères, elles-mêmes en rotation autour de la Terre.

Système des épicycles.

Système des épicycles.

De Copernic à Newton

Découverte du principe

d'inertie par Galilée.

Découverte du principe

d'inertie par Galilée.

Modèle héliocentrique de Copernic.

Modèle héliocentrique de Copernic.

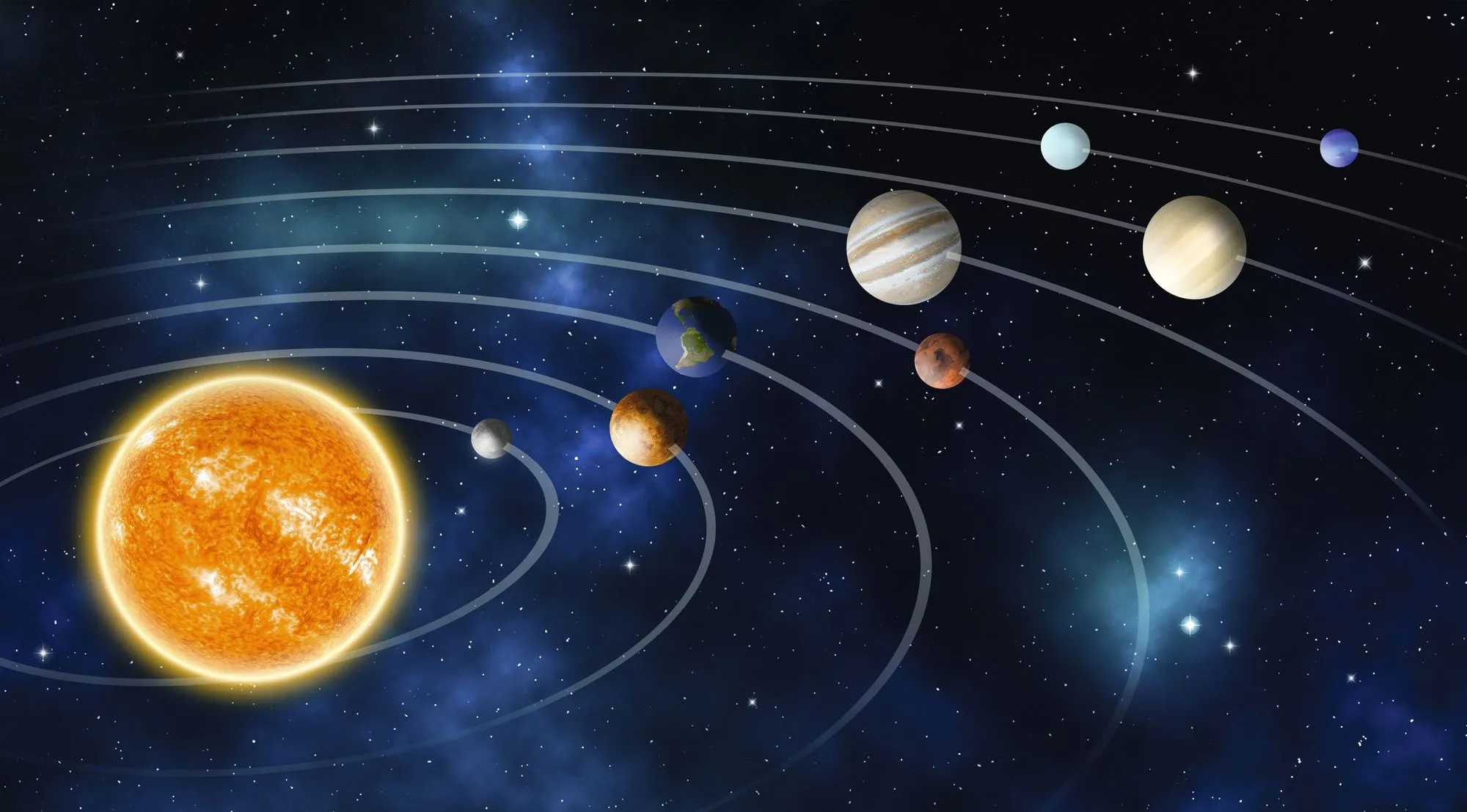

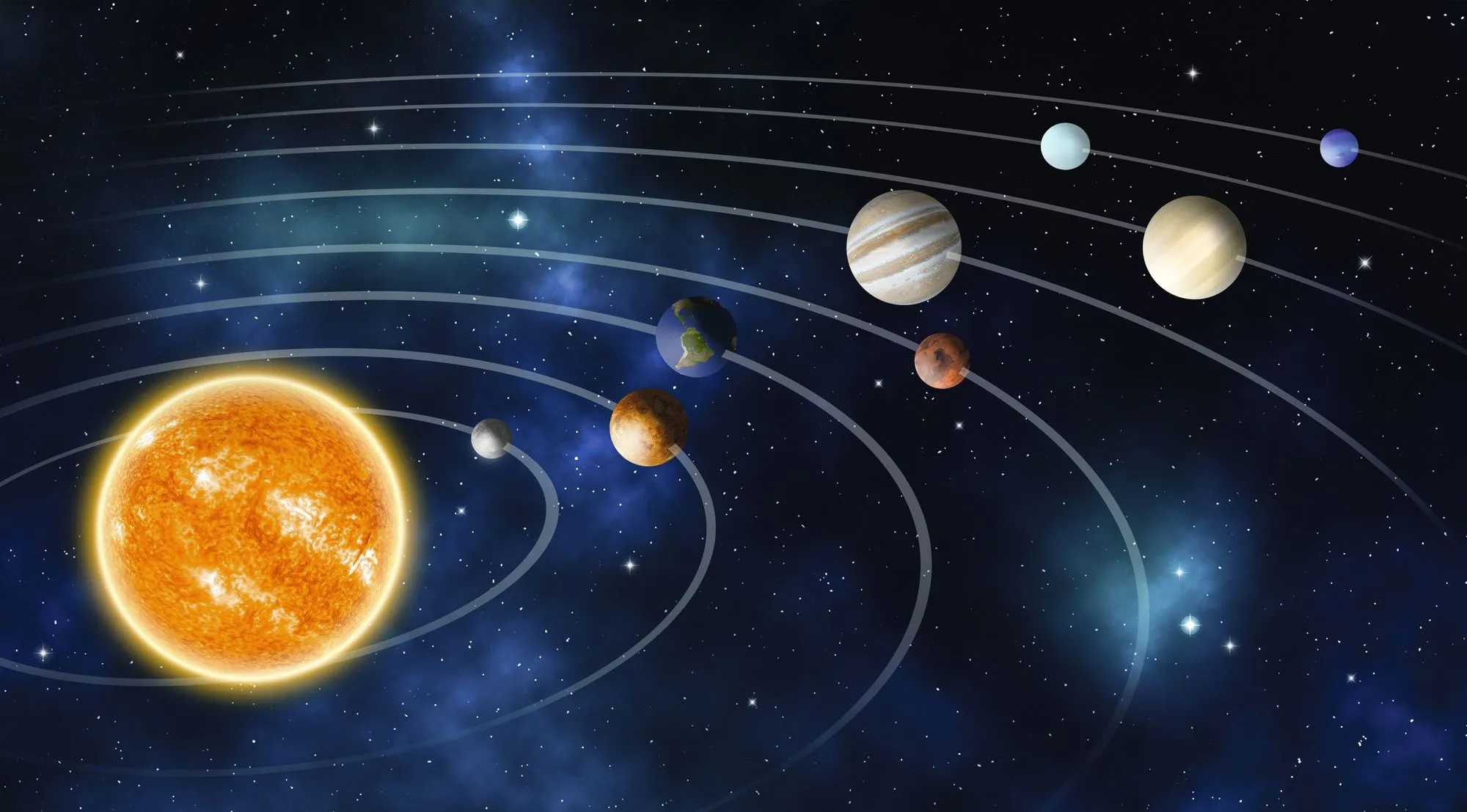

Aujourd'hui, le système solaire, avec ses huit planètes en

orbite autour du Soleil (échelles non respectées).

Aujourd'hui, le système solaire, avec ses huit planètes en

orbite autour du Soleil (échelles non respectées).

De Copernic à Newton

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les phases lunaires

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Visionnez une explication sur la Terre dans l'Univers

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille