Chapitre 12

Entrée en matière

Le refus de l'État : la tradition anarchiste

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

La philosophie moderne (Machiavel, Rousseau, Hobbes, etc.)

a établi une distinction entre la société et l'État. En les concevant

comme des entités séparées, elle a permis d'interroger

leurs rapports.

Trois modalités sont alors envisagées : tout d'abord, l'État peut contrôler la société, voire l'absorber ; ensuite, les deux entités peuvent se limiter mutuellement en définissant un champ d'action qui leur est propre ; enfin, il est possible d'envisager la vie sociale sans État.

Il peut être intéressant d'approfondir cette dernière position philosophique, qui correspond à la tradition anarchiste (« an-archie » signifie littéralement sans commandement), car elle permet de se demander si l'État est nécessaire à une société ou aux hommes qui la composent.

Trois modalités sont alors envisagées : tout d'abord, l'État peut contrôler la société, voire l'absorber ; ensuite, les deux entités peuvent se limiter mutuellement en définissant un champ d'action qui leur est propre ; enfin, il est possible d'envisager la vie sociale sans État.

Il peut être intéressant d'approfondir cette dernière position philosophique, qui correspond à la tradition anarchiste (« an-archie » signifie littéralement sans commandement), car elle permet de se demander si l'État est nécessaire à une société ou aux hommes qui la composent.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 1 Abolir le joug de l'État

Il est impossible de déterminer une norme concrète,

universelle et obligatoire pour le développement intérieur

et pour l'organisation politique des nations […]

Pourtant il est des conditions essentielles, absolues, en dehors desquelles la réalisation pratique et l'organisation de la liberté seront toujours impossibles. Ces conditions sont :

a. L'abolition radicale de toute religion officielle et de toute Église privilégiée, ou seulement protégée, payée et entretenue par l'État. Liberté absolue de conscience et de propagande pour chacun, […]

b. Les Églises, considérées comme corporations religieuses, ne jouiront d'aucun des droits politiques qui seront attribués aux associations productives […]

c. Abolition de la Monarchie – République

d. Abolition des classes, des rangs, des privilèges et de toutes sortes de distinctions. Égalité absolue des droits politiques pour tous – hommes et femmes suffrage universel.

e. Abolition, dissolution et banqueroute sociale, politique, judiciaire, bureaucratique et financière de l'État tutélaire, transcendant, centraliste, doublure et alter ego de l'Église, et comme tel, cause permanente d'appauvrissement, d'abrutissement et d'asservissement pour les peuples.

Pourtant il est des conditions essentielles, absolues, en dehors desquelles la réalisation pratique et l'organisation de la liberté seront toujours impossibles. Ces conditions sont :

a. L'abolition radicale de toute religion officielle et de toute Église privilégiée, ou seulement protégée, payée et entretenue par l'État. Liberté absolue de conscience et de propagande pour chacun, […]

b. Les Églises, considérées comme corporations religieuses, ne jouiront d'aucun des droits politiques qui seront attribués aux associations productives […]

c. Abolition de la Monarchie – République

d. Abolition des classes, des rangs, des privilèges et de toutes sortes de distinctions. Égalité absolue des droits politiques pour tous – hommes et femmes suffrage universel.

e. Abolition, dissolution et banqueroute sociale, politique, judiciaire, bureaucratique et financière de l'État tutélaire, transcendant, centraliste, doublure et alter ego de l'Église, et comme tel, cause permanente d'appauvrissement, d'abrutissement et d'asservissement pour les peuples.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

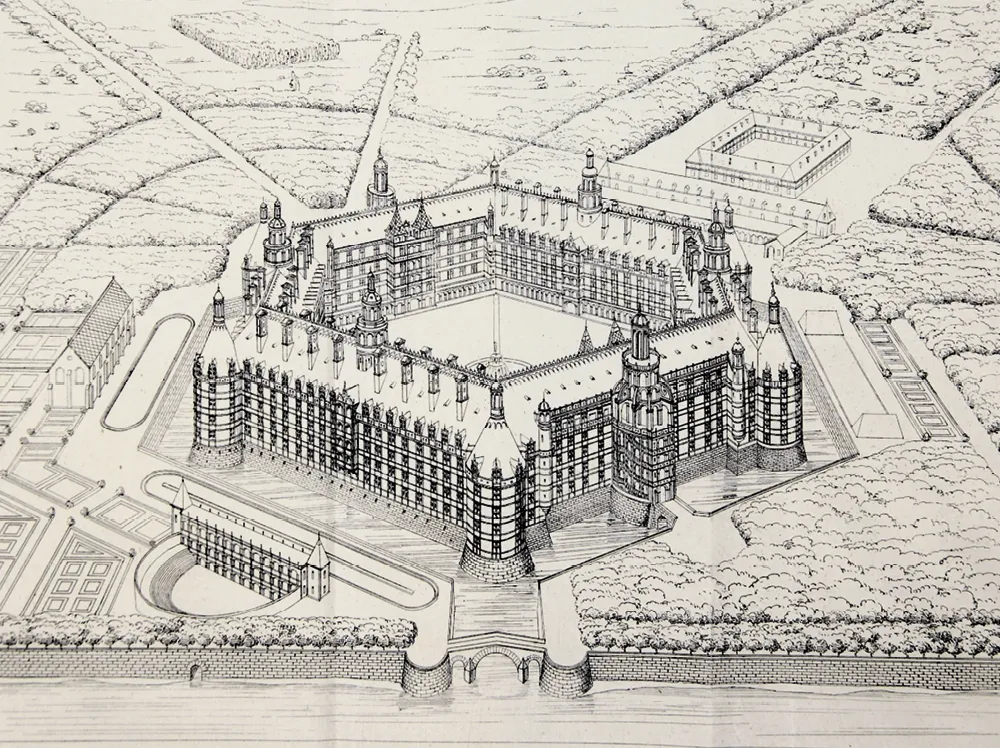

Doc. 2 Peut-on vivre sans contrainte ?

Toute leur vie était dirigée non par les lois, des

statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur

libre-arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait,

buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient

quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul

ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire quoi

que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Toute leur

règle tenait en cette clause :

FAIS CE QUE VOUDRAS,

car des gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu et les éloigne du vice ; c'est ce qu'ils nommaient l'honneur. Ceux‑ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile sujétion ou une contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et d'enfreindre ce joug de servitude ; car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé.

FAIS CE QUE VOUDRAS,

car des gens libres, bien nés, bien éduqués, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu et les éloigne du vice ; c'est ce qu'ils nommaient l'honneur. Ceux‑ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile sujétion ou une contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et d'enfreindre ce joug de servitude ; car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est refusé.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 3 L'État, une organisation pas si naturelle qu'il n'y

paraît

Étudier l'émergence de l'État amène nécessairement

à une interrogation fondamentale : comment en

sommes‑nous (Homo sapiens) arrivés à vivre dans le

cadre de la concentration sans précédent d'humains,

de plantes et d'animaux domestiqués qui caractérise les

premiers États ? De ce point de vue, la forme‑État n'a

rien de naturel ou d'évident. […]

Ce qui est plus remarquable encore aux yeux de quiconque s'intéresse à la forme‑État, c'est le fait que les premiers petits États stratifiés, collecteurs d'impôts et constructeurs de fortifications n'apparaissent dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate que vers 3100 avant notre ère, soit plus de quatre millénaires après les premiers cas répertoriés de domestication d'espèces végétales et de sédentarité. Ce décalage massif pose un problème aux théoriciens enclins à naturaliser la forme‑État. Ceux‑ci partent de l'hypothèse qu'une fois établies l'agriculture et la sédentarité, à savoir respectivement les préconditions technologiques et démographiques de l'émergence de l'État, les États/empires devaient logiquement faire leur apparition dans la foulée en tant qu'entités les plus efficaces pour garantir l'ordre politique. […]

L'impératif de rassembler les hommes, de les installer à proximité du centre du pouvoir, de les y retenir et de leur faire produire un excédent par rapport à leurs propres besoins animait une bonne partie de l'art de gouverner dans le monde antique.

Ce qui est plus remarquable encore aux yeux de quiconque s'intéresse à la forme‑État, c'est le fait que les premiers petits États stratifiés, collecteurs d'impôts et constructeurs de fortifications n'apparaissent dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate que vers 3100 avant notre ère, soit plus de quatre millénaires après les premiers cas répertoriés de domestication d'espèces végétales et de sédentarité. Ce décalage massif pose un problème aux théoriciens enclins à naturaliser la forme‑État. Ceux‑ci partent de l'hypothèse qu'une fois établies l'agriculture et la sédentarité, à savoir respectivement les préconditions technologiques et démographiques de l'émergence de l'État, les États/empires devaient logiquement faire leur apparition dans la foulée en tant qu'entités les plus efficaces pour garantir l'ordre politique. […]

L'impératif de rassembler les hommes, de les installer à proximité du centre du pouvoir, de les y retenir et de leur faire produire un excédent par rapport à leurs propres besoins animait une bonne partie de l'art de gouverner dans le monde antique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Doc. 4 Anarchisme ne signifie pas désorganisation

La contestation des formes hiérarchiques du pouvoir

n'aboutit pas à la désorganisation sociale. Certains courants

anarchistes prônent que les individus s'organisent localement

sous la forme de collectifs de travailleurs et prennent

ensemble les décisions qui concernent le groupe, par exemple

sur ce qu'il faut produire, sur la façon dont il faut répartir la

production, les personnes avec qui échanger, etc. Les collectifs

s'unissent ensuite au sein de réseaux d'échanges. De fait,

si, pour les besoins de l'organisation, les relations d'autorité

demeurent, elles sont horizontales, fondées sur les compétences,

l'ancienneté et l'expérience. Elles excluent l'existence

d'une hiérarchie rigide. Concrètement, si quelqu'un est

investi par les autres d'un pouvoir quelconque, c'est toujours

pour une mission définie, limitée dans le temps, à laquelle

on peut mettre fin en cas de manquement (mandat impératif

révocable). Pour les anarchistes, le but de l'organisation

sociale est de concilier l'émancipation collective et

l'épanouissement individuel. Ils sont convaincus que

l'auto-organisation, la libre association ainsi que l'aide

mutuelle entre les hommes permettent de se passer d'un

pouvoir coercitif.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Au fil du temps, la présence de l'État est devenue une évidence, mais ce dernier est-il véritablement une nécessité ? N'entre-t-il pas en conflit avec une revendication de liberté ? Inversement, cette revendication ne peut-elle pas aboutir à un conflit des libertés individuelles ? Avons-nous besoin d'être gouvernés ?

- Une société sans État peut-elle être considérée comme une société politique au sens fort du terme ? Est-il possible d'y débattre, de délibérer et de décider en commun à propos de sujets qui concernent l'ensemble de la communauté formée par les individus ? La forme que prend l'exercice du pouvoir interroge sa légitimité. À quelles conditions l'État est-il légitime ?

- Si l'on peut imaginer des formes d'organisations sociales qui ne relèvent pas du type d'institutions apparentées à la notion d'État, elles nous interrogent sur le détenteur du pouvoir : qui peut gouverner ?

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille