Chapitre 14

Synthèse

La justice

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Introduction

Le concept de justice est au carrefour de trois champs en interaction : la politique, le juridique et la morale.

Sur le plan politique, la justice est la manifestation du pouvoir ; ce dernier revendique avec succès pour lui-même « le monopole de la violence physique légitime » (Max Weber, Le savant et le politique). Toutefois, socialement, la justice est aussi la revendication des individus qui opposent leurs droits à ce qu'ils estiment être des abus de pouvoir de l'État : c'est à cette fin que le juridique s'est rendu indépendant du politique. Sur un plan moral, il semble possible que la justice puisse équilibrer les rapports entre l'État et les citoyens ; mais ne faut-il pas parfois déroger à la morale, au nom même de ce qui est juste ?

Sur le plan politique, la justice est la manifestation du pouvoir ; ce dernier revendique avec succès pour lui-même « le monopole de la violence physique légitime » (Max Weber, Le savant et le politique). Toutefois, socialement, la justice est aussi la revendication des individus qui opposent leurs droits à ce qu'ils estiment être des abus de pouvoir de l'État : c'est à cette fin que le juridique s'est rendu indépendant du politique. Sur un plan moral, il semble possible que la justice puisse équilibrer les rapports entre l'État et les citoyens ; mais ne faut-il pas parfois déroger à la morale, au nom même de ce qui est juste ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 1La justice peut-elle tolérer l'inégalité ?

- Les inégalités peuvent-elles être justes ?

La justice doit tolérer les inégalités, dans la mesure où elles sont équitables : celui qui contribue le plus à une tâche mérite de recevoir plus, comme l'affirme Mill. Pourtant, le mérite doit-il récompenser l'effort ou bien la seule efficacité ? En effet, favoriser le premier n'incite guère celui qui pourrait être plus efficace ; et favoriser la seconde revient à donner un avantage social à celui qui a déjà le bénéfice du talent. - Les inégalités peuvent-elles être bénéfiques à tous ?

Pour assurer la justice sociale, Rawls nous invite pourtant à approuver certaines inégalités dans la mesure où elles ont, malgré tout, un avantage pour l'ensemble de la société.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 2L'exigence de justice peut-elle légitimer la violence ?

- Le recours à la violence est-il vengeance ou justice ?

La violence prend, pour celui qui la subit, la forme d'une injustice : elle dessert donc la justice en provoquant des violences sans fin. Hegel distingue ce qui relève du droit de ce qui relève de l'arbitraire du sentiment. - Faire justice nécessite-t-il parfois le recours à la violence ?

Dans des circonstances où l'humanité est méprisée et sous le joug d'une puissance totalitaire, l'injustice serait de ne rien faire. En politologue, Arendt considère donc qu'il est juste d'user de la violence en pareil cas. Par ailleurs, c'est parfois le seul moyen approprié.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Réflexion 3Est-ce la loi qui décide de ce qui est juste ?

- La justice suppose-t-elle un droit positif ?

L'impartialité du juge est nécessaire pour pacifier les relations entre les hommes, d'ordinaire soumis à la partialité. Pourtant, que vaut l'impartialité d'un juge quand la loi qu'il fait appliquer est jugée injuste ? Ne faut-il pas refuser d'obéir à la loi établie par la souveraineté du peuple au nom d'une loi supérieure que Tocqueville nomme la souveraineté du genre humain ? - L'étalon de la justice est-il le droit naturel ?

Les normes de justice s'opposent et entrent en conflit ; comment pouvons-nous alors estimer la valeur de notre droit ? Leo Strauss considère que l'étalon de la justice, ce qui la rend légitime ou non, est à chercher en dehors de la société civile. Seul le droit naturel serait en mesure de fournir un critère adéquat pour comparer les normes de justice civile.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives ; c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux.― Montesquieu

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Le problème politique de l'humanité consiste à combiner trois choses : l'efficacité économique, la justice sociale et la liberté politique.― John Meynard Keynes

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Les lois se maintiennent en crédit, non parce qu'elles sont justes mais parce qu'elles sont lois.― Michel de Montaigne

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

La justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu.― Casamayor

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- La justice n'est-elle qu'un idéal ?

- Est-il sensé d'exiger la justice en politique ?

- Le recours à la force signifie-t-il l'échec de la justice ?

- Faire régner la justice, est-ce seulement appliquer les lois ?

- La loi peut-elle être une injustice ?

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

- Paul Ricœur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, 2000 •

- Platon, Gorgias, 480 av. J.-C.

- Platon, Les lois, 347 av. J.-C.

- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

À voir

- Fritz Lang, M le maudit, 1931

Dans ce film qui narre une enquête contre un maniaque tueur d'enfants, le peuple en colère entend faire justice lui-même.

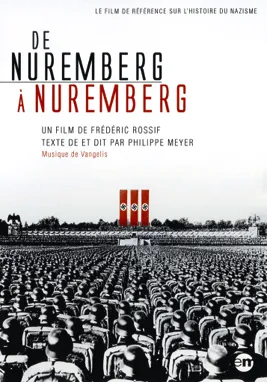

- Frédéric Rossif, De Nuremberg à

Nuremberg, 1989

Nuremberg, 1989 Dans la quatrième partie de ce documentaire de 1989, le réalisateur retrace, à partir d'images d'archives, le procès des grands criminels de guerre nazis.

À lire

- Alan Moore et David Lloyd, V pour Vendetta, 1982-1990

Dans cette bande dessinée des années 1980, l'Angleterre est dominée par un parti fasciste qui endoctrine ceux qui n'ont pas succombé à l'épuration ethnique et sociale menée auparavant. « V », terroriste anarchiste, passe à l'action, en dynamitant le palais de Westminster – le parlement du Royaume-Uni. - Michael J. Sandel, Justice, 2008

Michael J. Sandel se présente comme un cours magistral qui confronte des questions politiques et des enjeux moraux. Le livre se veut accessible et néanmoins exigeant sur des problématiques variées. Quel travail mérite salaire ? La disette peut-elle justifier le cannibalisme ? - Denis Robert, La justice ou le chaos, 1996

L'auteur est journaliste d'investigation. Il revient ici sur le manque d'indépendance du juge d'instruction face au pouvoir politique, à travers quelques affaires emblématiques.

Liens avec les autres champs disciplinaires

- Littérature

- Histoire L'impact de la crise de 1929 : déséquilibres économiques et sociaux, et le New Deal de Roosevelt

- Droit et grands enjeux du monde contemporain

Les crimes contre l'humanité

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez une .

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez en classe pour découvrir la notion de ce chapitre.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille