Chapitre 6

Exercices

Pour s'échauffer - Pour commencer

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Pour s'échauffer

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

5Quotient de réaction

Donner l'expression du quotient de réaction Q_\text{r} pour chacune des réactions chimiques suivantes :

a. \mathrm{CH}_{3} \mathrm{CO}_{2} \mathrm{H}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l}) \rightleftarrows \mathrm{CH}_{3} \mathrm{CO}_{2}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq})

b. \mathrm{Cu}(\mathrm{s})+2 \mathrm{Ag}^{+}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows \mathrm{Cu}^{2+}(\mathrm{aq})+2 \mathrm{Ag}(\mathrm{s})

b. \mathrm{Cu}(\mathrm{s})+2 \mathrm{Ag}^{+}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows \mathrm{Cu}^{2+}(\mathrm{aq})+2 \mathrm{Ag}(\mathrm{s})

c. \mathrm{HO}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows 2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l})

d. 2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l}) \rightleftarrows \mathrm{HO}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq})

d. 2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l}) \rightleftarrows \mathrm{HO}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq})

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

6Équation de réaction chimique

Écrire les équations de réaction à partir des quotients de réaction suivants :

a. Q_\text{r}=\frac{\left[\mathrm{NH}_{4}^{+}\right] \cdot\left[\mathrm{F}^{-}\right]}{[\mathrm{HF}] \cdot\left[\mathrm{NH}_{3}\right]}

b. Q_\text{r}=\frac{\left[\mathrm{Ag(CN)}_{2}^{-}\right] \cdot\left(c^{\circ}\right)^2}{[\mathrm{Ag^+}] \cdot\left[\mathrm{CN}^{-}\right]^2}

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

7Sens spontané

On considère la réaction dont l'équation s'écrit :

\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOH}(\mathrm{aq})+\mathrm{NH}_{3}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows \mathrm{CH}_{3} \mathrm{COO}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{NH}_{4}^{+}(\mathrm{aq})

Cette réaction possède une constante d'équilibre K = 2{,}5 \times 10^4 à température ambiante. À l'état initial, Q_\text{r,i} = 5{,}1 \times 10^4.

Déterminer le sens d'évolution spontanée de cette réaction.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

8Pile cuivre‑argent

Les demi-équations d'une pile cuivre‑argent sont :

- à la cathode : \mathrm{Cu}^{2+}(\mathrm{aq})+2 \mathrm{e}^{-} \rightarrow \mathrm{Cu}(\mathrm{s})

- à l'anode : \mathrm{Ag}(\mathrm{s}) \rightarrow \mathrm{Ag}^{+}(\mathrm{aq})+\mathrm{e}^{-}

Écrire l'équation de fonctionnement de la pile.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

9Schéma d'une pile

Annoter ce schéma avec les termes :

anode, cathode et pont salin.

Cliquez sur le schéma pour l'agrandir. Puis cliquez sur modifier pour le compléter.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Pour commencer

Quotient de réaction

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

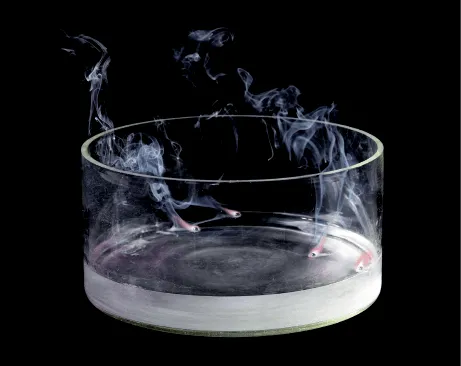

10Consignes de sécurité en laboratoire

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation

Le mélange de l'eau avec certains acides, dits forts, provoque une réaction fortement exothermique.

1. Expliquer cette consigne de sécurité en laboratoire : « Ne jamais verser l'eau dans l'acide. Toujours verser l'acide dans l'eau. »

2. Écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'eau \text{H}_2\text{O(l)} et l'acide sulfurique \text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} sachant que des ions sulfate \text{SO}_{4}^{2-}\text{(aq)} sont produits.

3. Exprimer le quotient de réaction Q_\text{r}.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

11Calcul d'un quotient de réaction

✔ REA : Appliquer une formule

Les ions iodure \text{I}^-\text{(aq)}, en contact avec les ions peroxodisulfate \mathrm{S}_{2} \mathrm{O}_{8}^{2-}(\mathrm{aq}), subissent une oxydation lente. On s'intéresse au mélange de 100 mL d'une solution de peroxodisulfate d'ammonium \left(2 \mathrm{NH}_{4}^{+}(\mathrm{aq}) ; \mathrm{S}_{2} \mathrm{O}_{8}^{2-}(\mathrm{aq})\right) de concentration c_1 = 0{,}10 mol·L-1 avec 100 mL de solution d'iodure de potassium \text{(K}^+\text{(aq) ; I}^-\text{(aq))} de concentration c_2 = 0{,}20 mol·L-1.

1. Établir l'équation de la réaction à partir des couples fournis.

2. Exprimer le quotient de réaction Q_\text{r}.

3. Calculer sa valeur à l'état initial.

La constante d'équilibre de cette réaction est égale à K = 2 \times 10^{46}.

4. Conclure quant au caractère total ou non de la réaction.

Donnée

- Couples d'oxydoréduction : \mathrm{I}_{2}(\mathrm{aq}) / \mathrm{I}^{-}(\mathrm{aq}) et \mathrm{S}_{2} \mathrm{O}_{8}^{2-}(\mathrm{aq}) / \mathrm{SO}_{4}^{2-}(\mathrm{aq})

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Constante d'équilibre

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

12Calcul de la constante d'équilibre (1)

✔ REA : Appliquer une formule

L'acide ascorbique \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6, plus connu sous le nom de vitamine C, réagit avec l'eau selon l'équation :

\mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{8} \mathrm{O}_{6}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l}) \rightleftarrows \mathrm{C}_{6} \mathrm{H}_{7} \mathrm{O}_{6}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq})

À l'équilibre, les concentrations sont les suivantes :

- \text{[C}_6\text{H}_8\text{O}_6] = 2{,}6 \times 10^{-1} mol⋅L-1 ;

- \text{[C}_6\text{H}_7\text{O}_{6}^{-}] = 3{,}1 \times 10^{-3} mol⋅L-1 ;

- \text{[H}_3\text{O}^+] = 6{,}7 \times 10^{-3} mol⋅L-1.

Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction.

Doc

Scorbut

Le scorbut est une maladie due à un déficit alimentaire

en acide ascorbique, plus connu sous le nom

de vitamine C. Les symptômes les plus fréquents

sont des malaises, une léthargie et une faiblesse

généralisée. Durant la progression de la maladie, les

articulations, les muscles, et les tissus sous‑cutanés

peuvent subir des hémorragies.

La carence en acide ascorbique se retrouve fréquemment chez les enfants en bas âge nourris au lait de vache non supplémenté, exclusivement pendant leur première année. On le retrouve aussi souvent chez des patients atteint d'alcoolisme chronique.

La carence en acide ascorbique se retrouve fréquemment chez les enfants en bas âge nourris au lait de vache non supplémenté, exclusivement pendant leur première année. On le retrouve aussi souvent chez des patients atteint d'alcoolisme chronique.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

13Calcul de la constante d'équilibre (2)

✔ REA : Appliquer une formule

Le cuivre \text{Cu(s)} réagit avec les ions argent \text{Ag}^+\text{(aq)} selon la réaction d'équation :

On plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent \left(\text{Ag}^{+}\text{(aq)} ; \text{NO}_{3}^{-}\text{(aq)}\right) de concentration c = 0{,}50 mol·L-1.

\mathrm{Cu}(\mathrm{s})+2 \mathrm{Ag}^{+}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows 2 \mathrm{Ag}(\mathrm{s})+\mathrm{Cu}^{2+}(\mathrm{aq})

On plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent \left(\text{Ag}^{+}\text{(aq)} ; \text{NO}_{3}^{-}\text{(aq)}\right) de concentration c = 0{,}50 mol·L-1.

1. Calculer le quotient de réaction à l'instant initial.

2. À l'équilibre \text{[Cu}^{2+}]_\text{eq} = 0{,}25 mol·L-1 et

\text{[Ag}^+]_\text{eq} = 1{,}1 \times 10^{-8} mol·L-1, calculer la constante d'équilibre K de la réaction.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sens d'évolution

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

14Sens d'évolution d'une réaction

✔ VAL : Analyser des résultats

Une lame de zinc est plongée dans une solution contenant des ions \text{Cu}^{2+}\text{(aq)}. Il se produit la réaction d'oxydoréduction suivante :

La constante d'équilibre de cette réaction est égale à K = 1{,}9 \times 10^{37}.

\mathrm{Zn}(\mathrm{s})+\mathrm{Cu}^{2+}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows \mathrm{Zn}^{2+}(\mathrm{aq})+\mathrm{Cu}(\mathrm{s})

La constante d'équilibre de cette réaction est égale à K = 1{,}9 \times 10^{37}.

Réaction d'oxydoréduction

En présence d'ions cuivre \text{Cu}^{2+}\text{(aq)}, le zinc \text{Zn(s)} s'oxyde.

En présence d'ions cuivre \text{Cu}^{2+}\text{(aq)}, le zinc \text{Zn(s)} s'oxyde.

Préciser le sens d'évolution de la réaction sachant que \left[\mathrm{Cu}^{2+}\right]_{\mathrm{i}}=2{,}0 \times 10^{-2} mol⋅L-1 et \left[\mathrm{Zn}^{2+}\right]_{\mathrm{i}}=3{,}5 \times 10^{-2} mol⋅L-1.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

15Accident domestique

✔ REA : Appliquer une formule

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant des

ions chlorure \text{Cl}^-\text{(aq)}, des ions hypochlorite \text{ClO}^-\text{(aq)} et des ions sodium \text{Na}^+\text{(aq)}. Mélangé à une solution acide contenant des ions oxonium \text{H}_3\text{O}^+\text{(aq)}, ce produit ménager

peut réagir selon l'équation suivante :

\mathrm{ClO}^{-}(\mathrm{aq})+\mathrm{Cl}^{-}(\mathrm{aq})+2 \mathrm{H}_{3} \mathrm{O}^{+}(\mathrm{aq}) \rightleftarrows \mathrm{Cl}_{2}(\mathrm{aq})+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l})

1. Exprimer le quotient de réaction Q_\text{r}.

2. Compte tenu de la constante d'équilibre fournie, et en supposant que tout le dichlore reste en solution, calculer la quantité de matière de dichlore \text{Cl}_2\text{(aq)} formé pour 2{,}0 g d'ions hypochlorite \text{ClO}^-\text{(aq)} réagissant avec des ions oxonium \text{H}_3\text{O}^+\text{(aq)} et chlorure \text{Cl}^-\text{(aq)} en excès.

2. Compte tenu de la constante d'équilibre fournie, et en supposant que tout le dichlore reste en solution, calculer la quantité de matière de dichlore \text{Cl}_2\text{(aq)} formé pour 2{,}0 g d'ions hypochlorite \text{ClO}^-\text{(aq)} réagissant avec des ions oxonium \text{H}_3\text{O}^+\text{(aq)} et chlorure \text{Cl}^-\text{(aq)} en excès.

3. Le dichlore \text{Cl}_2\text{(aq)} en

solution passe rapidement

dans l'air, ce qui diminue

sa concentration en

solution. En déduire le sens

d'évolution de la réaction.

4. Expliquer le danger à nettoyer ses toilettes en y versant de l'acide chlorhydrique puis de l'eau de Javel.

4. Expliquer le danger à nettoyer ses toilettes en y versant de l'acide chlorhydrique puis de l'eau de Javel.

Données

- Volume molaire à 20 °C sous 1,013 hPa : V_\text{m} = 24 L⋅mol-1

- Constante d'équilibre : K = 3{,}2 \times 10^{5}

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Piles électriques

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

16Tension à vide d'une pile

✔ REA : Appliquer une formule

Une pile alcaline fonctionne à partir des couples \text{Zn(s)/ZnO(s)} à l'anode et \text{MnO}_2\text{(s)/Mn}_2\text{O}_3\text{(s)} à la cathode.

1. Rappeler ce qu'est la tension à vide d'une pile.

2. On place un voltmètre aux bornes de la pile, sa borne \text{COM} est reliée à la cathode. La tension à vide de cette pile est de 4,5 V. En déduire la valeur affichée par le voltmètre.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

17Vélo électrique

✔ REA : Appliquer une formule

Une batterie de vélo à assistance électrique a une capacité électrique de 4 A⋅h. Sur le plat, la batterie débite un courant de 0,5 A. En montée, le courant est de 3 A.

1. Déterminer la durée de fonctionnement de l'assistance électrique sur une route horizontale.

2. Calculer la durée de fonctionnement de l'assistance pour une route exclusivement en pente ascendante.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

18Pile cuivre-plomb

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation

La borne d'entrée d'un voltmètre est reliée à la lame de

cuivre \text{Cu(s)} et la borne \text{COM} à la lame de plomb \text{Pb(s)}.

1. Déterminer le sens du courant.

2. Identifier l'anode et la cathode.

3. À l'aide du schéma, écrire les demi‑équations d'oxydoréduction.

4. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

1. Déterminer le sens du courant.

2. Identifier l'anode et la cathode.

3. À l'aide du schéma, écrire les demi‑équations d'oxydoréduction.

4. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

Doc

Collecte et recyclage

1,3 milliard de piles et accumulateurs sont mis

sur le marché en France. Cela représente environ

30 000 tonnes de matériaux.

En 2019, seulement 73 % des matériaux constituant les piles peuvent être recyclés. Leur utilisation n'est donc pas sans danger pour l'environnement.

En 2019, seulement 73 % des matériaux constituant les piles peuvent être recyclés. Leur utilisation n'est donc pas sans danger pour l'environnement.

Pour retrouver plus d'informations sur le

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

APile bouton air-zinc

✔ RAI/ANA : Construire un raisonnement

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation

✔ RAI/MOD : Modéliser une transformation

Une pile bouton possède une capacité électrique Q_\text{max} = 250 mA·h et génère un courant supposé constant

d'intensité I = 5{,}0 mA. Les demi-équations sont :

1. Identifier l'anode et la cathode.

2. Écrire l'équation de réaction globale de la pile bouton.

3. Préciser la quantité d'électrons échangés lors de la réaction.

4. Calculer la durée de fonctionnement de la pile.

5. En déduire la masse de zinc disparue.

6. Calculer le volume de dioxygène consommé.

\text{Zn(s)} + 4 \ \text{HO}^-(\text{aq}) = \text{Zn(OH)}^{2-}_4(\text{aq}) + 2 \ \text{e}^-

\text{O}_2(\text{g}) + 4\ \text{e}^- + 2 \ \text{H}_2\text{O(l)} = 4 \ \text{HO}^-(\text{aq})

\text{O}_2(\text{g}) + 4\ \text{e}^- + 2 \ \text{H}_2\text{O(l)} = 4 \ \text{HO}^-(\text{aq})

1. Identifier l'anode et la cathode.

2. Écrire l'équation de réaction globale de la pile bouton.

3. Préciser la quantité d'électrons échangés lors de la réaction.

4. Calculer la durée de fonctionnement de la pile.

5. En déduire la masse de zinc disparue.

6. Calculer le volume de dioxygène consommé.

Données

- Volume molaire à 20 °C sous 1 013 hPa : V_\text{m} = 24\ \text{L}\cdot\text{mol}^{-1}

- Masse molaire du zinc : 65,4\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}

- Constante de Faraday : F = 9{,}65 \times 10^4\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}

Doc

Piles bouton

Parmi les différentes sortes de piles « boutons » existe la pile bouton au lithium. Cette pile est très utilisée dans les jouets pour enfants mais nécessite des précautions d'usage.

« Dans un milieu humide comme l'œsophage, l'action électrique des piles est dangereuse pour les tissus. Le lithium qu'elles contiennent peut également s'avérer dangereux s'il se diffuse inopinément dans l'œsophage, et entraîner la formation de lésions potentiellement mortelles. Un phénomène qui touche majoritairement les 0‑5 ans et qui conduit, chaque année en France, plus de 1 200 personnes aux urgences. À noter que deux des derniers incidents concernaient des enfants de 6 et 10 ans ayant mis dans leur bouche un hand spinner lumineux, dont la pile est sortie de son compartiment. »

« Dans un milieu humide comme l'œsophage, l'action électrique des piles est dangereuse pour les tissus. Le lithium qu'elles contiennent peut également s'avérer dangereux s'il se diffuse inopinément dans l'œsophage, et entraîner la formation de lésions potentiellement mortelles. Un phénomène qui touche majoritairement les 0‑5 ans et qui conduit, chaque année en France, plus de 1 200 personnes aux urgences. À noter que deux des derniers incidents concernaient des enfants de 6 et 10 ans ayant mis dans leur bouche un hand spinner lumineux, dont la pile est sortie de son compartiment. »

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

BMasses des électrodes

✔ RAI/ANA : Construire un raisonnement

Une pile alcaline possède une capacité de 38 mA·h. Les demi-équations d'oxydoréduction aux électrodes sont :

Calculer les masses minimales des électrodes.

\text{Zn(s)} + 4 \ \text{HO}^-\text{(aq)} = \text{Zn(OH)}^{2-}_4 \text{(aq)} + 2 \ \text{e}^-

\text{MnO}_2\text{(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{e}^- = \text{MnO(OH)(s)} + \text{HO}^-\text{(aq)}

\text{MnO}_2\text{(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} + \text{e}^- = \text{MnO(OH)(s)} + \text{HO}^-\text{(aq)}

Calculer les masses minimales des électrodes.

Données

- Masses molaires atomiques : M(\text{Mn}) = 54{,}9 g·mol-1, M(\text{O}) = 16{,}0 g·mol-1 et M(\text{Zn}) = 65{,}4 g·mol-1

- Constante de Faraday : F = 9{,}65 \times 10^4 C·mol-1

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

CCourt‑circuit

✔ APP : Extraire l'information utile

Une pile, ou plus généralement un générateur, se retrouve en court‑circuit lorsque ses deux bornes positive et négative sont reliées, par un fil ou du métal par exemple.

1. Faire le schéma d'un court-circuit.

Le fil électrique possède une résistance de 0{,}010 \ \Omega.

Une pile, ou plus généralement un générateur, se retrouve en court‑circuit lorsque ses deux bornes positive et négative sont reliées, par un fil ou du métal par exemple.

1. Faire le schéma d'un court-circuit.

Cliquez pour accéder à une zone de dessin

Le fil électrique possède une résistance de 0{,}010 \ \Omega.

2. Calculer l'intensité du courant I débité par une pile de 12 V en court‑circuit.

3. En déduire la puissance dissipée par effet Joule.

4. Calculer l'énergie dissipée au bout de 1,0 min.

5. Expliquer le phénomène observé lorsqu'on place de la paille de fer entre les bornes d'une pile 4,5 V.

3. En déduire la puissance dissipée par effet Joule.

4. Calculer l'énergie dissipée au bout de 1,0 min.

5. Expliquer le phénomène observé lorsqu'on place de la paille de fer entre les bornes d'une pile 4,5 V.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Une notion, trois exercicesDifférenciation

Savoir-faire : Savoir déterminer les caractéristiques d'une pile

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

19Capacité électrique et durée de vie

✔ REA : Appliquer une formule

Un fabricant indique que sa pile peut débiter un courant d'intensité I = 35 mA pendant 800 h.

1. Calculer la capacité électrique maximale Q_\text{max} de la pile (en A⋅h).

2. Convertir Q_\text{max} en coulomb (C).

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

20Pile Daniell

✔ REA : Appliquer une formule

La pile Daniell est constituée d'une anode en zinc \text{Zn(s)} et d'une cathode en cuivre \text{Cu(s)}.

1. Écrire les demi‑équations des couples \text{Zn}^{2+}\text{(aq)/Zn(s)} et \text{Cu}^{2+}\text{(aq)/Cu(s)}.

2. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

La pile Daniell est constituée d'une anode en zinc \text{Zn(s)} et d'une cathode en cuivre \text{Cu(s)}.

1. Écrire les demi‑équations des couples \text{Zn}^{2+}\text{(aq)/Zn(s)} et \text{Cu}^{2+}\text{(aq)/Cu(s)}.

2. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

3. Déterminer la quantité d'électrons mis en jeu d'après l'équation de la réaction.

4. Exprimer la capacité électrique Q_\text{max} en fonction de la quantité de matière de zinc n\text{(Zn)}.

4. Exprimer la capacité électrique Q_\text{max} en fonction de la quantité de matière de zinc n\text{(Zn)}.

Données

- Masse molaire du zinc : M\text{(Zn)} = 65{,}4 g⋅mol-1

- Constante de Faraday : F = 9{,}65 \times 10^4 C⋅mol-1

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

21Pile alcaline

✔ RAI/ANA : Construire un raisonnement

Une pile alcaline fonctionne avec une électrode en zinc de 20 g et une en dioxyde de manganèse de masse inconnue. Les deux demi‑équations sont :

\mathrm{Zn}(\mathrm{s})+2 \mathrm{HO}^{-}(\mathrm{aq}) \rightarrow \mathrm{ZnO}(\mathrm{s})+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l})+2 \mathrm{e}^{-}

\mathrm{MnO}_{2}(\mathrm{s})+\mathrm{H}_{2} \mathrm{O}(\mathrm{l})+\mathrm{e}^{-} \rightarrow \mathrm{MnO}(\mathrm{OH})(\mathrm{s})+\mathrm{HO}^{-}(\mathrm{aq})

Exprimer puis calculer la capacité électrique Q_\text{max} de cette pile.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille