Biographie

Exclusivité numérique

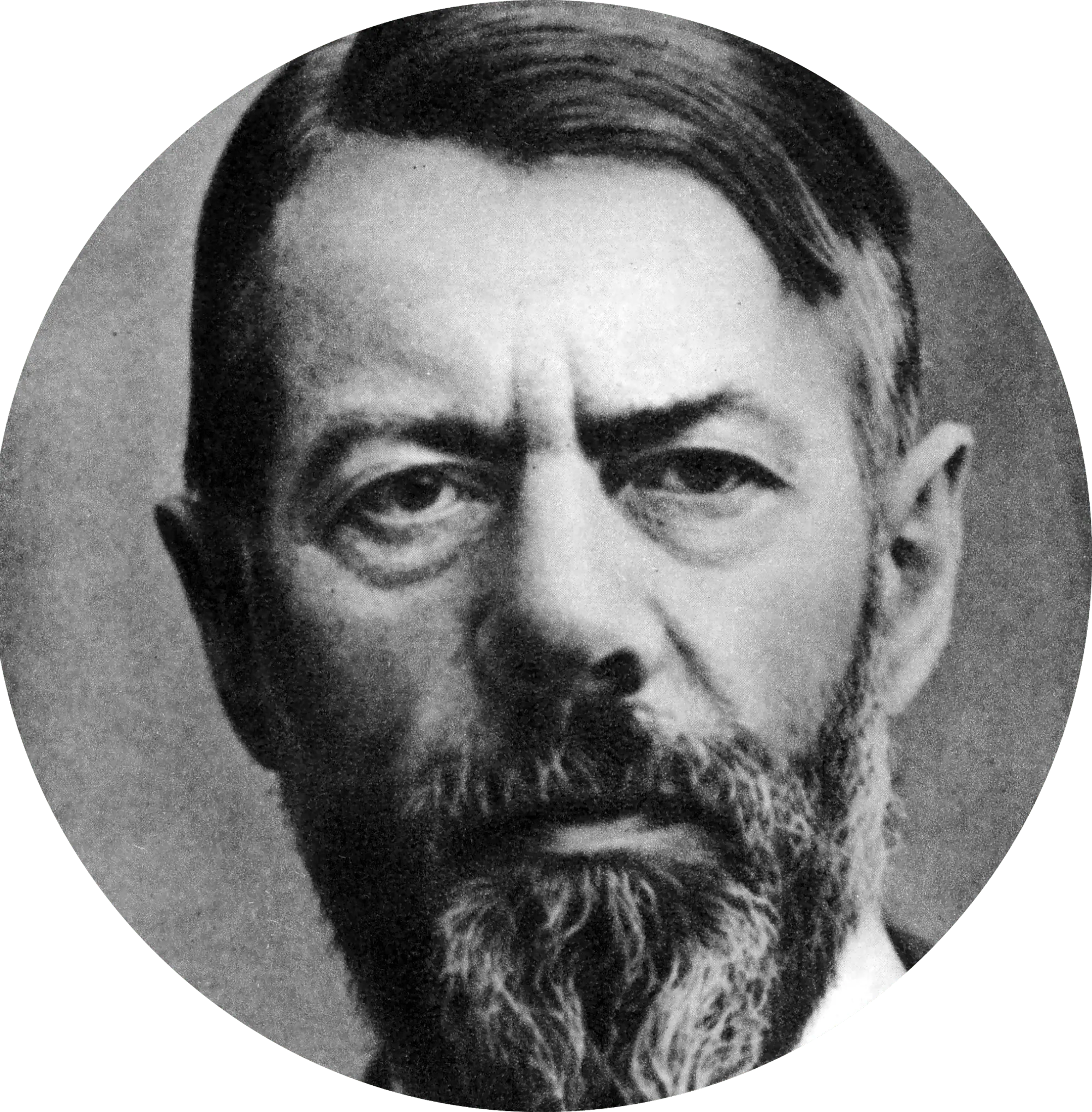

Max Weber

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sa vie

Max Weber

1864 - 1920- Max Weber est né en 1864 en Thuringe. Son père est un député libéral de droite, issu de la bourgeoisie industrielle, figure autoritaire qui avait peu de convictions religieuses. Sa mère, généreuse et affectueuse, est issue de la bourgeoisie intellectuelle calviniste, et assure son éducation avec dévouement. Il est l'aîné de huit enfants. Il étudie en 1882 à Heidelberg, suivant des études de droit, d'histoire, d'économie, de théologie, de philosophie – son érudition est encyclopédique, reconnaissant Nietzsche et Marx comme des influences majeures. Il devient docteur en droit en 1889 à Berlin, et professeur d'université dès 1892, de droit puis d'économie politique et de science financière.

- De 1897 à 1902, peut-être à cause de la mort de son père, survenue peu après une violente dispute avec lui, une maladie nerveuse le laisse prostré, incapable de lire ou d'écrire, empêchant la poursuite de sa carrière universitaire et de ses recherches. Sa guérison est contemporaine de sa liaison avec Else von Richthofen, brillante universitaire qui a été son élève. Cette dernière fait partie d'un groupe libertaire et anarchiste, précurseur du mouvement hippie, centré autour d'un psychanalyste, Otto Gross, théoricien et promoteur d'une utopie féministe et matriarcale.

- En 1904, Max Weber est l'un des membres fondateurs de la revue « Archive pour les sciences sociales et la politique sociale », la première revue de sociologie allemande, dans laquelle paraît son œuvre majeure, L'Éthique protestante et l'éthique du capitalisme qu'il commence à rédiger juste après être sorti de sa dépression. En 1907, un héritage le libère de l'obligation d'enseigner. Il rédige, pendant les années de guerre, un projet de sociologie comparée des religions du monde.

- Après la guerre, adversaire de Guillaume II qui abdique en 1918, Weber s'engage dans une activité politique. En 1918, il est l'un des membres fondateurs du parti social-démocrate allemand. Il est membre de la délégation allemande qui signe le pacte de Versailles en 1919, pacte dans lequel un article prévoit la création d'un tribunal contre Guillaume II, pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités ». Il participe à la rédaction de la Constitution de la République de Weimar. En 1919, une chaire de sociologie est créée pour lui à l'université de Munich, mais il décède subitement d'une pneumonie en 1920.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Sa pensée

- La sociologie apparaît au XIXe siècle, promue par trois figures qui en sont comme les « pères fondateurs » : Durkheim en France, Pareto en Italie, et Weber en Allemagne. Comme toute science à ses débuts, elle doit établir sa spécificité et sa scientificité. Elle entend apporter des éclairages sur l'homme, pas à la façon d'une morale cependant, ni d'une idéologie, mais en tant que science. Elle doit pour cela se distinguer des autres sciences naissantes qui ont aussi l'homme pour objet : l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, mais aussi la biologie, la chimie. La désignation de son objet spécifique fondera ainsi la légitimité de son existence.

- Pour Durkheim par exemple, ce sera « le fait social », pour Weber, ce sera « l'action sociale ». D'autre part, elle doit être reconnue comme science, avec une méthode notamment qui lui soit propre ; le choix de son objet spécifique engage sa manière d'étudier l'homme ainsi que le discours qu'elle peut tenir sur lui. Durkheim parle de fait social – le mariage, le crime, ou le suicide – comme on parle de fait naturel, c'est‑à‑dire comme d'une chose qui, en amont, est déterminée par des objets supra-individuels structurant le milieu social (l'État, la culture, les classes sociales, etc.), et qui, en aval, détermine notre comportement : la sociologie selon Durkheim doit donc expliquer le comportement d'un individu vivant dans un milieu social – il est question alors de holisme méthodologique, le tout préexistant à la partie et la déterminant.

- Weber juge en revanche que la sociologie doit se distinguer des sciences de la nature, en tâchant d'expliquer, mais aussi de comprendre. Parlant « d'action sociale », il entend donc insister sur l'individu, dont on doit chercher à comprendre les intentions, le sens qu'il donne à son action, la valeur qu'il lui prête – c'est pour cela qu'on parle à propos de Weber d'individualisme méthodologique ; ici, le tout émerge des parties et s'explique par elles.

- C'est ainsi que, dans la sociologie de Weber, la science s'intéresse à la subjectivité, au sens et aux valeurs qui animent les hommes. Cela ne signifie pas que la sociologie prétendrait dire le juste et l'injuste parce qu'elle posséderait la connaissance scientifique des valeurs morales mais il faut pouvoir parler des valeurs morales sans les juger moralement : l'objectivité scientifique prend ici la forme de ce qui a été appelé « neutralité axiologique » (valeur se dit axia en grec). Cet impératif de neutralité révèle la science elle‑même comme le résultat du processus de rationalisation croissante que Weber met au cœur de l'évolution des sociétés occidentales modernes.

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

Œuvres principales

Ressource affichée de l'autre côté.

Faites défiler pour voir la suite.

Faites défiler pour voir la suite.

L'intellectualisation et la rationalisation croissante ne signifient donc nullement une connaissance générale croissante des conditions dans lesquelles nous vivons. Elles signifient bien plutôt [...] que nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision. Mais cela revient à désenchanter le monde.

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille